قضايا

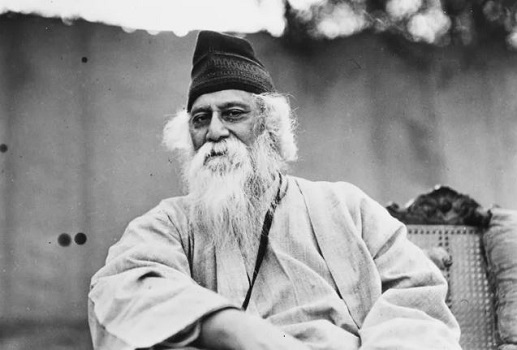

أنور ساطع أصفري: "بانوراما" الوعي العربي المعاصر

تفكيك الثوابت واستشراف مستقبل المسؤولية الفاعلة

إنّ الوعي العربي المعاصر يستحيل علينا أن نتناول أبعاده الحقيقية بشكلٍ دقيق، بعد محاولاتٍ كانت حُبلى بالمصاعب، من أجل النهوض بالوعي العربي بشكلٍ عام، فالمجتمعات العربية كلّ منها في وادٍ مختلف عن الآخر، كما أن المجتمعات في منحى، والأنظمة العربية في منحى آخر.

ولعل الوعي العربي هو الأكثر تشابكاً، إن كان في جوانب التعليم أو الثقافة أو البيئة، أو في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكلٍ عام.

ولكي نتناول مفهوم الوعي، لا بُدّ لنا في البداية من ربط الوعي بحالة الإدراك، مثل المفاهيم، المعرفة، الأفكار، والتقييم النظري، أو وجهات النظر، وكذلك ربط الوعي بمفهوم التفاعل والقدرة عليه، والقدرة على التواصل في البيئة الخارجية أو المحيط الخارجي، عبر كافة الحواس.

وكذلك ربط الوعي بالقدرة على ترجمة المفاهيم عبر القدرة على التعبير بأي وسيلة من وسائل التواصل الإنساني، وبالمحصّلة لا بُدّ من امتلاك المهارات في مجال التفكير، والتفكير النقدي، ومن ثُمّ التفكير الإبداعي.

إنّ الدراسات التي تمت حول مفهوم الوعي قد شغلت إهتمام العديد من التخصصات وكانت في بدايتها الفلسفة.

وأعتقد ليس من المفيد الآن الرجوع إلى إشكاليات الفكر الفلسفي، حيث أن هذا الفكر كانت أولى تساؤلاته حول الحرية، والولوج الآن في مسائل الميتافيزيقا، كأن نتساءل: هل الإنسان حر؟. أو هل الحرية موجودة؟.

الآن نتناول الأمور على أساس بأن الحرية هي حقيقة، ومُمارسة عملياً بنفسِ الوقت، بهدفِ فك الإشتباك التاريخي بين الحتمية والحرية، من أجل البعد الإنساني.

في بدايةِ الأمر لا بُدّ من تأسيس التأمل الذاتي، المُراقب من الذات، عبر عملية استبطان الذات نفسها بنفسها، وعندما تنجح هذه العملية، نبدأ بتأسيس الواجب الفلسفي الذي يروم إلى فهم الحرية بعيداً عن الوهم.

فهل نجح الوعي العربي المعاصر، أو الفلسفة العربية الراهنة من مواجهة أشكال الإحتلال المُمارس على أراضٍ من الوطن العربي؟.

وهل الوعي العربي بكلِ أشكاله ومع الفلسفة أيضاً، إستطاع أن يُفكّك الجغرافيات الفلسفية القديمة، وولج بطرحٍ جديد لمعالجة واقعنا الحالي؟.

الإجابة دوماً تأتي بالنفي مع الأسف، لأننا لا نتناول معطيات الحاضر حينما نفكر، كي لا نتحمّل عناء تحسين واقعنا ومستقبلنا.

إنّ فقداننا للوعي، وفقدان الفكر العربي الراهن لهذا الوعي، هو الذي فسح المجال لممارسة كلّ أشكال الإقصاء والتهميش كما الإدانة والاستعباد، لكل فكرٍ مُغايرٍ يبتغي التجديد والإصلاح وبناء مستقبلٍ أفضل، يعتمد على تبنّي المسؤوليات الجادة، والتجديد الذي يُعتبر تنويراً للمجتمع وللعقل وللفكر العربي.

إنّ واقعنا الراهن يُعتبر مليئاً بالشوائب والغموض والتشويه الذي ليس بإمكانه ولا بأي شكلٍ من الأشكال أن يأخذ بيد المواطن إلى بر الأمان، وإلى مرفأ اليقين.

إنّ الوعي العربي وسلطته اعتمد طروحاتٍ شديدة الشبه بالشراك المُفخخة، أو القنابل الموقوتة، مثل ثنائيات السلم والحرب، العقل والنقل، الخير والشر والعلم والدين، وكأننا من خلال وعينا الراهن نقوم بانتاج إرهاصاتٍ عربية، وموروث، ومنتوج مُشتّت الأصول.

وكم من سرديات فلسفية عربية تحمل بين طيّاتها مصائب آنية، والحديث عن مشكلة الألوهية، والموروثات، وطروحات الفارابي وإبن سينا، ممّا يُرشدنا إلى ضآلة ونضوب العقل العربي، الذي في الأساس يجب أن يكون ساعياً وجاداً نحو التنوير والتجديد، في الوقت الذي لا يزال فيه العقل العربي يبحث في الوجود والممكن، وكل هذه الطروحات هي بعيدة تماماً عن واقع المواطن العربي الذي يُهرول نحو الوصول إلى منصّات المعرفة والنهوض.

لذلك فإن كتاباتنا ووعينا وفلسفتنا المبعثرة بعد ابن رشد، هي مجرد ارتحال اضطراري لتفسير ما خطّه ابن رشد بعيداً عن أي فكرة وظيفية، أو حتى إرهاصات القابلية للتداول المجتمعي، حتّى ولو تمّ استيراد نظرياتٍ ما، بهدف إعادة صياغتها، تبدو سخيفة بشكلٍ مُجمل.

عبثاً نحاول تحسين حياة وفكر المواطن، من خلال فلسفةٍ عقيمةٍ في وقتنا الراهن، من خلال تبريرات تحرّض الفلاسفة العرب لإعادة نمذجة فلسفة الكبار في ظروفٍ مغايرة، وبشكلٍ كُلّي مختلفة.

لذلك نرى أن الفلسفة العربية المعاصرة غائبة، لأنها بعيدة عن الولوج والاشتباك بالأحداث الجارية والمتسارعة، لذا نعتها كثيرون بأنها صناعة الوهم، وإذا حاولنا تفكيك الخطاب الفلسفي العربي لوجدناه متناقضاً وبمنأى عن الواقع الملموس والمعاش، وهنا نتجرأ لنتساءل بشكلٍ رئيسي لفائدة الفلسفة، والإجابة بكلمةٍ واحدة هي بكل تأكيد الوعي.

مع الأسف فلسفتنا الراهنة تُعاني من الكثير من حالات الغياب عن كثيرٍ من القضايا الرئيسية مثل الهوية والتعليم والدراما والعقلانية الاجتماعية وانتهاءً بالحريات والسياسة.

فمتى تصبح الفلسفة العربية الراهنة ملموسة واقعاً وتطبيقاً، نظرية وممارسة، وليست مجرد ترميم لنظرياتٍ سابقة أو بائدة.

ومن جانبٍ آخر نستطيع أن نقول أن الظاهرة الثقافية تشوّه الكيان الفلسفي العربي، بسبب غياب مفهوم الجماعة الفلسفية، ذات الهم المشترك، وهذا مؤشر كافٍ على غياب الوعي لدى المهتمين بالفلسفة أنفسهم، وأنهم مكانهم كمرضى على سرير الحكمة.

إنّ التغيير الجاد والمستدام هو الذي يعتمد على التوازن بين الماضي والحاضر، مع الإدراك بأن الثوابت والمبادىء والقيم التي نشأ عليها الإنسان هي ليست عبثية، بل هي أداة فاعلة بالإمكان توظيفها لتحقيق التغيير الإيجابي بما يتناسب مع الوقت الراهن، مع ضرورة التمييز بين المبادئ الجوهرية التي تلعب دوراً مهماً الذي يشكل أساس الهوية، وبين العادات التي قد تكون قابلة للتكيّف مع الزمن بعيداً عن دوّامات الضياع ومخاطر فقدان أو الابتعاد عن الهوية والشخصية.

آخذين بعين الاعتبار أن مفهوم الثوابت معمول به حتّى في المجال السياسي في منطقتنا العربية، لكنه غير متناول في المجتمعات الغربية حتّى سياسياً، هم يتعاطون العلوم والقوانين، وعند الغرب التعامل بروح العاطفة ليس هو الحال كما هو في المنطقة العربية، فعند العرب عنصر العاطفة متفوق على العقل والحكمة أو المادة، وهذا المفهوم يُختصر بالخيالِ والوهم الاجتماعي والسياسي.

وعندما نتعمّق في فحوى " الثوابت " نجدها بأنها عبارة عن سلوك وقواعد بمثابة الحاكمة على الأفراد، وهي ليست للمساومة أو المراجعة، أمّا المتغيرات فهي شؤون يشملها التبديل والتغيير نحو التطوير، وهذا التطوير بالتأكيد لا يخرج الأصل عن خصائصه المميّزة واستمراريته، لأن التغيير يحتاج إلى سلاسة ومرونة وتكيّف، وتجاوباً مع الاحتفاظ بالثوابت، والمتغيرات يجب أن تكفل الصلاحية والملاءمة للمكان والزمان.

وإذا تعمّقنا أكثر في مفهوم كلمة الثوابت، نراها تختزن فعلاً وضمناً مفهوم رفض الواقع، وبالتالي رفض أي تغيير إن كان اجتماعياً أو سياسياً.

في عام 1789 ومع الثورة الفرنسية، كانت هناك محطّات مهمة فيما يخصّ الثوابت، حيث كانت ثورة إنفصال عن الكنيسة، وثورة مساواة، وإلغاء الامتيازات التي كانت تتمتع بها الكنيسة، وتأكيد مبدأ حقوق الإنسان والمواطن على حرية التعبير والمساواة وحرية الضمير، ومن ثمّ تسارعت التحولات، وتم إلغاء تهمة الإبتعاد عن الدين، في قانون صدر عام 1881، وإقرار الطلاق المدني عام 1884، وكذلك القبول بالدفن المدني عام 1887.

وترتّب على هذه التحولات التي طالت الحداثة السياسية، إنفصال المجتمع عن السلطة، والإقرار بمسؤولية أي مواطن على أفعاله، والممارسات البشرية في ظلّ السياسة والقانون، خاضعة للمحاسبة والنقد والمراجعة، وأصبحت الشرعية السياسية تتم بعيداً عن الكنيسة، وأصبحت مُستمدة من الشعب وفق صناديق الاقتراع، كما تم إقرار مبدأ المواطنة، الذي أكّد أن كلّ المواطنين متساوون أمام القانون، بغض النظر عن الدين أو المذهب أو الجنس أو اللون أو المعتقد، وابتعدت الدولة عن مظاهر حياة الناس الشخصية.

الوعي العربي يتعامل مع الماضي ويستثمره على أنه حاضر أبدي، هذا الواقع هو خلاصة التعلّق بالوهم، هكذا هو فكر الثوابت لا التحوّلات والتغيرات وحسب، بل يروم إلى إيقاف الفكر والتنوير أيضاً.

حيث أن التنوير هو بمثابة انطلاقة وخروج أي إنسان عن حالة القصور التي يُعاني منها، والتي هو المسؤول عنها، والتي لا يعود سببها إلى تشويهٍ في قدرة الفهم، بل إلى فقدانه الشجاعة، واتخاذ القرار الذي يجعله ينطلق بعيداً عن الوصاية من قِبل أي كان.

من يتابع الأمور يُدرك أنه في المنطقة العربية رُصدت أموال طائلة جداً، وتم تأسيس مؤسسات مُتسلسلة ولا تنتهي كي تعيق أي تطور لهذه المنطقة، ورغم كل مظاهر العنف الأصولي، إلاّ أن أُفق الحرية والمساواة لا بُدّ إلاّ أن يُفتح، فصخور الثوابت لا يمكنها بكل تأكيد إيقاف مجرى النهر، أو أن تُغلق الأفق الرحب.

لذلك على كلّ فرد أن يتحلّى بالآثار الإيجابية المترتبة على تحمّل المسؤولية، والقرار الذي يتخذه، فمن الضروري أن يكون الإنسان يملك السيطرة الحقيقية، وقائداً لمسيرة حياته، واتخاذ قراراته بحرية، وأن يحترم ويُقدّر الذات بهدف أن يتمتع بفعالية بالثقة بالنفس، والقدرة على رسم مسار حياته بعيداً عن وصاية أي أحد، وأن يتحلّى فعلاً بالشجاعة كي لا يتردد، وبنفس الوقت كسب صداقة واحترام الآخرين، وفتح آفاق جديدة من خلال المسؤولية التي يمتلكها، واكتساب مهارة القدرة على التغيير، والتي تمكّنه من الارتقاء بالمجتمع وبمؤسّساته.

إنّ الإرتقاء بالمجتمع، والتفكير بمستقبلٍ حضاري للعرب، يُصيبنا بالدهشة، حيث أن هكذا عناوين تمنحنا الخيبة أكثر مما تجعلنا نتفاءل، فهكذا عناوين كان من المفروض أن تُمرّر دون نقدٍ سليم، وهذه الأفكار بحاجةٍ ماسّة إلى غرفٍ خاصّة بالعناية المركّزة، بهدف تشريحها وتفكيكها، وإعادة النظر فيها، ولأن أفق هذه العناوين واسعٌ ورحب، وتتّسم بالشمولية، لذا فإنها لا تتوافق مع الحالة الراهنة التي تعيشها الأمّة ومجتمعاتها، وكأن الزمن لا يزال مُبكّراً كي نتناول هكذا أفق حضاري لمجتمعاتنا ولأمّتنا، لأنه بشكلٍ أوّلي ومبدئي يجب على المجتمعات العربية أن تتمتع بشيءٍ من التحرر والتقدم، والنمو والتحديث، والإصلاح والتغيير، نحو مستقبلٍ مشرق، وهذه الأمور ليست مهمة نخب مُعيّنة بعينها، بل هي مهمة كلّ المجتمع، ففي الوقت الراهن هذه الأمور ليست محصورة بيد نخبة ثقافية ما، لأن زمن النخب الفكرية والثقافية قد ولّى، والمشروع الحضاري العربي، والوعي الحضاري قد وصل إلى آفاقٍ مسدودة.

حتّى الثورة الرقمية ودورها في إعادة تشكيل الوعي الإنساني تجاوزتنا، حيث شهد العالم خلال العقود الأخيرة ثورة غيّرت مسيرة الحياة الإنسانية في معظم المجالات، وخاصّة مجال الإعلام والاتصالات، من خلال تقنيات المعلومات، والإعلام الإلكتروني الذي هيمن على وسائل الإعلام التقليدية، وسادت أزمة المعرفة والتضليل في عصر الإعلام الرقمي، ممّا أدّى إلى تضاعف البيئة الإعلامية الهشّة، وتصاعد الخطاب الشعبوي، وانتشار الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والنقص الحاد في الدراسات النقدية العميقة.

وللدقّة نؤكّد بأن الثقافة الرقمية هي من بين العوامل المؤثّرة بشكلٍ عميق على مفهوم الهوية في المجتمع العربي، حيث أحدثت تغييراً جذرياً في كيفية فهم الفرد لنفسه وللآخرين، حيث أن الثقافة الرقمية تسهم بشكلٍ مباشر في تعزيز وتشكيل الهوية الفردية، وتقبّل هويات أخرى ومتعددة، وعدم التحمّل للبقاء على هوية واحدة ثابتة، آخذين بعين الاعتبار بأن إنتشار المعلومات المضللة، والضغط الاجتماعي يؤثّر سلباً على مفهوم الهوية، وهذا بالتالي يؤدّي إلى الاعتماد على هويّاتٍ ذات معايير خارجية، بعيداً عن الخصوصية الثقافية.

ومن ناحية أخرى يمكن للثقافة الرقمية تعزيز دور الأفراد مع الثقافة الأصلية لهم عبر طرقٍ جديدة، من خلالِ إحياء القديم أو بعض التراث الثقافي بواسطة الإبداع الرقمي، على الرغم من الضغوطات والسبل المستحدثة، وهذه العملية يمكن أن تكون عبارة عن فرصة لاستكشاف هوية قد تكون مركّبة وشاملة، تلعب دوراً في تقدم التعاطي مع الثقافة العربية وتطويره في عصر المعلومات، وهذا هنا يؤكّد لنا أو يعكس كيفية تكيّف الهوية مع المناخ المتحيّز عبر التوازن بين الأصالة والحداثة الذي قد يؤدّي إلى أفق جديد في فهم الذات والمجتمع.

وإذا تناولنا الهوية الوطنية في المجتمع العربي نجدها تتميّز بالكثير من الثراء والتعقيد، حيث تتشابك فيها عوامل كثيرة، مثل: الدينية واللغوية والثقافية والتاريخية، ممّا يجعلها غنيّة بالتنوّع الفريد الذي يعكس خصوصية بيئية أو محلّية.

ولقد أفرزت الثقافة الرقمية وساهمت في بلورة هذه الهوية، عبر منصّات التواصل الاجتماعي التي أفرزت مساحات واسعة للتعبير، وأصبح الأفراد يملكون القدرة على المساهمة في النقاش، وخاصّة حول تجليات الهوية الوطنية، حيث يتم تداول التراث الثقافي، والأساطير، وحالات الإحباط الوطني والسياسي في البلاد، ممّا يُعزّز الشعور بالولاء والانتماء، والسعي من أجل الأفضل، والتكيّف مع السياقات الجديدة، مّما يؤدّي إلى تغيير مستمر في اللحظة الراهنة في المجتمعات العربية المعاصرة.

فعند المواطن العربي، يُعتبر التعبير عن الذات في العصر الرقمي أحد أبرز وجوه الهوية الرقمية، مما يسهم في توسيع الفضاء الثقافي، وتبادل الحوار والأفكار، كما يؤخذ بعين الاعتبار، أن العصر الرقمي يحمل أيضاً البعد السلبي، مثل التذمّر الإلكتروني، والهوية الزائفة، وهنا يتطلب من الأفراد الوعي التام بهدف حماية خصوصياتهم، وضمان تعاملهم مع البيئة الرقمية، التي قد تكون معقّدة أو مشبوهة في بعض الأحيان، والتصدي للتحديات التي قد تطرأ نتيجة لذلك، والأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الثقافية، كي يستطيع المجتمع العربي، إيجاد التوازن المستدام بين الخصوصية والتقليدي والرقمي في بناء الهوية المتجددة.

ويجب أخذ الحذر من أن الخوارزميات الرقمية تلعب دوراً واضحاً كفاعل اجتماعي، لديه القدرة على توجيه المحتوى العام وفق اهتمامات المستخدم، وتتم تغذيته وفق ميوله وأفكاره.

وينتج عن ذلك خلق فقاعة فكرية تمارس دورها في عزل هذا المستخدم عن الرأي الآخر، وينتج عن ذلك تشكيل تنشئة رقمية انتقائية، تغذّي المستخدم بما يريده هو، وتضعف مقدرته على الحوار، أو التنوّع والتفكير النقدي.

لذا على المجتمعات أن تتألق في توجهاتها الرقمية، لتحمي مفهوم الخصوصية والكرامة الإنسانية، وبالتالي تمنع الاستغلال النفسي والمعلوماتي لأبناء الأمّة، حيث أن التوازن بين الواقعي والرقمي، هو السلوك الأمثل لحماية الإبداع والهوية الإنسانية من الذوبان في الأفق الافتراضي.

حيث أن الإبداع في حقيقة الأمر لا يتأتّى دوماً من الحريات المطلقة، بل إن القيود في أغلب الأمر هي التي تدفع الإنسان إلى التفكير خارج منحى القيود، والواقع العملي الذي عايشناه يؤكّد لنا أن القيود والقمع تُشكّل أرضية خصبة للإبداع الفكري، وخاصّة عندما تكون الخيارات متعددة، هنا قد يشعر الإنسان بالضياع أو في المجمل الإحباط، وهذه الأمور تشحن العقل، وتضع حداً للتشتت، مّما قد يؤدّي إلى حلول مبتكرة وناجعة.

حتّى في الشركات الضخمة بالإمكان تحويل القيود إلى أداة إيجابية تدفع الإبتكار وتحرّضه عبر تحديد أهداف بعينها، فالقيود تجعل الشخص أو فريق عملٍ ما، بالعمل من خلال تنسيقٍ مركّز، الذي بدوره يساعد في إيجاد حلول هي بحدِ ذاتها إبداعية لمشاكل مُعقّدة.

القيود بحد ذاتها لا تعني الإعاقة إطلاقاً، بل قد تكون عاملاً مهماً وناجحاً للتحفيز والإبداع لتجاوز الواقع نحو آفاقٍ جديدةٍ ورحبة، وخاصّة عندما تكون هناك حاجة حقيقية لتخطي صعوباتٍ ما،

حينما يكون الجهد موظّفاً بالشكلِ السليم.

آخذين بعين الإعتبار بأن الحرية بدون هدفٍ معيّن، أو إطارٍ سليم، قد تؤدّي إلى ضياعٍ وهدر الوقت، وخاصّة عندما تكون التجارب غير موفقة أو مفيدة، إنّ التوازن بين الحرية والقيود هو الذي يكون دافعاً حقيقياً للإبداع.

إن القيود والضغوط قد تكون المحرّك الخفي وراء أي إبداع، حيث أن القيود قد لا تكون عوائق عند الإنسان المتماسك، بقدر ما هي مُحفّزات تدفع العقل للبحث عن حلولٍ مبتكرة، خاصّة عندما تكون واضحة ومحددة، ومُعدة بعناية وبطريقةٍ مدروسة، بعقلٍ عربي حضاري بعيداً عن قيود الموروثات.

لأن العقل العربي بشكلٍ عام مُقيّداً بثلاث قيودٍ جدرانها سميكة وصمّاء، لعل أولها هو الفهم البدائي للدين، إضافةً إلى قيود الموروثات والمفاهيم الثقافية التي أنتجتها تجربتنا الثقافية التاريخية، أمّا القيد الثالث، فهو قيد الرعب من الحداثة المعاصرة، بحجة التخوّف على الخصائص الثقافية التي نتمتع بها، من الضياع أو الزوال، أو إمتزاج دمائنا الشريفة المتعلّقة بهذه الخصائص، بالدماء غير الشريفة لثقافاتٍ وافدة. !.

إن المحنة المعاصرة التي نعيش بها، جعلتنا في منأى عن طموحاتنا، على كافة المستويات، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفي المقام الأول الثقافية.

إن محنة مجتمعاتنا العربية الآنيّة أخذتنا في حقيقة الأمر بعيداً عن مسيرة التقدم والتمدّن الإنساني، فأين هو العقل العربي؟.

مع الأسف إن أي عربي حينما يتمعّن الفترة الزمنية التي شهدت فعلاً نهضة عربية حديثة، يجدها قد تمّت أثناء خضوع الساحة العربية المترامية الأطراف للإستعمار الأوروبي.

وعندما تراجع الاستعمار الغربي، وحدث التحرّر، تراجع الفكر العربي، والعقل العربي، وبالتالي تراجعت النهضة العربية الحديثة.

لو تناولنا الوقائع بدقةٍ أكثر، نرى أن المنطقة قد شهدت في عهد الاستعمار الأوروبي تغيراً كبيراً في واقع المجتمع العربي، حيث تمّ تشييد البنى التحتية، وتمت صياغة دساتير قائمة على التعددية، كما تمّ تأسيس جامعات ومعاهد بهدف الربط الفكري والثقافي بين البلاد العربية وأوروبا، وتشكّلت بيئة خصبة للحوار والجدل والنقد في عددٍ من المجتمعات العربية، وفي ظل هكذا بيئة تجاوز العقل العربي مرحلة جموده الفكري الذي فُرض عليه من قِبلِ العهد العثماني، وحاولت الرموز الثقافية والفكرية والأدبية تحديث واقع المجتمع العربي في مختلف المجالات، بهدفِ اللحاق بركب الحضارة حديثاً.

ومع بدايات النهضة دخلت المعرفة والعقل العربي طرق التفكير الحديثة التي أبدعها العقل العربي، حيث محت قسماً كبيراً من تركيبته العقلية التقليدية.

ومثّل التطور الحضاري الأوروبي تحدّياً واضحاً، حيث إرتفعت أصوات تطالب بالانفتاح على أوروبا والاستفادة من المعرفة العلمية منها، بما يتماشى مع الواقع العربي.

كما ظهرت خلال النهضة العربية عدة اتجاهات فكرية نذكر منها، حركة القومية العربية بمختلف اتجاهاتها، وحركة الإصلاح الديني، وحركة التنوير العربية، إضافة إلى تياراتٍ يسارية وتيار ليبرالي، واتجاهات فكرية أخرى.

ولقد نشطت وساهمت رموز هذه التيارات في الحوار الفكري والثقافي عبر الصحافة والمنتديات والصالونات الثقافية والأدبية والكتب والمجلات، حينها حدث تحوّل إيجابي في العقل العربي، بعد أن عاش فترة طويلة من الجمود، من خلال المحرك الأساسي الذي ساهم في خلق الواقع الجديد، والمجتمع الجديد، الذي يختلف كل منهما عن عمّا كان سائداً عليه، وبشكلٍ أدق، تم تحرير العقل العربي من جموده الفكري، وربط تفكيره ورؤيته للواقع مع العصر، من خلال الأساليب الفكرية والعلمية، وتحليل الواقع، وصناعة المستقبل، وبناء المجتمع والدولة الحديثة، ودمج الثقافة العربية مع الحداثة، والرؤية النقدية للتراث، وسوى ذلك.

وبعد التحرر تمّ وبشكلٍ تدريجي القضاء على محاولات التحديث، والتطوير الثقافي والفكري، وعاد العقل العربي مرّة أخرى إلى الجمود، مع تصاعد تيارات أخرى، مثل الحركات الأصولية، وحركات الإسلام السياسي، وبالتالي القيام بتسييس كلّ شيء في المجتمع العربي، وإحياء ثقافة المجموعات التقليدية في المجتمع، وغياب الحريات، وتلاشى القوى المدنية والتنويرية في مختلف أنحاء الوطن العربي، وكلّ هذه الأمور ساهمت بشكلٍ فعلي في تراجع وجمود العقل العربي، وتراجع الدول العربية، وغياب الفلسفة العربية، وتحويل المجتمع العربي من مجتمع منتج، إلى مجتمع مستهلك، وتسييس وأدلجة التعليم، وانتشار العصبيات، وتفشي التطرف والإرهاب.

ومع ذلك كله، بقي هناك أفراد لا يزالون يقاومون تيار الجمود الفكري الجارف، ويواجهون بشجاعة، ومن خلال القلم مظاهر التعصب والتطرف، وهؤلاء الأفراد وسواهم من الذين ينشطون في نفس المنحى، هم كانوا وسيبقون نبراساً ينير الدرب للعديد من أبناء أمّتنا، وخاصّة الجيل الجديد الذي يعيش واقعاً تكنولوجياً جديداً، وهو أمر يدعو فعلاً للتفاؤل، نحو إزاحة ضباب الضياع الفكري الراهن، وتعيد للعقل العربي حيويته الإبداعية، كي يُحيك لشباب الأمّة ثوباً جديداً لواقعها وفكرها ومستقبلها.

آخذين بعين الإعتبار بأن هذا الجيل يحتاج إلى إعدادٍ جيد، والسبيل الوحيد والناجع من أجل هكذا مهمة، هو العلم والتعليم، إنّ القلم النبيل هو كفيل بإعداد هذا الجيل من أجل مستقبلٍ أفضل.

حيث أن التعليم هو عاملٌ أساسي يسهم بشكلٍ مباشر في تربية وإعداد الجيل الجديد، وفي تطوير المجتمعات، وتعزيز حالات الإبتكار والإبداع عند الشباب، الذين يكتسبون العلم والمعرفة والمهارات، من خلال تشجيعهم على التعبير عن أفكارهم بحرية.

حيث أن العلم يوفّر لهم كلّ اللوازم التي تدعم التفكير النقدي عندهم وتجاوز المعضلات، وحلّ المشكلات التي تواجههم، كما تنمو عندهم مهارات التفكير النقدي، وكيفية تحليل المعطيات أو المعلومات، وبالتالي تقييمها، وتقييم نتائجها بشكلٍ موضوعي، ومن ناحيةٍ أخرى يتعلمون الاستكشاف والتجربة، وتطوير أفكار جديدةٍ مبتكرة، وبالتالي تنمو عندهم روح المبادرة، ويكون الإبداع عندهم نشطاً في مختلف المجالات، وكلّ هذه الأمور ستؤدّي بالضرورة إلى مساهمة الشباب في تطوير مشاريع مبتكرة، وتوسيع آفاق الفكر، وتعزيز مهارات التواصل، وتعزيز الفكر النقدي، وتحفيز الإبداع في المجالات الجماعية، والإلتزام بروح الولاء والانتماء الوطني والقومي.

كلّ هذه الأمور تتوقّف عند خلق بيئة تعليمية ملهمة، لأنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق الإبتكار والإبداع في مختلف المجالات، وخلق جيلٍ وطني معطاء ومثمر.

هنا تتجلّى روح المسؤولية على حقيقتها، والمسؤولية الفاعلة قولاً واحداً هي المسؤولية الأخلاقية، وأي فرد حينما يرى أن شخصاً آخراً قد قام بفعلٍ ما وفشل في إنجازه، رغم أنّه كان مهتماً، يتشكّل عند هذا الفرد ردة فعلٍ مُعيّنة، غالباً هذه ردة الفعل هي المعمول بها، فإمّا أن تكون ردة فعلٍ إيجابية أو ردة فعلٍ سلبية، بمعنى أن ردة الفعل هي إمّا الثناء أو الملامة.

التأمل الفلسفي في المسؤولية الفاعلة له تاريخٌ طويل، وأكثر شيءٍ يُميّز الأفراد هو موقفهم الأخلاقي كفاعلين مسؤولين، فكيف سيكون النظر إليهم، وكيف هو سلوك سواهم، وهل تُفسّر الأمور مادّياً والقوانين التي تحكمها، أو من خلال قوانين سماوية، وتكثر هذه التساؤلات حينما نتعرّض للمسؤولية الفاعلة الأخلاقية.

ولعلّ " أرسطو 323- 384 قبل الميلاد " هو أول من أسّس نظرية المسؤولية الأخلاقية، ويقف أرسطو عند الفضائل والرذائل لدى البشر، وحول المسؤولية الأخلاقية يقول أرسطو " من المناسب الرد على فاعلٍ بالثناء أو الملامة على أساس فعله، وهناك نوعاً معيّناً من الفاعلين، ’مؤهّلين ليكونوا فاعلين أخلاقيين، وبالتالي يصبحون عرضةً بشكلٍ دائم لتطلعات المسؤولية، ذلك الذي يملك القدرة على القرار ".

فالقرار عند أرسطو هو القصد الذي يُعبّر عن مفهوم الفاعل، الذي يرى حوله أرسطو بأن الفعل يجب أن يكون أمره بيد الفاعل، ولا يمكن أن يُفرض عليه من الخارج، وعلى الفاعل أن يكون واعياً ومدركاً ما يفعله.

من المؤكد أن مفهوم المسؤولية خضعت لبعدها التاريخي ومسارها التطوري، والكثير من التطورات، والنقاش من قبل كثير من علماء الإجتماع والمُنظّرين، وبشكلٍ عام من الصعب الحديث عن المسؤولية دون الأخذ بالأسس الأخلاقية في المسألة، ولعل من أهم أُسس المسؤولية هو الناتج الإيجابي.

المسؤولية يُنظر إليها من خلال بند الحكمة العملية، وباعتبارها مسألة شخصية، ولا تحتاج إلى الإبحار في مجالات التحليل والتقييم المتعدد الجوانب والمستويات، أو إلى مُقاربات في علم النفس والاجتماع والإدارة على سبيل المثال.

الشخص الفاعل هو من المفروض أن يتمتع بالحكمة العملية، وهو المستفيد بهدف ضمان مخرجات إيجابية.

سوف لن نربط المسؤولية بين النظرية والتطبيق أو الممارسة، حيث أن النظرية هنا، وفي مجال المسؤولية تأخذ شكلاً من أشكال الاعتقاد، لأن المعطيات واضحة، وهناك نسق ما، وفرض ما، يمكن الاستدلال عليه من خلال الرؤية أو التقييم والتفسير، ومن شأن هذا الاعتقاد في المجال المعرفي ترشيد السلوك بشأن الرؤية والتحليل واتخاذ القرارات.

وتبقى هناك اجتهادات فكرية معاصرة بشأن النظرية والممارسة تبحث من خلال نظريات جديدة، معالجة القصور حصراً، في مجال عملٍ ما بعينه.

ومن جهةٍ أخرى إن مفهوم الممارسة اُستخدم في النظريات اليسارية، ويُشير إلى السلوك الفعلي في اكتشاف المعرفة، وهذا السلوك بشكلٍ طبيعي يرتبط بالأُسس المادية للمجتمع، ويُمارس على أساس طبقي وليس بشكلٍ فردي.

وهذه الممارسة تنشط في مجال اكتشاف المعرفة الموضوعية، وتجنّب الوعي الزائف المعتمد على التشوّه الإيديولوجي.

وتكتسب نظرية الممارسة الاجتماعية الأهمية من خلال العلوم الإنسانية والاجتماعية، لقدرتها على تفسير طبيعة الظواهر الاجتماعية على اختلافها، وبالتالي تحليلها من خلال سياقٍ اجتماعي مُنظّم، لأن هذه النظرية تُحوّل الانتباه بعيداً عن اتخاذ القرار الفردي.

إنّ البناء الاجتماعي يرتبط بالممارسة الاجتماعية عبر المجال، لذا فإن المجالات تصبح بمثابة البيئة التي تكمن فيها عمليات الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي توزيع مختلف أشكال الموارد الرمزية والمادية، وبامكاننا أن نستوعب بنية المجال من خلال درجة القوة بين الفاعلين، ومراكز تمركز المصالح في لحظةٍ تاريخيةٍ بعينها.

وحينما نربط المسؤولية بدور النخب، نرى أن النخب التي نقصدها لم تتحمّل المسؤولية والممارسة الفعلية لقيادة المجتمع، لأن " النخب " الراهنة هي بعيدة كل البعد وبشكلٍ فعلي عن المجتمع وأفراده، حتّى أن الجمهور يُحمّلها مسؤولية التراجع والتردّي، " حيتان الفساد " أي النخب الراهنة، هي قليلة الخبرة مّما يرتبط بالسياسة والاقتصاد، والتبعية وحدها هي التي تُسيّرهم، فهذه النخب أحادية، ليس لديها القدرة أو الجرأة لترسيخ مفهوم المشاركة السياسية، أو التداول السلمي للسلطة، بينما النخب الفعلية العربية الفعلية، هي أسيرة القمع والاستبداد، ومصادرة الرأي الآخر، والتهميش والمعتقلات.

ومن هنا نستطيع أن نلمس الفرق بين نشأة النخبة عند الغرب، وبين البلاد العربية، إن العالم العربي لم يُوفق في إيجاد نخب سياسية تتميّز بالقبول الجماهيري، حيث أن النخب السياسية المتوفّرة في وقتنا الراهن، معظمها ينحدر من المؤسسات العسكرية، وحينها يتحوّل العسكر إلى سياسيين، وبالتالي أصبحوا يسيطرون على تنظيمات سياسية، ومنظماتٍ شعبية، ومجالس النواب، وعلى بعض الكتاب والمفكرين والمثقفين، الذين يعتاشون على موائد وصالونات السلاطين، والذين هم مُسخّرون لخدمة النظام والمديح به وله، وبنفس الوقت هم بحماية مراكز القوى.

ولو دقٌقنا النظر نرى أن معظم العالم العربي يحكمه العسكر، وكلهم مرتبطون بالتبعية العمياء التي تدمّر المواطن والأوطان والأمّة.

في أوطاننا ينتشر الفساد السياسي والاقتصادي والثقافي والإعلامي، وينتشر حتّى في المؤسسات القضائية والصحية والتربوية والتعليمية.

إنّ النخب العربية الحقيقية والفعلية تعيش حالة تردٍ، وهي في مأزقٍ حقيقي، من خلال الدور القمعي الذي تمارسه الأنظمة وأجهزتها الأمنية، فالميدان للبطشِ والاعتقال، في ظلّ غياب النهج الديمقراطي.

إنّ وجود الأنظمة القمعية المستبدّة يزداد ويشتدّ يوماً بعد يوم، وحالة الاحتقان في الشارع الثقافي والسياسي لا حدود له.

إنّ الأنظمة العربية تفتقد الشرعية الشعبية، لذلك فإنها تبحث عن شرعيتها من خلال سياسة التبعية، والانحياز المطلق للمشروع الصهيوأمريكي الذي يسيطر على المنطقة، والذي يدعم شرعيتهم في المرحلة الراهنة، لأنهم سيفتقدون شرعيتهم في يومٍ ما.

إنّ سيادة القانون، وإنتشار العدالة والمساواة، وإطلاق الحريات، والتداول السلمي للسلطة، من شأن هذه النقاط أن تأخذ بيد المواطن والوطن إلى بر الأمان.

لكن الواقع المُعاش هو، إرهاب الدولة، والفساد وسرقة المال العام، والخيانة واحتكار السلطة، والتهميش والإقصاء، وغياب مفهوم المواطنة والتعايش الوطني، وغياب القانون.

إنّه الواقع المرير الذي تحياه شعوبنا المتعطّشة للحرية والديمقراطية والكرامة والحسّ الإنساني.

إنّ الوعي العربي ليس سلعة نستوردها، وليس هندسة وراثية، بل جملة مواقف نبيلة، وتضحيات تتشكّل في خضم حياتنا اليومية.

فهل يستطيع المفكرون والسياسيون والكتّاب والمثقفون، وعلماء الاجتماع والمؤرخين، أن يأخذوا دورهم الجدّي والجريء لبناء جيلٍ حر، يتجاوز جدار الخوف من أجل الحرية، وبتر كل معالم القمع والاستبداد في البلاد، وأخذ دوره الفاعل والمشارك في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي في البلاد.

***

د. أنور ساطع أصفري