عمانوئيل كانط وويرنر هيزنبيرغ والكاتب الارجنتيني خورخي لويس بورخيس يسيرون الى احدى مقاهي المدينة . كانط الملتزم دائما بالمواعيد يصل اولاً. مشكلة كانط، هي ان النادل لا يستطيع ان يراه كما هو حقا. ما يراه النادل امامه هو رجل قصير القامة ذو رأس كبير الحجم وبعيون حادة. النادل يفرك عينيه: لا تزال صورة الرجل القصير الذي يقف عند الزاوية قائمة، لكنها بطريقة ما ليست موجودة بالفعل، هو كما لو انه احيط بحجاب غائم. عندما يطلب الرجل مشروبا، يواجه النادل صعوبة في فهم ما يطلبه منه هذا الظهور حتى لو كان يسمع الكلمات جيدا . كل ما يراه النادل ويسمعه من أشهر الفلاسفة هو بناء ذهني – نتاج الجهاز الادراكي للنادل. كانط الحقيقي "كانط في ذاته" يبقى الى الأبد محجوبا عن الفهم الحسي المباشر حتى من جانب كانط ذاته.

الى جانب مدخل المقهى هناك الرياضي الشاب هيزنبيرغ. النادل يقع في حيرة مرة اخرى، عندما لا يستطيع هيزنبيرغ عبور عتبة الباب. ما يتصوره النادل هو نوع من الوميض: هناك هيزنبيرغ فقط قبل العتبة، ساقه تمتد في منتصف الخطوة، وهنا شيء ما يمشي بغموض على العتبة، لكن النادل لايمكن ان يكون متأكدا انه هيزنبيرغ.

النادل يمكنه اختيار اما ان يرى هيزنيرغ ثابتا قبل العتبة، او شيء ما يعبر العتبة بسرعة ما. ما لا يستطيع ان يراه النادل هو هيزنبيرغ يعبر حقا العتبة. النادل يترك هيزنبيرغ لحالته غير المقررة، وينظر خلفه نحو بورخيس البطيء. الرجل الأعمى، لم يصل ابدا للمقهى، ينقر عصاه بحذر أمامه، هو اولا يمشي نصف المسافة من الرصيف الى مدخل المقهى، ثم نصف المسافة المتبقية، ثم مرة اخرى نصف المسافة ... خطواته المتزحلقة (دون رفع القدم) تصبح أصغر ثم أصغر في كل مرة. وحالا، تصبح خطوات بورخيس صغيرة جدا لدرجة يصعب رؤيته يتحرك.

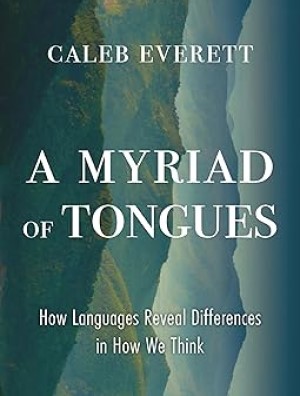

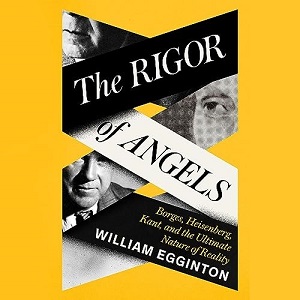

يقص وليم ايجنتون في (قسوة الملائكة،2023) (1) كل ما حدث له من مغامرة فكرية تستلزم أبطالنا الروائيين الثلاثة – فيلسوف تنويري، فيزيائي كمومي، ومؤلف قصص الخيال الملتبسة – يصارع فيها مع نوع من المفارقات تبرز في اللحظة التي نبدأ، حسب عبارة ايجنتون في "صنع أصنام من ادواتنا". "الأدوات" حسبما يشير ايجنتون هي أفكار تمتد على اتساع المساعي الانسانية، تدمج مفاهيم فلسفية، فرضيات علمية، وأعمال فنية.

مثل هذه الأدوات جعلت الحياة ممكنة – في الحقيقة، سيكون من المستحيل فهم العالم بدون توسّطها. ومع ذلك وفي نفس اللحظة التي نعبد بها الادوات – اللحظة التي نعتقد ان العالم يتطابق مع هذه الوسائل المتصورة من جانب ذهن الانسان – انها تصيبنا بالعمى . يبرز "شق من اللامعقول" ويكبر دائما، نتيجة لما يبدو كـ "عدم انسجام راديكالي بين الكائن والمعرفة". كل واحد من أبطال الكتاب يتعامل مع اللاانسجامية هذه بطريقته الخاصة.

مشاكل فلسفية حقيقية

جادل كانط باننا لا نستطيع معرفة العالم كما هو "في ذاته": كل ما نستطيع معرفته هو ما نسجّله عن العالم من خلال حواسنا. المدخلات عبر آلياتنا الحسية تُفسّر عبر مختلف المبادئ الفطرية لتخلق تجاربنا.فمثلا، طبقا لكانط، الأفكار المبرمجة سلفا عن الزمن الكوني والفضاء اللامتناهي هما مبدآن أساسيان لممارسة العالم. (اينشتاين أثبت خطأ افكار كانط المتعلقة بمفاهيم العالمية واللانهائية ولكن ليس حول فكرة ان تجاربنا في العالم محددة بالضرورة من حيث الزمان والمكان). هيزنبيرغ بدوره أظهر انه بالنسبة للجسيمات الاولية – الآلتواء واللحمة في نسيج العالم المادي – لا نستطيع إمتلاك معرفة مطلقة حول سلوكها. هذا بسبب ان الواقع المادي لا يتألف من خيوط ثابتة موجودة بشكل مستقل عن تفاعلاتها مع المراقبين، بل ان الكيفية التي نقيس بها تؤثر على كيفية ظهورها. في كتابه العظيم (الفيزياء والفلسفة،1958)، حذّر هيزنبيرغ زملائه الفيزيائيين ان لا يغفلوا "عنصرا ذاتيا في وصف أحداث ذرية طالما ان وسيلة القياس بُنيت من جانب المراقب، ونحن علينا ان نتذكر ان ما نراقب هو ليس الطبيعة بذاتها وانما طبيعة منكشفة لطريقتنا في التحقيق". مساهمات هيزنبيرغ الأصلية والمستمرة لدراسة ميكانيكا الكوانتم هي مبدأ عدم التأكد. هذا المبدأ ينطوي على ان الفيزيائي يدرس مسار الكترون حول ذرة، يمكنه اما ان يقرر موقع الالكترون بالنسبة لوسيلة القياس او يحسب زخم الالكترون (نتاج كتلته وسرعته)، لكنه لا يستطيع معرفة كلا الشيئين في نفس الوقت بدرجة معينة من الدقة. كذلك، الالكترون لايمتلك هذه الصفات بشكل مستقل . هذا بسبب ان العالم دون الذرة اتضح انه ليس عالم اشياء مادية موجودة بثبات واستمرارية، وانما وعاء او مصفوفة من احتمالات الملاحظات. في عالم هيزنبيرغ الخاص: عالم الجسيمات الأولية هو "نوع قوي من الواقع الفيزيائي يقع تماما في الوسط بين الإحتمالية والواقعية" – وهو القول الذي لا يتفق مع المنطق السليم .

"فقط في الوسط بين الاحتمالية والواقعية" هو ما اراد بورخس ان يجسده في كتابته. طوال حياته، كان بورخس منهمكا بالمفارقات المتأصلة باللانهائية الرياضية، فكرة الأبدية، والمذهب الفلسفي للمثالية. هذه تتضمن مفارقات زينون في الحركة التي جرى توضيحها جيدا في قصة أخيل والسلحفاة. أخيل، حسب القصة، يتحدى السلحفاة في السباق، تاركا لها مسافة عند بدء الإنطلاق. المنطق يخبرنا ان أخيل يجب ان يربح السباق. لكن هنا السخرية: يقول زينون لأجل اللّحاق بالسلحفاة يجب على أخيل اولاً الذهاب الى المكان الذي كانت فيه السلحفاة أصلا، ولكن في تلك الاثناء، السلحفاة تكون قد تحركت، وبهذا يتوجب على اخيل الوصول الى ذلك المكان الجديد، لكن عندما يصل الى هذا المكان تكون السلحفاة تحركت مرة اخرى الى الأمام ... وهكذا تستمر اللعبة الى ما لانهاية، بما يعني انه رغم ان المسافة بين اخيل والسلحفاة تقل باستمرار، لكن اخيل سوف لن يلحق ابدا بزميلته المتباطئة. في سباق اخيل والسلحفاة، السلحفاة دائما هي الرابح.

ما تظهره هذه المفارقة ليس كما يعتقد زينون باستحالة الحركة، وانما فكرة الحركة تصبح متناقضة "عندما نخلط كما نفعل عادة، بين الاشياء الحقيقية والفكرة عن تلك الاشياء"، كما يصفها ايجنتون، فكرة المكان قابل للقسمة الى ما لانهاية، التي يعتمد عليها زينون، هي ممكن فهمها رياضيا لكننا الآن نعرف بان هذه الفكرة لا يمكن تطبيقها على الواقع. المكان لايمكن تقسيمه الى ما لانهاية – مثل هكذا قسمة مقيّدة بثابت بلانك plank’s constant. ولنوضح اكثر، مفارقات زينون توضح الآلتباس الحاصل عندما يُفترض ان تكون الحركة مساوية للمكان الثابت الذي تقطعه. كما يجادل هنري بيرجسون ، رغم اننا نستطيع تقسيم المسافة المقطوعة في السباق الى عدة مسافات كما نحب، لكننا لا نستطيع عمل نفس الشيء للحركة. عندما يركض اخيل، فان حركته لا تتألف من نقاط (س وص وج )، وانما حركته هي تدفق واحد مستمر. النقاط غير المتحركة "س وص وج " لايمكن ان تكون تمثيل دقيق لتقدّم أخيل المستمر خلال المكان. انها بدلا من ذلك فكرة مجردة عن المسافة المقطوعة.

شبح مفارقة زينون دخل في تصوّر بورخس. في الحقيقة، هو كتب عدة مقالات وقصص مسكونة بالصدى العميق لـ اللاّنهائية والأبدية. احدى هذه القصص والتي هي من أعظم الأعمال الادبية لبورخس هي (اقصوصة خورفي لويس بورفيس،1940). في هذه القصة، يروي بورخس بطريقة معقدة ومميزة،حياة سكان كوكب يسمى Tlon الذي هو حسب ما ورد في هامش القصة تم التفكير بوجوده بطريقة ما من خلال جهود مشتركة لأجيال من المفكرين، تبدأ بفيلسوف القرن السابع عشر جورج باركلي صاحب المثالية – "لتكن موجودا هو ان تُتصور". بالنسبة للسكان المثاليين في تلون، لا معنى للقول ان عالما يوجد خارجيا لتصوراتهم، بل، هم "يتصورون العالم كسلسلة من العمليات الذهنية التي تحدث ليس في المكان وانما على التوالي في الزمن". لا اسماء استُعملت في مختلف لهجات تلون لأن الأسماء ستكون غير منسجمة مع هذا المذهب، في استنتاج كما يفعلون عادة بوجود اشياء مستقلة عن الذات. بدلا من الاسماء، بعض المتحدثين في تلون يستعملون افعالا غير شخصية تشير لأفعال التصور، وصف القمر مرتفعا فوق النهر، على سبيل المثال، ربما يكون "صعودا خلف ما يعرضه من دفق". متحدثون آخرون عن تلون اختاروا الصفات: "قمر" يصبح "أثيري لامع فوق ظلام دائري"، او "سماوي ناعم". منطقيا، حالما لم يعد بالامكان تصور الاشياء والاماكن في تلون، هي سوف تمتنع عن الوجود: "احيانا"، الراوي يخبرنا ان "عدد قليل من الطيور، حصان، أنقذت بقايا المدرج" من النسيان. يستمر القاص ان "شعب تلون عُلّموا ان فعل الحساب، يعدّل المقدار المحسوب،محوّلا اللامحدد الى محدد". هذه الممارسة الغريبة تبدو تماما مثل عالم فيزياء الجسيمات، حيث فعل الملاحظة ايضا "يعدّل" الجسيم الملاحظ، لكي يصبح "اللامحدد"، كالموقع المحتمل للجسيم،"محدد" فقط في فعل الملاحظة.

عبور الهاوية

رغم ان ايجنتون لا يركز على المقطع أعلاه، لكن قسوة الملائكة مليئة بالمقارنات من هذا النوع. الهدف من المقارنات هو لبيان تحذير: كما يعبر عنه ايجنتون باسلوب كانطي، "الاشياء لا تُعرف طبقا لطبيعتها وانما طبقا لطبيعة الشخص الذي يفهمها". هذا هو بالضبط الدرس من قصة تلون، لكي نعطي صوتا لرغبتنا العميقة بعالم يمتثل لأنفسنا، لطبيعة تشبه لعبة الشطرنج، فيها نقرر ما هي الاحجار. وباعادة صياغة عبارة وليم بلاك، الذهن الانساني عادة يبحث ويرى عوالم في حبات من الرمل، سماوات في زهور برية، لا نهائيات تُمسك في يد احد، او أبديات عاشت في ساعة (كما في قصة المعجزة السرية). راوي بورخس يسأل، "كيف لا يسقط العالم تحت سيطرة تلون، كيف لا يستسلم للدليل الواسع والدقيق في التفاصيل عن كوكب منظم؟" في الحقيقة، السقوط تحت سيطرة مختلف أنظمة الفكر يبدو فعلا يشبه وصفا مناسبا للتاريخ الفكري لنوعنا البشري. متى ما سقطنا دون نقد تحت سيطرة أنظمة الفكر، سنجد أنفسنا في تلون ولم نعد في العالم الواقعي.

ايجنتون يشير الى عدة مواقف لذهنية تلون في الفكر العلمي والفلسفي الحديث ولاسيما في نقده لأولئك (مثل سام هاريز) الذي اقترح توضيحا حتميا لسلوك الانسان، بالاضافة الى رفضه لنظرية تعدد الاكوان. الداعون الى تعدد الاكوان، حسب رؤية ايجنتون، تم تضليلهم بالرياضيات: التعبير الرياضي لـ 2، او 3، او حتى عدد لا محدود من المحصلات المحتملة لتجربة كوانتمية معينة يؤخذ كاشارة الى الوجود الحقيقي لعدد مطابق من الاكوان، حيث كل من هذه المحصلات يتم تحقيقها. "نحن نسيطر على خيالنا"، حسب قول ايجنتون، "ونعمل اساطير من الرياضيات، نحن نعد شراب الأكوان المتعددة لكاندنسكي ونزرع حدائق من مسارات متفرعة لـ اللّامحدود. لكن الخلافات العميقة، وفواصل الالتباس والفوضى التي تسعى تلك النماذج لطمسها، لا تُمحى. هم يسكنوننا. هم يجعلوننا في ما نحن عليه".

بالاضافة الى إغراق القارئ في حياة بورخس وكانط وهيزنبيرغ،فان قسوة الملائكة هو احد اكثر المداخل وضوحا ومتعة الى العالم المذهل لفيزياء القرن العشرين وتقييم فلسفة كانط، خاصة دحضه للانكار الحتمي للحرية، وهو حاد بنفس القدر. لكن البطل الحقيقي في الكتاب هو هيزنبيرغ لأنه في عمله جرى التعبير بشكل ملموس عن "عدم الانسجام الراديكالي بين الكائن والمعرفة".

الفيزيائي كارلو روفيل Carlo Rovelli يعود الى العالم الكوانتمي. اعتمادا على "علائقيات" روفيل فان ايجنتون يرى بان تفسيرات ميكانيكا الكوانتم، مثل جسيمات الموجة الاولية التي "توجد" فقط في اللحظة التي توضع فيها في علاقة مع المراقب، كذلك نحن كائنات علائقية، متشابكة كما لو كنا في نسيج عالمي ينزلق دائما من خلال فهم حتى أدواتنا الأكثر دقة.

***

حاتم حميد محسن

......................

الهوامش

(1) كتاب قسوة الملائكة للكاتب وليم ايجنتون صدر في 29 اغسطس 2023 عن دار Random house Audio.