قراءات نقدية

عدنان عويد: دراسة نقديّة لرواية "عرس الزين" للروائي الطيب صالح

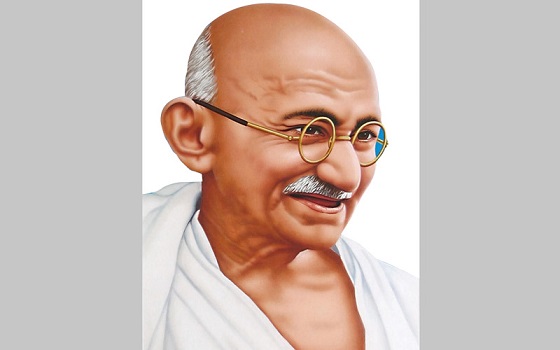

الأديب والكاتب "الطيب صالح"، أديب وكاتب سوداني، بدأ رحلته مع الكتابة في خمسينيات القرن العشرين، وساهم في نشر الأدب والثقافة السودانيّة في مختلف أنحاء العالم من خلال رواياته ومؤلفاته وكتاباته التي ترجم العديد منها إلى لغات عالميّة، ولُقب بـ"عبقري الرواية العربيّة". من مواليد 1929 لأسرة تشتغل بالزراعة في منطقة (مروي) شمالي السودان بقرية (كَرْمَكوْل). درس المرحلة الابتدائيّة في منطقة "وادي سيدنا"، ثم انتقل إلى الخرطوم لإكمال دراسته، حيث حصل على البكالوريوس في العلوم، ثم انتقل إلى العاصمة البريطانية لندن حيث غيَّر تخصصه ودرس في جامعاتها العلوم السياسيّة.

تقلب الطيب صالح بين عدّة مواقع مهنيّة، داخل السودان وخارجه، حيث عمل إعلاميّا في القسم العربي لهيئة الإذاعة البريطانيّة "بي بي سي"، وترقى فيها حتى وصل إلى منصب مدير قسم الدراما. وعمل إعلاميّاً في السودان حتى حط به المطاف في دولة قطر، وعمل في وزارة إعلامها وكيلاً ومشرفاً على أجهزتها. ومن بعد ذلك عمل الطيب صالح مديرا إقليميّا بمنظمة اليونيسكو في باريس، وممثلا لهذه المنظمة في الخليج العربي.

بدأ الطيب صالح الكتابة منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، ومن بين أعماله "ضو البيت" و"عرس الزين" و"مريود" و"دومة ود حامد" و"منسى" و"بندر شاه"، إضافة إلى رواية "موسم الهجرة إلى الشمال". وقد حاز على ثقافة في واسعة، جمعت بين حقول معرفيّة مختلفة في اللغة والسياسية والفقه والفلسفة والأدب والإعلام والشعر.

كان مسكونا ببيئته السودانيّة، وعكس ذلك في رواياته وقصصه، فعالج بطريقة أدبيّة إيحائيّة إشكاليّة التعدديّة الإثنيّة والثقافيّة والصدام بين الحضارات، وخاصة في روايته الأشهر "موسم الهجرة إلى الشمال".

حصل على جوائز عديدة، منها إطلاق لقب "عبقري الأدب العربي" عليه، واعتبرت الأكاديميّة العربيّة في دمشق روايته "موسم الهجرة إلى الشمال" الرواية العربيّة الأفضل في القرن العشرين.

في عام 2010 تم إطلاق جائزة الطيب صالح العالميّة للإبداع الكتابي، الذي تزامن مع الذكرى السنوية الأولى لوفاته.

توفي الطيب صالح يوم 18 فبراير/شباط 2009 بلندن، حيث ظل فترة طويلة يرقد في مستشفياتها للعلاج بعد إصابته بفشل كلوي يستوجب عمليات غسيل للكلى ثلاث مرات في الأسبوع، وقد نُقِل جثمانه إلى السودان حيث دفن في العشرين من الشهر نفسه.

رواية عرس الزين.

مدخل:

"الطيب صالح" أديب سوداني متمكن من حرفته الأدبيّة، وهي كتابة الرواية.. وذلك لاعتماده على المنهج الواقعي في الأدب، وهو منهج يعمل على تحليل الواقع والنظر في مستوياته الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة والفكريّة، ومدى انعكاس هذه المستويات في ذهن الأديب روائيّاً كان أو قاصاً أو شاعراً. بيد أن هذا المنهج يتطلب بالضرورة حيازة الأديب برأيي على ثقافة واسعة وشموليّة، جمعت بين حقول معرفيّة مختلفة في اللغة والسياسية والفقه والفلسفة والأدب والإعلام والشعر، وغير ذلك، مما مكنه من القدرة على التحليل والمقارنة بأسلوب يجمع بين الإقناع الفكري، والتأثير الوجداني، والغوص في عمق الوقائع، وتصويرها، أو حتى إظهار المخفي والمسكوت عنه فيها للمتلقي، وهذا ما امتاز به الطيب صالح في أعماله الروائيّة، ومنها رواية (عرس الزين).

البنية السرديّة أو الحكائيّة للرواية:

بالرغم من أن الرواية تحاكي حياةً اجتماعيّةً في قرية أو مدينة صغيرة في السودان، إلا أن مضمون ما جاء فيها من أحداث ينطبق في الحقيقة برأيي على معظم حياة ريف عالمنا العربي، مع اختلافات بسيطة يتعلق بدرجات التخلف السائد فيها.

زين الشخصيّة الرئيسة في الرواية ومدار أحداثها، فريدة في سماتها وخصائصها وبناء هيكلها الجسمي، وصفها "الطيب الصالح" بقوله: (كان وجه الزين مستطيلاً ناتئُ عظام الوجنتين والفكين وتحت العينين ، جبهته بارزة مستديرة، وعيناه صغيرتان محمرتان دائماً، محجراهما غائران مثل كهفين في وجهه، ولم يكن على وجهه شعر إطلاقاً، ولم تكن له حواجب ولا أجفان، بلغ مبلغ الرجال وليس له لحيةٌ أو شارب... تحت وجهه رقبة طويلة، وبالتالي كان الأولاد يلقبونه من بين ألقابه الكثيرة " (الزرافة). وهذه الرقبة تقف على كتفين قويتين تنهدلان على بقية الجسم في شكل مثلث، والذراعان طويلتان كذراعي القرد، واليدان يظتان عليهما أصابع مسحوبة تنتهي بأظافر مستطيلة حادة، (فالزين لا يقلم أظافره أبدا).. صدره مجوف، والظهر محدودب قليلاً، والساقان رقيقتان طويلتان كساقي الكركي، أما القدمان فقد كانتا مفلطحتين عليهما آثار ندوب قديمة).ص3.

بهذا الوصف الدقيق برزت شخصيّة "زين" في قريته، حتى أصبح علماً من أعلامها، وعليه تنسج القصص والحكايا والأمثال.

يقال يولد الأطفال فيستقبلون الحياة بالصراخ، هذا هو المعروف أما الزين، والعهدة على أمّه والنساء اللائي حضرن ولادته، أنه أول ما مس الأرض، انفجر ضاحكا وظل هكذا طول حياته.

كبر "الزين" وليس في فمه غير سنين واحدة في فكه الأعلى والأخرى في فكه الأسفل. وأمه تقول: إن فمه كان مليئا بأسنان بيضاء كاللؤلؤ. ولما كان في السادسة ذهبت به يوماً لزيارة قريبات لها فأصبنه بالعين، فصابته حمة، وفي الصباح فاق ولم يوجد في فمه إلا هذين السنين.

تقول الرواية إن الزين دخل بيتا ليسرق طعاماً. حيث كان معروفا بالنهم، فإذا أكل لا يشبع. وفي الأعراس حين تأتي (سفر) الطعام ويتحلق الناس حلقات يأكلون، يتحاشى كل فريق أن يجلس "الزين" معه، كونه سيأتي في لمح البصر على كل ما في الآنيّة، ولا يترك أكلا لآكل.

ولكن مهما قال الناس عن "الزين"، فإنهم يعترفون بسلامة ذوقه في النساء، فهو لا يحب إلا أروع فتيات البلد جمالاً وأحسنهنّ أدباً وأحلاهنّ كلاماً. ولذلك كثيراً ما يُستغل من قبل ذوي الفتيات اللواتي أحبهنّ، كما جرى له مع بنت المختار، ورغم أن الكل عرف قصة حبه لها حتى المختار نفسه، وهم يدركون أن هذا الزواج مستحيل، فإن المختار نفسه، قد عرف كيف يستغل هذه العاطفة، فسخر "الزين" في أعمال كثيرة شاقة يعجز عنها الجن. حيث كنت ترى "الزين" العاشق، يحمل جوز الماء على ظهره في عز الظهر، في حر تئن منه الحجارة مهرولاً هنا وهناك، يسقي جنينة العمدة. أو تراه ماسكاً بفأس أضخم منه يقطع شجرةً أو يُكسر حطباً. أو تراه منهمكاً يجمع العلف لحمير العمدة وخيله وعجوله.

عندما أحب بنت العمدة "حليمة" وتزوجت من غيره، حدثت نقطة تحول في حياة "الزين". إذ فطنت أمهات البنات إلى خطورته وأهميته معاً، كبوق يدعين به لبناتهنّ في مجتمع محافظ تحجب فيه البنات عن الفتيان.

لقد أصبح "الزين" رسولا للحب، ينقل عطره من مكان إلى مكان.. كان الحب يصيب قلبه أول ما يصيب، ثم ما يلبث أن ينتقل إلى غير من أحب بعد زواج حبيبته، فكأنه خلق سمساراً أو دلالًاً أو ساعي بريد. فما أن يلهج لسانه بذكر الفتاة ويصيح باسمها حيثما كان، فلا تلبث الآذان أن ترهف، وما تلبث العيون أن تنبه ، وما تلبث يد فارس من بينهم أن تمتد فتأخذ يد الفتاة.

لقد وفدت على "الزين" سنوات خصب مفعمة بالحب. بعد أن أصبحت أمهات البنات يخطبن وده ويستدرجنه إلى البيوت فيقدمن له الطعام والشراب، ويفرش له السرير، سواء كان الوقت ضحى أو عصرا، وما أن يسمع النساء أن "الزين" في دار قريبة حتى يتقاطرن عليه، والسعيدة منهنّ من تقع في قلبه موقعاً، أو التي يخرج واسمها على فمه، فتلك الفتاة ستضمن زوجاً في خلال شهر أو شهرين.

لقد روجت أم الزين أن ابنها (ولي من أولياء الله). وقوى هذا الاعتقاد صداقة "الزين" مع الشيخ الصوفي "الحنين". وكان رجلاً صالحاً منقطعاً للعبادة، والناس يتناقلون قصصاً غريبةً عنه. فيحلف أحدهم أنه رآه في مروى في وقت معين، بينما يقسم آخر أنه شاهده في كرمه في ذلك الوقت نفسه - وبين البلدين مسيرة ستة أيام. ويزعم أناس أن الشيخ "الحنين" شوهد برفقةٍ من الأولياء السائحين الذين يضربون في الأرض يتعبدون. و"الحنين" قلما يتحدث مع أحد من أهل البلد، وإن سئل لا يجيب. ولكن في البلد يوجد إنسان واحد يأنس إليه "الحنين" ويهش له ويتحدث معه هو "الزين"، كان إذا قابله في الطريق عانقه وقبله على رأسه، وكان يناديه " المبروك".

عندما عاد "الزين" من المستشفى في مروى بعد ضرب (سيف الدين) له وفج رأسه، حيث ظل أسبوعين، كان وجهه نظيفاً يلمع. وثيابه بيضاء ناصعة. وعندما ضحك لم ير الناس كما عهدوا سنين صفراوين في فمه، ولكنهم رأوا صفين من الأسنان اللامعة في فكه الأعلى، وفي فكه الأسفل من صدف البحر.

لقد تحول "الزين" إلى شخص آخر. وهنا خطر لـ (نعمة) ابنة عمه، وهي واقفةٌ بين صفوف المستقبلين، أن "الزين" في الواقع لا يخلو من وسامة!!!!. وهي الفتاة الجميلة التي نذرت نفسها لتعلم الدين وحفظ القرآن، خطبها الكثير من خيرة شباب البلد، إلا أنها رفضتهم واعتقدت بأنها خلقت لخدمة زوج هو بحاجة لها فوجدته في "زين" ابن عمها.. فأقنعت والدها عم "الزين" بعد جهد، فكان الزواج الذي أقيمت له حفلة لم يجر مثلها في البلد.

الحي كله انشغل بعرس "الزين". لقد ماج الحي من كل أركانه وجاء الناس من بحري وقبلي، فاجتمعت النقائض تلك الأيام. وامتلأت الدور بالوافدين من كل مكان حتى من بدو (القوز) فامتلأت دور أهل الحي كلها بالضيوف الغرباء، فلم يبق بيت إلا أنزلوا فيه جماعة من القوم حتى دار العمدة نفسه وبيت القاضي الشرعي.

وقال شيخ "علي" لحاج "عبد الصمد": (عرس زي دا الله خلقني ما شفت زيه)

وقال حاج "عبد الصمد": (على بالطلاق الزين عرس عرس صح مو كدب).

الكل رقصوا وغنوا.. جواري الواحة غنيين ورقصن تحت سمع الإمام وبصره. كان المشايخ يرتلون القرآن في بيت، والجواري يرقصن ويغنين في بيت، والمداحون يقرعون الطار في بيت، والشبان يسكرون في بيت، لقد كان في الحقيقة فرحاً كأنه مجموعة أفراح. وكانت أم "الزين" ترقص مع الراقصين، وتنشد مع المنشدين، وحتى "عشمانة" الطرشاء رقصت. وصفق "موسى" الأعرج.

إن الحضور كلهم كانوا في هرج ومرج إلا "زين" بحثوا عنه في كل مكان فلم يجدوه، لقد ترك العرس خلسةً وذهاب إلى المقبرة حيث دفن الشيخ حنين .. لم يتركوا مكانا إلا وبحثوا عنه.. ولم يبق إلا المقبرة وجدوه جاثماً عند قبر الحنين، وقال له عمه محجوب: (الجابك هنا شنو؟.). لم يردْ ولكن بكاءه اشتد حتى أصبح شهيقاً حاداً، ثم قال "الزين" في صوت متقطع يتخلله النحيب: (أبونا الحنين إن كان ما مات، كان حضر العرس). ووضع محجوب يده على كتف "الزين برفق" وقال له: (الله يرحمه. كان راجل مبروك، لكن الليلة ليلة عرسك. الراجل ما بيبكي ليلة عرسه يا ألله نروح).

وقام الزين وسار معهم. وصلوا الدار الكبيرة حيث أغلب الناس، فاستقبلتهم الضجة... كانت فطومة تغني، وفي الوسط فتاة ترقص، وحولها دائرة عظيمة فيها عشرات الرجال يصفقون ويضربون بأرجلهم ويحمحمون بحلوقهم. وفجأة انفلت الزين، وقفز قفزةً عالية في الهواء، فاستقر في وسط الدائرة. ولمع ضوء المصابيح على وجهه الذي ما يزال مبللا بالدموع. صاح بأعلى صوته: (أبشروا بالخير .. أبشروا بالخير)، وفار المكان كأنه قدر تغلي. لقد نفث فيه "الزين" طاقةً جديدة. وكانت الدائرة تتسع وتضيق تتسع وتضيق، والأصوات تغطس وتطفوا، والطبول ترعد وتزمجر، و"الزين" واقف في مكانه في قلب الدائرة، بقامته الطويلة وجسمه النحيل كأنه صاري المركب.

البعد الاجتماعي والفكري في الرواية:

إن اعتماد الطيب صالح على المنهج الاجتماعي وقدرة هذا المنهج على ربط المواضيع الاجتماعيّة بالواقع، منحه القدرة الرائعة على دراسة وتصوير الظاهرة الاجتماعيّة في ريف السودان متخذا من قرية "الزين" أنموذجا، لهذا الواقع. لقد وجد الغرابة في شخصيّة "الزين" الذي يمثل بطل الرواية، وهو الغريب منذ مولده، ولازمه تكوينٌ جسديّ غريبٌ، وتصرفاتٌ غريبةٌ أيضاً، الأمر الذي جعله أغرب الشخصيّات، وهذا الأنموذج الفريد من الشخصيات التي تمتاز بالبلاهة وقلة في العقل والإدراك، غالباً ما يجعل منها حسنا الشعبي رجال كرامة وأهل خطوة. وهذا ما لمسناه واضحاً في الرواية، حيث اعتبرته أمّه وليّاً، وصدقها الكثير من أهل القرية، وخاصة بسبب طبيعة علاقته الحميميّة مع الشيخ (حنين).

ثمّ هناك الشيخ الصوفيّ "حنين" الذي تظهر غرابته من خلال التصوّر اللاعقلاني لشخصيته، كولي صالح وما يتبعها من كرامات وخوارق، حيث تحولت أقوله وأعماله إلى سرٍّ مكنونٍ لا يعلمه أحد، وبالتالي راح يشكل عامل بركة بالنسبة لأهل القرية خاصة عندما دعا لأهلها بالبركة، التي حلت عليهم، خدمياً في القرية عندما قررت الدولة أن تقوم بأعمال لم يدرك أهل القرية أسبابها الحقيقية.

لقد قامت الدولة ببناء معسكر كبير للجيش في الصحراء على بعد ميلين من بلدهم، وراح الجنود يأكلون ويشربون، فانتعشت البلد من توريد الخضروات واللحوم والفواكه واللبن للجيش، حتى أسعار التمر ارتفعت ارتفاعاً ليس له نظير في ذلك العام، وأن تبني في بلدهم دون سائر بلدان الجزء الشمالي من القطر، وهم قوم لا حول لهم ولا طول، ولا نفوذ ولا صوت يتحدث باسمهم في محافل الحكام، دفعةً واحدةً مستشفى كبيراً يتسع لخمسمائة مريض، ومدرسة ثانوية ومدرسة للزراعة، ومرة أخرى عادت الفائدة على البلد، في الأيدي العاملة ومواد البناء وتوريد الغذاء.

كل ذلك تم بعد شهرين من وفاة الشيخ (حنين)، لقد قامت الحكومة بتنظيم أراضيهم كلها في مشروع زراعي كبير تشرف عليه الحكومة نفسها بما لها من قوة وسلطان، ووجدوا بلدهم فجأة تعج بالمساحين والمهندسين والمفتشين، وأن المياه غمرت أراض زراعيّة لم تكن تعرف المياه من قبل.

إن كل هذا الازدهار فسره "عبد الحفيظ علم السر، وهو يقول لمحجوب، ووقد جمع بين عينيه الحقل الواسع الذي هو حقله، والريح تلعب بالقمح فتثني صفوفه فكأنه حوريات رشيقة تجفف شعرها في الهواء (معجزة يا زول . ما في أدني شك)... ولم يعد ثمة شك في ذهن أحد، حتى محجوب، بأن هذه المعجزات مردها لدعوة الشيخ "حنين" لأولئك الرجال الثمانية أمام متجر سعيد ذات ليلة: (ربنا يبارك فيكم ربنا يجعل البركة فيكم).

أما "نعمة" ابنة عم "الزين" وزوجته بنهاية الرواية، فقد مثلّت غرابة فتاة متمردة على تقاليد مجتمعها، بعد أن قضت كل وقتها في حفظ أيات من القرآن الكريم، حتى امتلأ قلبها الرحمة والشفقة لتتزوج ابن عمها "الزين".

وهذا "سيف الدين" الذي كان غريباً بفسقه، راح يتوب فجأة ويذهب من صباحه إلى أمّه ليقبل رأسها ويبكي طويلا بين يديها. وما كاد أهل القريّة يستجمعون أنفاسهم حتى سمعوا أنه جمع أعمامه وأخواله وأنه تاب واستغفر الله أمامهم. وتأكيداً لتوبته أخرج ما تبقى من ثروة أبيه من ذمته، وجعل عمه الأكبر وصيّاً عليها، ويتفرغ هو تماماً لمباشرة مسؤوليته كرجل صالح.

ولم يغفل الروائي "الطيب صالح" مسألة على درجة عالية من الأهمية في مجتمعاتنا وبريفنا بشكل خاص، وهي قضية التسامح، وهذا ما تجلي في قضية ضرب "سيف الدين" لـ "لزين" وفج رأسه، وبعد تدخل الشيخ "حنين" حل الخلاف وقبل "سيف الدين" رأس "الزين" وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي.

وهناك ظاهرة حلول القرباط على أطراف المدن والقرى، وولع الشباب الطائش بهم، وتمضية الوقت والمال عندهم لتحقيق لذات عابرة. فكم من شاب مراهق، خفق قلبه في جنح الظلام حين حمل إليه الليل ضحكات الجواري وصياح المخمورين. وقد عاش معاني البطالة والخمول وعدم الرجولة – وراح يطلب الزواج من جارية ماجنة فارغة العين.

أما القضية الأهم التي ابتدأ فيها الراوي رواية "زين" هي ذاك المكر والخداع الذي يمارسه الفرد البسيط في وعيه وغلبة مصالحه على مصالح المجتمع، مستغلاً جهل الآخرين الذين لا يختلفون عن جهله هو بالذات، ففي الرواية يستغل بعض الماكرين مثلاً قضيةً عدم مقدرة "زين" على الزواج من ابنة عمه "نعمة" فحولوها إلى قصة يلوكها الناس ويحققوا من وراء ذلك مصالح أنانيّة ضيقة.

فهذه "حليمة" بائعة اللبن تقول لآمنة - وقد جاءت كعادتها قبل شروق الشمس - وهي تكيل لها لبنا بقرش:

(سمعت الخبر؟ الزين مو داير يعرس).

وكاد الوعاء يسقط من يدي آمنة. واستغلت حليمة انشغالها بالنبأ فغشتها اللبن.

وهذ الطالب الذي تأخر عن الدوام المدرسي وقد وضع طرف ردائه تحت إبطه حتى وقف أمام باب " السنة الثانية " وكانت حصة الناظر .

(يا ولد يا حمار. إيه أخرك؟).

ولمع المكر في عيني الطريفي:

(يا فندي سمعت الخبر؟)، (خبر بتاع إيه يا ولد يا بهيم ؟).

ولم يزعزع غضب الناظر من رباطة جأش الصبي، فقال وهو يكتم ضحكته:

(الزين ماش يعقدو له بعد باكر)

وسقط حنك الناظر من الدهشة ونجا الطريفي .

البنية الدلاليّة للعنوان:

شكل العنوان في الرواية بعدا رمزيّا برأيي، أرد الروائي منه أن يقول أن مفاهيم المجتمعات المتخلفة تحمل في معظم الأحيان غير الحقيقة، وهذا ما تجلى بوضوح في اسم "الزين" بطل الرواية، فالزين الذي وصف الروائي سماته وخصائصه في الروية يقول غير ذلك تماما، فـ"الزين" هو الرجل العاقل المتزن العارف بأمور الحياة والقدوة، بينما حقيقة زين الرواية غير ذلك تماما، فهو أقرب إلى الكركوز الغبي.

إن في سلوكيات هذه الشخصيّات جميعها، أظهر المؤلّف غرابتها من خلال الأحداث، أو من خلال الوصف المباشر، وقد كان للعوامل البيئيّة المتمثلة في المعتقدات الدينيّة، والتصورات الصوفيّة، والقيم الاجتماعيّة التقليديّة، والأساطير الشعبية، أثر في ذلك.

بنية السرد الروائي في رواية زين:

امتاز أسلوب سرد الرواية بالاقتصاد والدقة. وجنبها الراوي الوقوع في السرد التقريري أو الإنشائي المجاني. وجعل منها لوحات متتابعة، مرسومة بألوان حيّة مجللة بأطياف من الحزن والأسى والفرح والسخرية معاً.

لقد صاغ الروائي "الطيب صالح" الكثير من مظاهر تخلف ريفنا العربي عبر قرية "زين"، في ضوء وإيقاع وزوايا تصوير وحشد الكثير من الطقوس والوقائع الواقعيّة.

إن رواية (عريس الزين) يقبل المتلقي على قراءتها بحفاوة، ويعكف على تأملها وتقصي أبعادها بجديّة واهتمام. وهذا يعود إلى أن الروائي يؤمن بدور الأدب في الحياة وتأثيره على المتلقي.

لقد تميز أسلوب الرواية وبناؤها بالأحكام والانسيابيّة والرصانة. كما صاغ الراوي روايته في حكي روائي طغى عليه اللهجة السودانيّة الشعبيّة الريفيّة بكل بديعها. مع استخدم اللغة العربية الفصحى البسيط أيضاً عندما يتدخل الروائي ذاته لربط حوادث الرواية مع بعضها ومنحها حالة الانسيابيّة والتكامل، أو ربط الحوادث ببعضها.

الأسلوب الذي اعتمد الراوي في الرواية؟.

ما ميز طريقة السرد في الرواية، هو مشاركة السارد للشخصيات، أو ما يسمى (الرؤية مع)، حيث تكون فيها الشخصيّة هنا هي الساردة، من جهة، وهي تتشارك مع السارد - الراوي أيضاً في تقديم أحوال الشخصيّة من جهة ثانية. فالشخصيّة ليست جاهلة بما يعرفه الراوي عنها، ولا الراوي بجاهل عما تعرفه الشخصيّة عن نفسها.

ارتباط الحدث بالشخصيّة في بنية الرواية:

إن ارتباط الشخصيّة ببنية الحدث هو ارتباط عضوي، وهذا الارتباط يدفعنا إلى القول إننا لا يمكن أن نتصور وجود شخصيّة في الرواية بدون حدث، ولا حدث دونما شخصيّة، لأن الشخصيّة هي التي تصنع الحدث في الرواية، فهي القوة المولدة للأحداث تؤثر فيها وتتأثر بها. وأي خلل في بناء الشخصيّة والحدث معاً فسيخل ببنية الرواية، ويحط من فنيتها التي لا يمكن أن تتحقق إلا بالترابط والانسجام بين الشخصيّة والحدث. لذلك وجدنا في رواية (عريس الزين)، ذاك الارتباط الوثيق بين كل شخصيّة من شخصياتها مع أحداث الرواية، وبالرغم من أن كل شخصيّة منها، الرئيسة والثانويّة والهامشيّة لها دورها في صنع الحدث الخاص بها، إلا أن الراوي استطاع أن يشكل من كل هذه الشخصيات والأحداث التي قامت بها، بنية عامة للرواية تجعل المتلقي يعيشها وينشدّ لمتابعة تفاصيلها الحدثيّة، وكأنها حلقات مسلسل تلفزيوني مترابطة مع بعضها.

على العموم: لقد تميز تصوير الراوي لروايته بالحيويّة وتسارع الايقاع، وذلك بسبب نأي الراوي عن السرد التقريري والانشائي أو التسجيلي كما بينا في موقع سابق، فكان سرد الرواية سرداً يتدفق في سلاسة وانسيابيّة وبساطة، سرداً حافلاً بمفردات من الصور والمواقف والحوارات يتوالى في إيقاعات منضبطة ورصينة، وفي توازن دقيق بين الواقع والخيال، وبين الفكر والعاطفة، وبين الحكي المألوف والتجريب المشروع ،وبين دوائر تتسع لهموم البشر الصغار، ولهموم الإنسان في فضاء وجود اجتماعي متخلف، ورغم بساطة أهل هذا الفضاء الاحتماعي، إلا أنه مشبع بالتناقضات وصراعات المصالح.

الشخصيّة في رواية عرس الزين:

لا شك أن أهميّة الشخصيّة في أي رواية لا تقاس ولا تحدد بالمساحة التي تحتلها، وإنما بالدور الذي تقوم به، وما يرمز إليه هذا الدور، وأيضا مدى الأثر الذي تتركه في ضمير القارئ، مما يدفعه للتساؤل والمقارنة، تمهيدا لتصويب موقف في الواقع.

وتعتبر الشخصيّة ذلك الكائن الذي يبدعه المؤلف من الكلمات، فيعطيه اسمًا، وعنوانًا، وشكلاً ومضموناً. إنها (كائن موهوب بصفات بشرية، وملتزم بأحداث بشرية").

نعم.. إن الرواية هي فن الشخصيّة، والشخصيات داخل الرواية تتخذ مكان الصدارة في الحدث الروائي، لأن الشخصيّة في الرواية "هي التي تكون واسطة العقد بين جميع المشكلات الأخرى، حيث إنها هي التي تصطنع اللغة، وهي التي تبث أو تستقبل الحوار، وهي التي تصطنع المناجاة، وهي التي تصف معظم المناظر والوقائع التي تستهويها، وهي التي تنجز الحدث، وهي التي تنهض بدور تضريم الصراع أو تنشيطه من خلال سلوكها وأهوائها وعواطفها، وهي التي تقع عليها المصائب... وهي التي تعمر المكان.

في رواية (عرس الزين) نجد شخصياتٍ عديدةً ملأت فضاءاتِ الرواية بانفعالاتها وحواراتها وأفعالها وردود أفعالها مع محيطها المهني والعائلي والاجتماعي، فنمت بينهم مشاعر الصداقة والألفة والكراهية، وذلك كله بفضل ما يمارسونه ويتناقشون به ساعات لقائهم في محيطهم الاجتماعي الضيق (القرية)، من ألوان المصارحة والبوح والحوار، ومحاولة التعبير أو انتزاع قشور أجواء بيئية متخلفة غطت عقولهم وغالباً ما تدفعهم لممارسات قيم تقليديّة بالية ورؤى جامدة سلفيّة توارثوها، يحكمها هوس لتدجين الأجيال القادمة وكبح أية بادرة تحاول هذه الأجيال الخروج منها، أو من صفوف القطيع المنكفئ على همومه اليوميّة.

إن لكل شخصيّة همومها الخاصة، ولكنها بهذا الشكل أو ذاك تطمح للشروع بتحقيق التكامل والانسجام على المستوى الروحي والعقلي والجسدي مع الآخر، رغم أنها غالبا ما تفشل في تحقيق ذلك، ويتردى طموحها هذا إلى حالات من الفشل والاحباط .

طموح الرواية:

إن كل ما تطمح إليه رواية (عريس الزين) هو الخروج عن السائد والشائع والمألوف... هو طموح من أجل بناء علاقة إنسانيّة أكثر عقلانيّة وإنسانيّة جديدة تتسم بالتوازن والسمو والعلو عن كل ما يسودها من كذب ورياء وأنانيّة، وتنطبق فيها الممارسة مع الفكر، ويتربع فيها الفكر على عرش الضمير والقلب والعقل والسلوك.

***

د. عدنان عويد

كاتب وباحث وناقد أدبي من سوريا.