نصوص أدبية

جليل المندلاوي: شمم الروح

كان الضوء يتسلّل شاحبا بخجلٍ رمادي من نافذة الغرفة الصغيرة، كما لو أنّ الصباح نفسه يخجل من الدخول، ضوءٌ باهت كذكرى فقدت لونها، يغمر زاويةً مظلمة جلس فيها متأمّلا ورقةً بيضاء كأنها صفحة منسية من حياته، بل كأنها مرآة لفراغه، يتأملها بعينين مرهقتين لا تطلبان شيئا سوى الصمت.. لقد مضى وقتٌ طويل... لا يدري كم، ولم يعد يُهمّه الحساب، كل ما يعرفه أن الظلال انسحبت من حياته كما انسحب الآخرون، تركة من الخيبات تكدّست في صدره دون عزاء.. ورغم محاولاته المستميتة لتمزيق خيوط الذاكرة، لتطهير روحه من طيف تلك الخيانة، إلا أن رائحتها ما زالت عالقة في أنفاسه كرائحة عطر قديم يُصرّ على البقاء حتى بعد أن يتلاشى صاحبه، فلم تكن فقط ذكرى امرأة خذلته، بل ذكرى نفسه حين كان يؤمن بشيء.. كان قد أقسم على قطيعةٍ لا رجعة فيها، حتى صار الوفاء للعزلة هو المبدأ الوحيد الذي يحكم حياته..

- "لن أسمح لنفسي بأن أغوص في بحر الوهم مجددا"، هكذا كان يهمس لنفسه كل صباح، وكأنه يوقّع كل يوم على اتفاقية هدنة جديدة معها، يعرف أنها هشّة، مؤقتة، لكنها تمنحه سببا للاستمرار، فيما تمرّ الشهور وهو يشحذ قلبه ليغدو صخرة، تتحطّم عليها أمواج المشاعر دون أن تترك خدشا، دون أن تترك أثراً.

كان الصمت في تلك الغرفة لا يُشبه الصمت العادي، بل أقرب إلى هديرٍ داخلي، يهمس له بما لا يُقال، بما دُفنَ منذ سنين تحت طبقات من النسيان المتعمد، فلم يكن وحده في وحدته، كانت هناك أصوات خافتة تتسلّل من جدران ذاكرته، تعود إليه من أماكن لم يزرها منذ زمن، من شوارع تنكر له أهلها، ومن وجوهٍ كان يظنها الوطن.. مرّت صورة والده أمامه، كما تمرّ طيف ابتسامة في حلمٍ مكسور، رجلٌ لم يكن حنونه ظاهراً، لكنه كان حاضراً كظل شجرة قديمة، لا تتكلم كثيراً، لكنها تحميك من الشمس في أيامٍ لم يكن فيها سقفٌ للنجاة. تذكّره وهو يمدّ له كوب الشاي في مساءٍ شتويّ، دون أن ينبس بكلمة، كأن المحبة كانت تُصبّ في الكؤوس لا في العبارات.. ثم جاءت صورة أخرى... صبيٌ نحيل في ساحة المدرسة، يحمل دفتراً ملطّخ الحواف، يكتب فيه جملاً لا يفهمها أحد، ولا حتى هو، لكنّه كان يؤمن أنها نافذته إلى عالمٍ آخر، كم ضحكوا عليه حين قرأ أحدها بصوتٍ عالٍ في الصف، وكم سخر المعلم من "أحلامه البلاغية". كانت تلك اللحظة أول طعنة يتلقاها الحلم وهو يرتدي زيه المدرسي.

لم يكن الليل قد حلّ بعد، لكن الغرفة بدت كأنها دخلت مساءها مبكرا، كعادتها، تنسحب من النهار كما انسحب هو من كل ما يشبه الضوء، جلس ثابتا في مكانه، لا يتحرك، كأنه يخاف أن يُحدث صوتا يُربك هدوءه المتشظي، غير أن شيئا خافتا بدأ يطرق باب ذاكرته... لم تكن صورةً، بل صوتا... ضحكة قصيرة، مألوفة، كأنها خيط من زمنٍ مائل، يعود رغماً عنه.. ارتجف قلبه فجأة، كما لو أنّ تلك الطعنات القديمة ما زالت تملك حق الدخول دون استئذان، عاد إلى الورقة البيضاء أمامه، كانت ما تزال تنتظره، صامتةً كسابق عهدها، لكنه الآن بدأ يشعر أنها لا تشبه المرآة فقط... بل تشبه الكفن.. لم يكتب، لم يحرّك القلم، لكنه كان يكتب في داخله، كأن الماضي نفسه بدأ يُملي عليه، جملةً بعد جملة، لا بالحبر، بل بما تبقّى من صدق.

"هل تذكرين؟".. همس في نفسه دون وعي وبشيء من الرجفة، وفجأة، شعَر أن الورقة أمامه لم تعد بيضاء تماما، بل بدأت تتلوّن من الداخل، كما لو أن الكلمات التي لم تُكتب قد قررت أن تكتب نفسها.. "ليست الخيانة هي ما يؤلم"، فكّر، "بل أنّني صدّقت أنني لا زلت أستحق أن يُحَبّ مثلي".. وسكت، كأنه سمع نفسه لأول مرة.

في مساء بارد لم تكن الرياح سوى شهقة مؤجلة من قلب مثقوب، كأن الأرض تنفست بعد طول حبسٍ، ولفظت حكاية كانت مختبئة في جوف الليل، تنحت ملامحها فوق ضلوع من لا يُراد له أن يُروى، حيث رن هاتفه بمكالمة من رقم مجهول، تردد قليلاً قبل أن يجيب، وعندما فعل، سمع صوتاً يشبه ترنيمة ناعمة خرجت من صندوق موسيقي قديم، كان صوتها يحمل نبرة خاصة، مزيجاً من القوة والرقة، كنسمة هواء لطيفة تحمل عبقاً غريباً، في البدء كان الصمت.. لا أحد، لا شيء، سوى صوتٌ عبر هاتفه، جاء كنسمة من غيمٍ لم يمطر بعد، لم يكن يبحث، بل كان قد أقسم، بملح الجراح، أن لا يعود، أن لا يمنح قلبه لظل امرأة بعد اليوم، أن يُطفئ كل الشموع التي أحرقت يديه في ماضٍ ذاب فيه حتى العظم.. للحظة، شعر بشيء يتحرك في تلك الصخرة الصلبة التي صارت قلبه..

- "آسفة للإزعاج.. هل يمكنني التحدث معك."

- "لا بأس.. بالتأكيد.."

لم تكن الكلمات بحد ذاتها ما أربكه، بل الطريقة التي قيلت بها، تلك اللهجة التي تشبه الذاكرة حين تتنكر في صوت غريب، لا تعرفه... لكنك تشتاقه، كان يريد أن يسألها: "من أنتِ؟"، لكنّ لسانه خانه، أو لعلّ عقله تريّث، كأن شيئا في داخله خاف من الإجابة، من كسر الطقس الذي اعتاده... الطقس المملوء بالوحدة والصمت والورق الأبيض، فساد صمت غريب، كأن صوتها تسلل من زمنٍ آخر، من حياةٍ لم تكتمل أو حلمٍ تعثّر عند مشارف الصباح، لم يسألها من تكون، ولم تسأله إن كان يعرفها، بينهما، كان الزمن يُصلّي بصوت خافت لا يسمعه سوى أولئك الذين خسروا أكثر مما اعترفوا به.

- "أعرف أني أتحدث في ساعة غريبة..." قالت، وكأنها تمشي على حافة الاعتراف.

- "كل الساعات أصبحت غريبة منذ زمن..." ردّ بصوت متعب لم يُفلت من عتبة الحنين، ثم سعل بصمت، كمن يختبر حقيقة كونه ما يزال حيّا، ثم جلس، وضع الهاتف على طاولة قريبة، لكنه لم يغلق المكالمة، بقي يستمع، لا لأنه مهتم، بل لأنه خائف من أن يكون مهتمّا.

- "لم أطلب شيئا، فقط أردت أن أسألك شيئا ما.". همست بذلك، وكأنها تكتب رسالة في زجاجة وترميها في بحر لا تعرف ماؤه، ثم ضحكت بخفة، ضحكة لم تكن مستفزة، بل أشبه برائحة قهوة تُصادفها في شارعٍ لم تمرّ به من قبل، فتذكّرك بشيءٍ لا تملك اسمه.

أحسّ بشيءٍ يتحرك مجدداً في صدره، ليس حنينا، ولا حباً، ولا رغبةً حتى، بل ذلك الشعور الغريب الذي يُولد حين يُفاجئك صوت في العتمة، ويذكّرك أنك ما زلت حياً، وما زال أحدهم... يستمع.. تردد، كان عليه أن ينهي المكالمة، أن يعود إلى جدار صمته، أن يُغلق هذا الباب الذي بدأت نسائم الغيم تتسرّب منه، لكنه قال: "هل أخطأتِ الرقم؟".. قالها بنبرة تشكك أكثر مما تسأل.

ضحكت، ضحكة صغيرة، رقيقة، كأنها لم تُستخدم منذ سنين: "ربما... وربما لا. أحيانا نحتاج أن نُخطئ كي نصل إلى الطريق."

كان يعرف تلك النبرة، ليس الصوت بالضرورة، لكن المعنى، كأنها تكلّمه من زاوية نسيها في نفسه، زاوية لا تُضاء إلا حين يكون القلب نصف ميت ونصف نادم: "أنا لا أُجيد الحديث مع الغرباء.". قالها وكأنه يُنذرها لا يُخبرها، فقد كانت الخيانة قد حفرت اسمه تحت رمادها، حتى بات كل حنينٍ رجفة ألم، وكل أنثى احتمالاً للفقد، وكل صوتٍ أنثويّ، فخا أخيرا، تخلص من ذلك الحب كما يتخلص الجسد من شوكة دخلت عظمه؛ ببطء، بألم، بعرقٍ ودمعٍ وجرحٍ يشفى دون أن يُنسى، لكنه سمعها.. لا وجه، لا هيئة، لا تفاصيل.. فقط صوتٌ كأنما ولد في فجر غامض من دهشة ناعمة، مبحوح برفق، شفيف كوشوشة وردة في ليلٍ ساكن، لم يكن الصوت دعوة، بل كان شغفا خفيا، شمم الروح حين تستنشق أول نسمة بعد أن تغادرها الحياة، فكانت تلك اللحظة التي تغيرت فيها حياته، كمن وجد نبعاً في صحراء، تشبث بالمحادثة، وبدأت قصة جديدة من حيث لم يتوقع أبداً، مكالمة تلو الأخرى، صارت الأحاديث أكثر عمقاً، وأصبح الهاتف جسراً يربط بين عالمين، فبينما كان الليل يواصل تنفّسه خارج النافذة، جلس هو قبالة الهاتف، يسمع صوتها يتردد الأثير، لا يحمل طلبا، لا يحمل ماضيا واضحا، لكنه يحمل شيئا يشبه الباب... لا يُفتح، ولا يُغلق... فقط يُترك مواربا، كقلب لم يعد يريد أن يُحب..

– "أنا لا أطلب حديثا... لدي سؤال واحد فقط.".. قالت ذلك بشيء من الخجل.. وانتهت المكالمة.. بقي الهاتف في يده، لا يصدق ما حدث تماماً، كأنّ الحياة لمست باب وحدته بخفة، ثم تراجعت.. لكنه هذه المرة لم يغلق الباب.

في الليلة التالية، جلس أمام النافذة، دون أن يشعل الضوء، ترك الغرفة كما هي، نصف ظلامٍ، نصف انتظار.. لم يكن يترقّب شيئاً محدداً، لكنه أحس أن الصمت هذه المرة ليس كالسابق.. كأن الهاتف نفسه صار ثقيلا، يزِن في حضوره أكثر من المعتاد، مرّت الساعات، ولم تتكرر المكالمة.. "كما توقعت"، قال في داخله، محاولاً أن يُقنع نفسه بأن الأمر انتهى، أنه كان محض صدفة لا أكثر… لكن قلبه لم يصدق، فمنذ فترة طويلة، لم يحدّث امرأة، لم يفتح باب الحديث إلا على سبيل المجاملة أو التملّص، لم يعد يرى في الأصوات إلا احتمالات للخذلان، للرجوع إلى الهاوية التي بالكاد نجا منها.. لكن هذا الصوت كان مختلفاً، لا لأنّه أنثوي، بل لأنه لم يطلب شيئاً، لم يحاول الدخول، فقط مرّ، كما يمرّ طيف حلمٍ جميل في نومٍ مضطرب.

في اليوم الثالث، وبينما كان يرتشف الشاي على مهل، رنّ الهاتف مجددا.. الرقم ذاته، لم يتحرّك على الفور حيث توقف قلبه للحظة، ثم رفع الهاتف أخيرا وأجاب دون كلمة، الصمت كان هناك أولاً، مثل المرة السابقة، لكنه هذه المرة كان يعرف أن في الطرف الآخر روحا تتنفس.. لم تكن المكالمة عادية، لم تكن صوتا فقط، بل حضورا رماديّا يتسلل في المسافة بين الوحدة والنسيان، لم يكن الحديث هو ما شدّه، بل تلك الطريقة التي يسري فيها الصمت بين الكلمات، كما لو أن الآخر لا يريد شيئا سوى أن يوجد.. فقط أن يوجد، بصوتٍ لا يطلب، لا يشرح، لا يقتحم.. في داخله، تحرك شيء، لم يكن دفئا، ولا حنينا، بل تلك الرعشة الخفيفة التي تسبق المطر، أو الذكرى، أو الحنين الذي لا يريد الاعتراف باسمه، لم يفهم تماما، لكنه لم يرفضه، تركه يمر، كما يمر الهواء في غرفة أُغلقت طويلا، فقد اعتاد أن تكون وحدته محكمة، كقلعة مهجورة لا تزورها سوى الأشباح، لكن الآن، ثمة طيف غريب يمشي على أطراف الحروف، يشارك الصمت، لا يفرض نفسه، ولا ينسحب، كأنه ظلّ بعيد، لا يريد الاقتراب، لكنه لا يستطيع الرحيل.. وعلى غير عادته، لم يغلق الهاتف فور انتهاء المكالمة، بقي يحدّق فيه، كمن يلمس أثرا لا يُرى، وفي صدره، كانت الصخرة القديمة تبدي تشقّقا صغيرا، لا يُلاحظ.. إلا لمن عاش فيها طويلا.

مرت ليالٍ عدة، صار صوتها خلالها طقسا يوميّا، كأن روحه اعتادت الانتظار دون أن تعترف، وكأن الزمن، المتوقف في غرفته منذ سنين، بدأ يتحرك على وقع كلماتها البسيطة... لا تسأل كثيرا، لا تبوح بما يفوق حاجتها، لكنها تترك في حديثها فراغات ذكية، كأنها تدعوه لاكتشافها دون أن تعطيه خريطة.

- "أخشى الاقتراب كثيراً." اعترفت له بعد أيام قليلة من المحادثات الطويلة، "فالقرب يكشف العيوب، والكشف يجلب الخذلان."

- "وأنا أخشى أن أمنح ثقتي مرة أخرى،" أجاب بصدق، "لكنني أجد نفسي أتجاوز هذا الخوف معك".

في لحظة لم يستطع تفسيرها، استنشق عبير أملٍ دفين، شمم روحه تنبعث من جديد، كانت لحظة انفجار داخلي، حين استشعر أن روحه تأخذ نفساً عميقاً بعد خنق طويل، لم يكن هذا الاستنشاق مجرّد شعور عابر، بل كانت ثورة صامتة في داخله، تخرج روحه من ظلال السكون لتعلن انتصارها على كل ما كبلها، شمم الروح لم يكن مجرد شعور، بل تحول إلى قوة تمنحه القدرة على الوقوف مجدداً في وجه الألم، لينسجا معاً حلماً، رسما تفاصيله بكلمات متبادلة في منتصف الليل، وخططا لمستقبل كأنه قصيدة من خيال، كان يحكي لها عن نفسه وكأنه يكتشفها للمرة الأولى، ويستمع إليها كما يستمع الظمآن لصوت الماء، فتسللا إلى الحلم كطفلين يكتشفان مدينة مهجورة، بنيا عالما لا تُطال خرائطه، تحدّثا كما لو أنهما أرواح تلاقت قبل أن تُخلق الأجساد، استحضرا ماضيهما كمن يُحرق آخر رسائل الأسى على ضوء شمعة، حكى لها كيف خانته تلك المرأة ذات الذاكرة الحادة، وكيف أمسك خيط العشق فقط ليخنقه لاحقا بيده، وأقسمت هي، ببراءة ترتعش، أن لا شيء سيعكر صوتيهما، لا غيرة، لا ظنون، لا أشباح..

في ليلة موشومة بالثقة، فتح لها صندوق ذكرياته المؤلمة، وأفرغ فيه الخيانة التي غيّرت مسار قلبه، لا حياته فقط، حكى كل التفاصيل، كيف وثق بلا حدود، وكيف سقط من علوِّ ثقته تلك ليرتطم بأرض الواقع القاسي:

- "لقد تخلصت منها تماماً،" أكد لها، "ولم يعد لها أي وجود في حياتي."

- "أفهم، ولن أتأثر بهذا." أجابت بثقة، "الماضي ماضٍ."

لكن ما لم يدركه أن قصته أشعلت شيئاً في داخلها كان يبحث عن ذريعة، وأيقظت في داخلها جرحاً لم يُسمّه أحد، أو لعله شكٌ خفيّ، فخلال الأسابيع التالية، بدأت الأسئلة تزداد، وصارت التلميحات أكثر وضوحاً:

- "هل ما زلت تفكر فيها أحياناً؟" سألته ذات مرة بنبرة تحاول إخفاء ما وراءها.

- "لا، كيف أفكر فيها وأنت ملء روحي وخيالي؟"

لكن الغيرة من شبح امرأة لم تعرفها قط بدأت تستولي عليها، مرة بعد أخرى، كانت تعود للحديث عن تلك المرأة، حتى صارت وكأنها حاضرة معهما في كل مكالمة، تسللت كلماتها للومه، وأحياناً تجرحه:

- "يبدو أنك لم تتخلص منها كما تدعي، ربما ما زلت تقارن."

- "كيف يمكنني أن أثق بأنك لن تعود إليها؟"

حاول أن يشرح، أن يبرهن، أن يؤكد، لكن الشك كان يزداد مع كل محاولة للإثبات، تحمل الكثير، واستمر يغذي الحلم المشترك رغم التصدعات التي بدأت تظهر فيه، كالغيرة، تلك الندبة الأنثوية التي لا تعترف بالمنطق، وتُراكم الألم على صمتٍ قديم، حيث بدأت تزحف، ببطء، كأنها لعنة لا صوت لها، أسئلتها لم تعد حنونة، كانت تنقب في رمادٍ برد منذ زمن، وتصرخ: “ألم تُطفئه بعد؟”

- "كيف يُطفئ ما لم يعد له لهب؟ كيف يُبرر للريح أنه لم يعد يملك جناحين؟"

تحملها.. كمن يتحمل موجا يُقبّل صخره ثم يعود، تحملها وهو يظن أن الحب يُغفر، أن الخوف الأنثوي يمكن أن يُحتوى، أن الألم قد يُعاد تشكيله أغنية، حتى حلت تلك الليلة العاصفة، حيث انفجر كل شيء، اتهمته بصراحة: "أنت ما زلت على اتصال بها، أليس كذلك؟"

حين سمع منها التهمة الأخيرة، تلك الطعنة التي لا يسبقها إنذار، عرف أن شيئا ما انكسر، ليس في قلبه، بل في ذلك العالم الورقيّ الذي بنياه معا:

- "هذا محض خيال." أجاب بإرهاق، "لقد انتهى كل شيء منذ زمن بعيد."

- "أرى في كلماتك ظلها، وأسمع في صوتك نبرة مختلفة عندما تنفي."

استمر الجدال حتى ساعات طويلة، وعندما وضع الهاتف أخيراً، أدرك أنه كان يعيش وهماً جديداً، ببطء، بدأت الحقيقة تتكشف أمامه، حلقة تلو الأخرى، حيث لم تكن تغار، لم تكن تتألم من امرأة لم تعد تسكنه… كانت تهدم، فقط، تهدم لسبب لم يبلغه، لم يعرفه، وربما لن يعرفه أبدا.. كانت تبحث عن مخرج، عن سبب للانسحاب، وكانت قصة الماضي فرصتها المثالية.. في صباح اليوم التالي، أرسلت رسالة قصيرة: "أظن أنك تحتاج للوقت لتنسى الماضي تماماً."

رحلت، أو تلاشت، أو انحلّت في الفراغ كأنها نوتة أخيرة في سمفونية لا جمهور لها، ولم يبكِ، بل وقف على حافة ذاته، ينظر إلى اللاشيء، ويهمس لصوته الداخلي: "كم مرة يجب أن أُولد من رمادي؟ وكم شمما للروح يحتمل القلب قبل أن يصبح حجراً؟"

أدرك حينها أن الشبح الحقيقي لم يكن في ماضيه بل في الصورة التي رسمتها هي لذلك الماضي، صورة استخدمتها كسلاح وكذريعة، ليقف الآن أمام النافذة، يراقب المطر يغسل الشوارع، في يده ورقة صغيرة عليها كلمات كان قد كتبها لها ولم يرسلها أبداً، يبتسم بسخرية هادئة من سذاجته، ثم يمزق الورقة إلى قطع صغيرة ويتركها تتطاير مع الريح، فهذه المرة، لم يقسم على شيء، فقط أغلق النافذة بهدوء، وترك للصمت أن يملأ المكان، ربما لم يكن الدرس الحقيقي في اجتناب الحب، بل في توقيت الانسحاب، أن تعرف متى تُطفئ الشمعة، ومتى تعترف أن النسمة كانت وهما.. في معرفة متى تكون رائحة الروح حقيقية، ومتى تكون مجرد سراب، ففي المكان الذي انتهت فيه الحكاية، لم يبقَ شيء سوى صدى صوتٍ يشبه نسمة، عبر هاتفٍ لم يعد يرن.

***

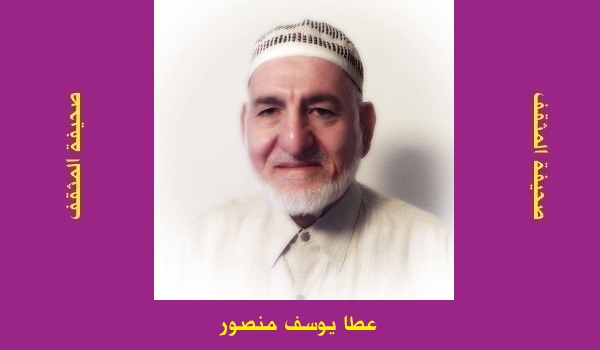

جليل إبراهيم المندلاوي