قراءات نقدية

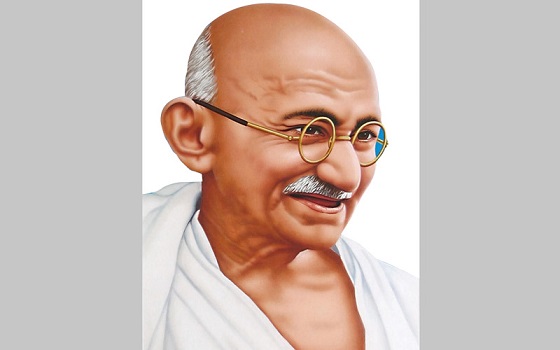

عماد خالد رحمة: قراءة نقدية تحليلية شاملة لقصيدة "بثوب صلاتها المطرّز بالدعاء"

للشاعر والناثر خلدون رحمة

١. مقدمة منهجية وسياقية: هذا النص يقف على تقاطع السيرة والرمز، بين النثر الشعري والتأمل الرمزي؛ هو نصٌّ قَدِمَ كزيارةٍ رؤيويةٍ لذاتٍ تائهةٍ تلتقي بمظهرٍ مؤنَّثٍ يحمل الوظائف الميتافيزيقيّة والوجدانية (الأم/القدّيسة/المرأة-المرآة). سأتعامل مع النص بوصفه بنية مفتوحة للمعنى: كل صورةٍ فيه ليست وصفًا فحسب، بل عقدةٌ دلاليةٌ تقود إلى نظام إشارات متداخل يفضي إلى رؤى نفسية وروحية واجتماعية. سأستند إلى مبادئ الهيرمينوطيقا (الدوران بين الجزء والكل)، وإلى سيميائيات غريماس لاستخراج المحاور الدرامية للأدوار، وإلى منهجية الأسلوب والرمز لفك طبقات اللغة.

٢. قراءة هيرمينوطيقية تأويلية (المعنى الظاهر والباطن):

النص يبدأ بلقطةٍ مركزيّة: المرأة — «بثوب صلاتها المطرّز بالدعاء» — تدخل الغرفة. هذه الولوجية ليست مجرد حدثٍ سرديّ؛ هي تفعيل لمشهد الفداء/الشفاء. على مستوى الظاهر، نقرأ وصفًا حميميًا: الضحكة، المرايا، الأصابع، العيون، الحكمة، الرهافة، العطر... إلخ. أما على مستوى الباطن، فالمرآة / العين / الثوب / الصلاة / الدعاء تعمل كرموزٍ للشفاء الروحي، للعودة إلى الذات، ولإعادة بناء «الطفل الغامض» في الروح.

الحضور الأنثوي هنا يملك وظيفة نبويّة/قابلة: يوقظ القوة الحياتية، يكسر «جبل الحزن»، يضيء «غابات العزلة»، يملأ «الركن الداخلي» بنورٍ وعطرٍ وحنان. النتيجة: خلخلةُ حالة الجمود الوجوديّ، وبلورة إمكانية الحياة (القهوة تُغلى بـ«نار القلب»). لكن المفاجأة البؤسْتية: الغياب المفارق — يبقى «ثوب الصلاة» معلّقًا على كتف الغربة. هذه الخاتمة تُعيد النصّ إلى مربع الحزن: الوجودُ لا يحصل على التثبيت، والزيارة تتحوّل رمزيًا إلى أثرٍ (ثوب) لا أكثر.

التحوّل من حضور ملموس إلى أثرٍ يذكّر بمآلات الأسطورة: الوعدُ الوجوديّ لا يستقرّ، والرغبة تتحوّل إلى أثرٍ ميتافيزيقيّ — أي إلى دوامٍ رمزيّ يربط بين الحياة والموت، بين الوعد والافتقاد.

٣. تحليل أسلوبي ورمزيات اللغة:

1. الصور الحسية: النص غنيّ بالصور السمعية والبصرية والشمّية واللمسية — «ضحكتها الدافئة»، «امتلاء الفم بالحليب»، «أصابعها إذ يكون المرمر طريًا»، «رائحة عطرها السريّ» — تخلق جوًّا من الحميمية الحسية التي تُقوّي مصداقية التجربة الرؤيوية. الحواس تتحوّل هنا إلى أدوات تأويل: الحليب رمز التغذية/الأمومة، المرمر الطريّ رمز اللطف في ما يبدو صلبًا، العطر رمز الذاكرة والخصوصية.

2. التراكيب المغايرة: اقتحام النصّ للجمل المفتوحة والتورية السردية («دخلتْ غرفتي. / هل أنا حيّ لأصدّق ما أرى؟») يساوي بين اليقظة والحلم، بين الواقعي والأسطوري.

3. الاستعارة المركّبة: «تصدّعَ جبل حزني»، «أضاءت غابات عزلتي» — الاستعارات تضخّم الحالة النفسية إلى مقاييس كونية، فتحوّل الخصوصيّ إلى عامّ، ما يجعل من تجربة الراوي تمثيلاً وجودياً.

4. التضمين الطقوسي: «بثوب صلاتها المطرّز بالدعاء» — ثوب الصلاة هنا ليس مجرد لباس؛ هو طقس يلبس العالم ويفسحه. الربط بين الثوب والدعاء يضع الرحم/المرأة/القداسة في نفس خانة الأداء الديني.

5. لغة القرب والبعد: النص متذبذب بين القرب الحميمي (جلست أمامي) والغياب النهائي (لم أجدها، لم أجد إلا ثوب صلاتها). هذه القطيعة الأسلوبية تُظهر ثيمة الفقد وعدم التثبت.

٤. تطبيق نموذج غريماس: محاور الأدوار السيميائية

طبقًا لنموذج أكتانتي لغريماس، يمكن قراءة الفعل السردي كما يلي:

١- الفاعل: الراوي/الذات المتألمة (المختبر/المنتظر).

٢- المرسل: النص يقدّم المرأة كبعث/رسالة؛ يمكن أيضاً اعتبار «القدر» أو «النداء الروحي» مرسلاً.

٣- الهدف / الشيء المطلوب: استعادة الحياة/الشفاء/الانسجام النفسي.

٤- المتلقي: الراوي/الذات (يتلقى الشفاء/الحضور).

٥-المساعد: ثوب الصلاة، عطرها، ضحكتها، دفء فم الحليب، الحكمة— جميعها وسائط تمكّن الهدف.

٦- المعارض: الحزن، العزلة، الغربة، «جبل حزني»، فقد التثبيت؛ وفي الدرجة الوجودية: الموت/العدم كقوة مضادة.

بهذه القراءة يظهر النص كحكاية نزاع: إرسالٌ — وصولٌ — تذوّق/تحقق — اختفاء/فشل. الخاتمة تجعل من الثوب علامةٍ بديلة عن حضور مُثَبَّت، وتحوّل الهدف (الانعتاق) إلى غيابٍ رمزيّ.

٥. تفكيك مفردات مفتاحية وتأويلها:

«بثوب صلاتها المطرّز بالدعاء»: مركّب رمزيّ: الثوب = الهوية الظاهرة والوقائية؛ الصلاة = فعلُ ربط/توسّل؛ المطرّز بالدعاء = عمل ينقش الحميمية الدينية على المظهر. هنا المرأة ليست فقط امرأة؛ هي طقس/وسيلة ارتداد إلى المعنى.

«امتلاء الفم بالحليب»: استعارة أمومية، رمز التغذية الأولى، والبراءة، والأصل. الحليب إشارة إلى الأصل الطفوليّ وإمكانية التجدد.

«مراياها العميقة حيث أراني بكلّ أبعادي»: المرآة تعكس تعدد الأناّهات — الذات المُجزأة تُرى بكامل أبعادها. المرآة هنا مرجعٌ للهوية الشفافة والاعتراف المتبادل.

«أصابعها إذ يكون المرمر طريًا»: تناقض لافت: المرمر مادة صلبة، لكن طراوته هنا رمزية لقوة ناعمة قادرة على جعل الحجر لينًا — رمز لاختراق الحواجز.

«برزخٍ يفصلني عن العالم»: البرزخ فضاء حائل بين عالمين؛ عيونها تنقل إلى معبرٍ شبه متصوفٍ، إنها نافذة إلى عالمٍ داخليٍّ خاص.

«نار قلبي» (لغلي القهوة): القلب كمحرِكٍ حميميّ للطاقة؛ تغلي القهوة على نار القلب تعبير مجازي عن التحضير الحيوي الذي يُقدَّم كضيافة روحية.

«ثوب صلاتها مُعلّقًا على كتف غربتي»: الغربة هنا حاملةٌ للأثر؛ الثوب كدليل على الحضور والغياب في آنٍ معًا. الكتف مكان حمل الحزن والغربة؛ الثوب عليه علامة فشل التثبيت.

٦. قراءة نفسية: الأنماط الأرشيفية واللاوعي الجمعي

1. الأنيمة اليونغية: الظهور الأنثوي في النص يجسد مفهوم الأنيمة (النموذج الأصلي للأنثى) لدى يونغ:

صورةُ المرأة-المرشدة/الأمّ/الشفائية التي تُكمّل الذات الممزّقة للراوي (الذكر الداخلي). النص يوفِّر لقاءً تآمليًا مع «العنصر الأنثوي» الذي يعيد التوازن النفسي.

2. المخطط الطفلي المُطمر: «انهِض الطفل الغامض في روحي» يُبين وجود ذاكرة طفولية محفوظة تحتاج إلى إيقاظ. الحضور يُفجر استجابة رجعية إلى حالة أصولية للتغذية/الأمان.

3. الافتقاد والحنين كآليات دفاعية: غياب المرأة في الخاتمة يمكن قراءته كأمرٍ رمزيّ يرمز إلى التجربة الخيالية التي تنقضّ أمام قسوة الواقع؛ هذا حركة دفاعية من نوع التخييل الذي يواجه الافتقاد الفعلي.

4. الشق المرضي للغة: «احترقت شجرة الكلام في حنجرتي» — صورة نفسية لشلل القدرة على التعبير أمام حضورٍ مهيب؛ الدلالة هي العجز التعبيري الذي يعكس مشاعر التوجّس والذوبان في الحضور.

٧. البعد الديني والرمزي: الصلاة والدعاء كآليات فاعلة

الصلاة والدعاء في النص ليستا طقوسًا شكلانية، بل أدوات فعّالة لإنتاج معنى وجودي: «ثوب الصلاة المطرّز بالدعاء» رمز الاتّصال بالقدسيّ، ويدلّ على أن الشفاء هنا مجهّزٌ بلغة الطقس. الإحالة إلى «برزخ» تؤكد وجود خلفية تصوفية أو قراءات إسلامية للحدّ بين العالمين. يمكن هنا استحضار مفاهيم ابن عربي حول «الانسان الكامل» والموضع الذي فيه تتلاقى الأضداد. النص يتعامل مع الدين كقوّة تأويلية عملية، لا كمجرد إطار أخلاقي.

٨. المقارنة بين المستويات: انفعالي، تخييلي، عضوي، لغوي

أ. المستوى الانفعالي:

النص يشتغل بقوة على الانفعال: ترنّحات القلق تُقابَل بفيض الحبّ والحنان. هناك توتّر مستمر بين أمواج السعادة المؤقتة وهزيمة الغياب؛ القارئ يعيش موجات الأمل ثم الصدمة الختامية. موسيقى النص الانفعالية عالية—الموروث الأمومي يُطلق طاقة أملية قوية ثم يختم بخيبة عميقة.

ب. المستوى التخييلي (التخييل):

الصور الخيالية (غابات العزلة، أطفال داخليين، برزخ) تنحت فضاءً شبه ميثولوجيّاً، يجعل من اللقاء مشهداً أسطورياً أكثر من كونه حدثًا يوميًّا. النص يعمل كحكايةٍ رمزية تُغني ذاكرة القارئ بالتخييل.

ج. المستوى العضوي (الحسي/الجسدي):

اللمسات الجسدية والتفاصيل الحسية (الفم، المرمر، العطر، القهوة) تجعل التجربة عضوية، قابلة للشعور الجسديّ، فتلتقي الرغبة الروحية والرغبة الجسدية في واجهة واحدة. هذا الانصهار يعطي النص بعدًا إنسانياً حيًا ــ لا فحسب تأمليًّا.

د. المستوى اللغوي:

اللغة مركّبة بين البسيطة والمدهشة: مفردات يومية (قهوة، فنجان) تتداخل مع مفردات عالية الرمزية (برزخ، ثوب الصلاة). التناوب بين الجمل القصيرة والمقطعات الوصفية الطويلة يكسب النص إيقاعًا موسيقيًا متغيّرًا. الأسلوب يميل إلى البلاغة المتحرّرة من القوالب التقليدية، ويستثمر التكرار الرمزي لخلق وحدة نصية.

٩. البعد الوطني/الثقافي والاجتماعي:

النص يستدعي عناصر ثقافية عربية ملموسة: القهوة كطقس ضيافة وكمؤشر للحوار والحميمية، الصلاة والدعاء كمظاهر دينية يومية، والزيارة المنزلية كفضاء اجتماعي عربي مختصّ. غياب المرأة وتحويل حضورها إلى «ثوب» على كتف «الغربة» يحمل دلالة على تجربة النازح/المغترب: الحضور الروحي لا يواكِب الحضور الاجتماعي، وتتحول العلاقات الحميمة إلى أثرٍ ثقافي يُحمل على الاستلاب والغربة. بهذا المعنى، النص يُحيل أيضًا إلى معانٍ وطنية: كيف يظلُّ الحنين والطقوس والرموز الدينية منقوشةً على أجساد المغتربين/المنفيين كعلامات لا تُمحى، بينما يغادر الناس الحقيقيون أو يعودون ناقصين.

١٠. محاور إضافية للتدقيق السيميائي (اقتراح عمليّ بتحليل غريماس تفصيليّ)

هنا يمكننا استخراج شبكة سيميائية كاملة من خلال:

1. ترشيح كلّ العلامات الدلالية الأساسية (ثوب/صلاة/دعاء/قهوة/مرآة/برزخ/المَرْمر/عطر/طفل).

2. بناء مصفوفة علاقات معنوية (تشابك علامات ــ مؤشرات ــ دلائل).

3. تطبيق مخطط الأفعال: إرسال/تلقي/مساعدة/مواجهة/غلبة.

4. استخراج «المنحى السردي»: اللقاء ــ الفتح ــ الإحياء ــ الاختفاء ــ الأثر.

هذا سيكشف عن مستوياتٍ إضافية: كيف تتقاطع العلامات لتشكّل «أيقونة الشفاء الفاشل»؟ كيف يُنتَج الشعور بالحنين كمرجع سيميائي مركزي؟

١١. قراءة مقارنة: النص على المستويات الأربعة مقابل نصوص عربية أخرى

عند مقارنته بنصوص تعالج اللقاء الإلهي أو حضور الأنوثة كمبدأ شِفائيّ (مثلاً نصوص نزار قباني الوجدانية/نصوص تصوّف ابن عربي الشعرية)، يميّز نص خلدون رحمة توفّره على تمازجٍ واضح بين الحميميّة الجسدية والطقس الديني. بخلاف الإقرار الحِلميّ في بعض نصوص الحبّ الحديثة، هذا النص يضفي على اللقاء طابعاً تقدّسياً ــ فالثوب والصلاة والدعاء عناصرٌ تعبّر عن علاقة مع الله والآخر في آنٍ واحد.

١٢. استنتاجات عامة ومقترحات نقدية:

1. النص يعمل بنجاح على خلق محوّل رمزيّ: من حضورٍ حيّ إلى أثرٍ رمزيّ (ثوب). هذه الحركة تراكمية وتنتج تأثيراً وجدانياً قوياً.

2. الازدواج الحسي-الروحي هو من أبرز مكاسب النص: يجمع بين اللمس والعطر والمرآة والمقدّس، ما يمنحه عمقاً متعدد المستويات.

3. الاختفاء النهائي (غياب المرأة) يعيد النص إلى ساحة السؤال: هل اللقاء كان فعلاً أمّ رؤيا؟ هذا البُعد الإشكالي يثري النص ويترك القارئ في حالة تأملٍ مفتوحة.

4. منهجية غريماس مفيدة للغاية لتفكيك محور «الرسول/المرسل/الهدف» في النص؛ أوصي بتطبيق مصفوفيّة تفصيلية لاستخراج كلّ تحولٍ وظيفيّ لعلامة رمزية.

5. القراءة النفسية (يونغ، فرويد، فروم) تضيء على آليات الاحتياج الأنثوي-الذكوري، وتظهر أن النص بَنَى مخزوناً من الصور الأرشيفية القادرة على إيقاظ اللاوعي الطفوليّ.

١٣. خاتمة فلسفية/نقدية مختصرة:

«بثوب صلاتها المطرّز بالدعاء» نصٌّ يقوم عند الحدود بين الحلم واليقظة، بين الطقس والحميمية، بين الرجاء والافتقاد. هو نصٌّ يشتغل كمشهدٍ طقسيّ لإعادة بناء الذات، ويعرض قلقاً وجوديّاً يتجلّى في تكرار الفقدان؛ يبقى الثوب كعلامةٍ شاهدةٍ على إمكان الشفاء ومرثيةٍ على عدمه. إن النص يعلّمنا أن اللقاءات الأهمّ ليست تلك التي تُثبت الوجود، بل تلك التي تترك أثرًا يُعيد تشكيل الذاكرة — حتى وإن كان هذا الأثر مجرد ثوبٍ معلّقٍ على كتف الغربة.

***

بقلم: عماد خالد رحمة - برلين

.....................

بثوب صلاتها المطرّز بالدعاء

بثوب صلاتها المطرّز بالدعاء، بضحكتها الدافئة كامتلاء الفم بالحليب، بمراياها العميقة حيث أراني بكلّ أبعادي، بأصابعها إذ يكون المرمر طرياً، بعينيها الخالدتين اللتين تفضيان إلى برزخٍ يفصلني عن العالم، بحكمة صبرها ورهافة حسّها وبراعة حدسها، بلحمها ودمها، بكلّ ما فيها ………

دخلتْ غرفتي .

هل أنا حيّ لأصدّق ما أرى ؟

دخلتْ عليّ بفرحٍ هادئٍ فتصدّعَ جبل حزني، أضاءت غابات عزلتي بنور يشعشع من أقمار محيّاها، غطّت المكان بحرير حنانها، صبّت روحها في صدري فاندهش الطفل الغامض في روحي، خطفتني برائحة عطرها السريّ الطالع من مشيتها الملائكيّة .

التبسَ عليّ صحوي، شككتُ بجسدي أتحسّسُهُ، غرقت حواسي ببحر الجنون .

جلستْ أمامي على الكنبى وقالت بصوت الحبّ:

- صباح الخير يا أمّي

صرخت من جوفي:

- صباح الحياة يا أمّي

همستْ:

- أشتهي فنجان قهوة من يدكَ

ارتبكتُ جداً حتى احترقت شجرة الكلام في حنجرتي، فأوحيتُ لها بلغةِ العينِ الدامعةِ:

- سأغلي القهوة على نار قلبي .

وضعتُ الركوة وعدتُ مُسرعاً نحوها …

لم أجدها

لم أجد إلا ثوب صلاتها مُعلّقاً على كتِفِ غربتي .