قراءات نقدية

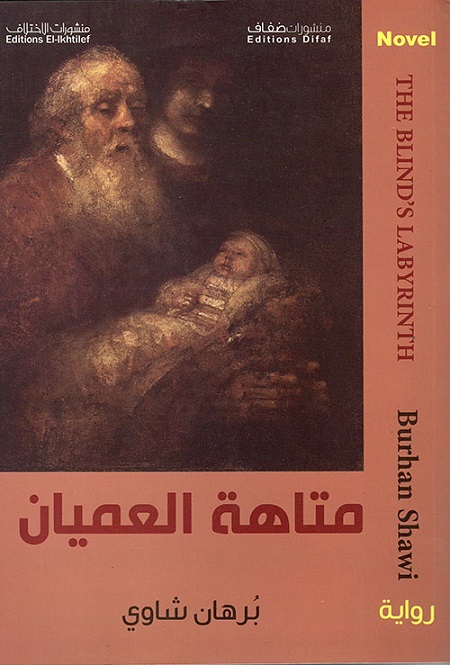

وليد الأسطل: متاهة العميان.. قراءة في الظلال والسلطة والوعي

في "متاهة العميان" للدكتور برهان شاوي لا نجد عالَمًا روائيا يمكن القبض عليه بسهولة، ولا سردا يطمئن إلى يقين واحد، إنما نجد كتابة تتحرّك على حافة الفلسفة والشهادة والهلوسة والأسطورة، كتابةً تجعل القارئ شريكا في التيه بدل أن تمنحه خريطة جاهزة. ليست هذه الرواية بناء متماسكا بالمعنى الكلاسيكي، ولا حكاية يمكن تلخيصها في سطرين على طريقة الرواية الواقعية عند بلزاك أو تولستوي، إنما هي أقرب إلى ما كان يطمح إليه كافكا في المحاكمة أو بورخيس في متاهاته النصّية: عالمٌ ينكشف كلما ازددنا ضياعا فيه. منذ السطور الأولى، يشعر القارئ أنه لا يسير في طريق مستقيم، لكنّه يتحرّك في فضاء دائريّ يذكّرنا بمتاهات أخيرون، أو بسلالم إسشر التي تصعد وتهبط في آن واحد. ليست المتاهة فضاء جغرافيا يُحدَّد بالخرائط أو بالجدران، إنما بنية للوعي وشبكة غير مرئية من العتمات التي تحكم حركة الإنسان داخل التاريخ والسياسة والجسد واللغة. أمّا "العميان" فليسوا مجرد شخصيات محرومة من الرؤية، لكن كائنات محكومة بعماءٍ مركّب يشبه ما حلّله غي ديبور في كتابه مجتمع الفرجة، حيث يعيش البشر داخل عالم من الصور والتمثيلات التي تحلّ محل الواقع وتُنتِج طاعةً غير مباشرة، مع فارقٍ جوهريّ: في رواية شاوي، هذا “العالم الفرَجوي” ليس فقط ثقافيا، وإنما سياسيا وجنسيا ولاهوتيا. كما أن الرواية تؤسس لاقتصاد رمزيّ كامل للضوء والظلام: ليس كل من يملك عيونا مُبصرا، وليس كل من يعيش في العتمة أعمى. ليس الضوء هنا حقيقة محايدة، إنما امتياز تُديره السلطة، تمامًا كما بيّن فوكو أن المعرفة مرتبطة دائما بعلاقات القوة. يمكن قراءة المتاهة بوصفها فضاءً تتحكّم فيه “هندسة الإضاءة”: من يُسمح له بالرؤية، ومن يُجبَر على العمى، ومن يُقدَّم كمرشد كاذب، ومن يُدفَع إلى الظلّ بوصفه خطِرًا أو مُدنَّسًا. بهذا المعنى، العمى ليس نقصا بيولوجيا إنما تقنية حكم.

حين تعود الرواية إلى أسماء التأسيس -آدم، حواء، هابيل- فإنها لا تفعل ذلك بوصفه استدعاءً دينيا تقليديا، ولا بوصفه تكرارا لما قاله الكتاب المقدس، وإنما بوصفه تفكيكا لأسطورة الأصل على طريقة نيتشه في جينيالوجيا الأخلاق. لا تُفهم الخطيئة هنا كحادث أخلاقي فردي، وإنما كآلية تاريخية لتبرير السلطة والعنف والتراتبية، تماما كما بيّن نيتشه أن الأخلاق ليست جوهرا أزليا وإنما نتاج صراعات القوة. ليس آدم الأب الأول بقدر ما هو صورة للإنسان الذي يبرّر امتلاكه للعالم، وليست حواء "سبب السقوط" بقدر ما هي جسدٌ تمّت شيطنته عبر قرون من الخطاب الذكوري، من أوغسطين إلى فقهاء العصور الوسطى، ثم إلى الحداثة الأبوية التي حلّلها فوكو في تاريخ الجنسانية. لا يذكّرنا هابيل، الطفل الغائب/الحاضر، بقصة القتل الأولى فقط، وإنما بضحايا التاريخ الذين لا يُسمَع صوتهم، أولئك الذين تحدّث عنهم والتر بنيامين حين قال إن التاريخ الرسمي يُكتب دائما بدم المنتصرين. تتحرّك الشخصيات في الرواية كما لو أنها تعيش داخل حلمٍ ثقيل قريب من عوالم هيرمان هِسّه في ذئب البراري ودميان: تحمل كلّ شخصية سؤالا أخلاقيا لا يمكن حسمه. ليست حواء مجرد امرأة محاصرة، لكن مرآة لسؤال أقدم من الرواية نفسها: هل الجسد ملكٌ للذات أم ملكٌ للنظام؟ هل يمكن أن تكون الرغبة فعل حرية أم أنها دائما مُراقَبة ومُؤطَّرة؟ هنا تقترب الرواية من التحليلات النسوية التي ترى أن الأنوثة نتاج تشكيل اجتماعي وتاريخي، كما نجدها عند جوديث بتلر في نقدها لفكرة "الطبيعي" في الجندر، لكنها تتجاوز ذلك حين تُظهر أن هذا "الصنع" لا يتم فقط عبر المجتمع، وإنما عبر الدين والسياسة واللغة والأسطورة معًا.

تتحرّك الشخصيات في الرواية كما لو أنها تعيش داخل حلمٍ ثقيل قريب من عوالم هيرمان هِسّه في ذئب البراري ودميان: تحمل كلّ شخصية سؤالا أخلاقيا لا يمكن حسمه. ليست حواء مجرد امرأة محاصرة، لكن مرآة لسؤال أقدم من الرواية نفسها: هل الجسد ملكٌ للذات أم ملكٌ للنظام؟ هل يمكن أن تكون الرغبة فعل حرية أم أنها دائما مُراقَبة ومُؤطَّرة؟ هنا تقترب الرواية من التحليلات النسوية التي ترى أن الأنوثة نتاج تشكيل اجتماعي وتاريخي، كما نجدها عند جوديث بتلر في نقدها لفكرة "الطبيعي" في الجندر، لكنها تتجاوز ذلك حين تُظهر أن هذا "الصنع" لا يتم فقط عبر المجتمع، وإنما عبر الدين والسياسة واللغة والأسطورة معًا.

ليست اللغة في متاهة العميان وسيلة شفافة لنقل المعنى، إنما طبقة إضافية من المتاهة. تتكسر الجمل أحيانا، تتراكم الصور، تتداخل الأصوات، كما لو أننا داخل تيار وعي قريب من فرجينيا وولف أو وليم فوكنر، لكن مع ثقلٍ وجودي أقرب إلى مسرح العبث عند أوجين يونسكو. هل الكلمات هنا تكشف أم تُضلّل؟ هل يمكن للغة أن تقول الحقيقة أم أنها محكوم عليها دائما بأن تخونها؟ هذا سؤال هايدغري بامتياز: ليست اللغة أداة الإنسان، إنما بيت الوجود، لكن أي وجود؟ وجودٌ مُراقَب، مُشوَّه، مُتلاعبٌ به من السلطة كما بيّن فوكو في تحليله لعلاقة المعرفة بالقوة. إلى جانب ذلك، لا يمكن تجاهل البُعد الميتاسردي في الرواية: الراوي نفسه يبدو ككائن يتلمّس طريقه في العتمة، لا يمتلك رؤية بانورامية للأحداث، لكنّه شاهدٌ قلق، يتقدّم بتردّد، يتراجع، يشكّ، ويعيد النظر. بهذا المعنى، لا نقرأ متاهة فحسب، وإنما نصبح داخل سردٍ متاهويّ يتقاطع مع ما اقترحه بول ريكور حول "الهوية السردية"، حيث الذات لا تُروى بوصفها جوهرا ثابتا، وإنما بوصفها مسارا متشظّيا. ليس الراوي هنا سلطة معرفية، وإنما شاهدٌ قلق، أقرب إلى راوٍ بورخيسيّ يدرك أن كل حكاية تُنتج متاهتها الخاصة.

لا يجري الزمن في الرواية إلى الأمام كما في الرواية التقليدية، لكن يدور حول نفسه، يعود، يتشظّى، يتراكب. ليس الماضي خلفنا، إنما يسكننا كما في فلسفة بيرغسون عن الذاكرة، حيث لا تختفي اللحظة وإنما تتكدّس في طبقات الوعي. تبدو الشخصيات أحيانا كما لو أنها تعيش داخل "زمن معطّل" يشبه ما وصفه بنديكت أندرسون حين تحدّث عن الزمن القومي المتخيّل، لكن هنا الزمن ليس قوميًّا وإنما متاهويًّا: زمنٌ بلا وعدٍ بالخلاص، بلا أفقٍ واضح، بلا "نهاية للتاريخ" على طريقة فوكوياما، وإنما زمنٌ دائريّ أقرب إلى رؤية نيتشه عن العود الأبدي.

فكرة الغيبة -غياب هابيل- تجعل الرواية تتقاطع مع تقاليد لاهوتية وفلسفية عميقة. يذكّرنا الغائب بالمسيح الغائب في اللاهوت المسيحي، وبالإمام الغائب في الفكر الشيعي، وبشخصية "المنتظَر" في مسرح العبث عموما. لكن الرواية تسأل بلا رحمة: ماذا لو كان انتظار الغائب نفسه جزءا من المتاهة؟ ماذا لو كان الوعد بالخلاص مجرد تقنية سلطة لإدامة الخضوع؟ هنا تتقاطع الرواية مع ماركس حين رأى الدين عزاءً للألم، ومع نيتشه حين أعلن "موت الإله"، ومع ليفيناس حين جعل من مسؤولية الإنسان تجاه الآخر أساسا للأخلاق بدل انتظار الخلاص السماوي.

سياسيًا، ليست المتاهة خلفية محايدة للأحداث، إنما هي شكل العالم نفسه في زمن العنف. الدولة، الأجهزة، الخطاب الديني المُسيّس، العائلة الأبوية، كلها تتضافر لتشكّل ما سمّاه ألتوسير "أجهزة الدولة الأيديولوجية". لا تُقمَع الشخصيات بالقوة المادية فقط، وإنما تُشكَّل عبر التعليم والخطاب والدين والعرف، كما حلّل فوكو في المراقبة والعقاب. ليس السجن هنا فقط مكانا، وإنما منطقا اجتماعيا، تماما كما عند ألدوس هكسلي في "عالم جديد شجاع"، حيث يصبح التحكم بالوعي أهم من التحكم بالجسد عبر التكييف لا عبر العنف المباشر.

الجسد في الرواية هو ساحة الصراع الأكبر، كما لو أننا داخل أطروحة معاصرة لميشيل فوكو ممزوجة بحساسية أدبية قريبة من مارغريت أتوود في حكاية الخادمة. الجسد الأنثوي مراقَب، مُقنَّن، مُؤوَّل، مُحمَّل بالعار والشرف والقداسة، لكنه أيضا موقع مقاومة صامتة. هل يمكن للجسد أن يتكلم حين تُصادَر اللغة؟ هل يمكن للرغبة أن تكون سياسية؟ هل يمكن للمتعة أن تكون فعل تمرّد؟ أسئلة تتردّد في الخلفية كما في أعمال باتاي أو لاكان، حيث الجسد ليس مجرد بيولوجيا وإنما عقدة من الرغبات والقوانين والرموز. غير أن ما يجعل تمثيل الجسد أكثر تعقيدا هو اقترانه بالصمت. لا يتكلّم الجسد في "متاهة العميان" عبر الرغبة أو الألم فقط، وإنما عبر ما لا يُقال.

ليس الصمت هنا فراغا، إنما خطابا بديلا، كما قال فيتغنشتاين: «ينبغي التزام الصمت عما لا يمكن الكلام عنه». لكن الرواية تعيد تأويل هذه العبارة وتقلب منطقها. يتكلّم الجسد بطرق مختلفة عما يُمنَع الكلام عنه: الندوب، الارتجاف، الانسحاب، التصلّب، كلها أشكال سردية صامتة تُذكّرنا بنقد سوزان سونتاغ لتحويل الألم إلى استعارة لغوية.

تجعلنا الأقنعة في الرواية نفكّر في جورج باتاي وفكره في ما يتجاوز الحدود الاجتماعية والأنساق المألوفة للحياة: الإنسان محكوم بأن يلعب أدوارا اجتماعية، لكنه يجد في مواجهاتٍ قصوى ما يكسر هذه الأدوار ويتجاوزها. ترتدي الشخصيات أقنعة الأخلاق، الدين، الطاعة، الرجولة، العفّة، لكنها ترتجف تحتها. هل القناع مجرد حاجز زائف يخفي ما في الداخل، أم أنه يحدد حدود الذات في العالم الاجتماعي؟ هل الحقيقة عريٌ أم خطرٌ مميت؟ الرواية لا تجيب، لكنها تضعنا في مواجهة هذا التوتر الذي يذكّرنا بأفكار باتاي حول تناقض الذات بين المألوف وما هو خارج حدودها الاجتماعية والتجريبية، حيث تتكشف القوة الحقيقية للوجود عندما تتجاوز الذات قواعدها المفروضة وتواجه ما هو غير متوقع.

حتى العنوان -متاهة العميان- يعمل بوصفه أطروحة فلسفية مكثّفة: تفترض المتاهة عادة وجود من يحاول الخروج منها، لكن ماذا يعني أن تكون المتاهة مأهولة أساسا بالعميان؟ هل تصبح المتاهة بلا مركز، بلا مخرج، بلا خريطة ممكنة؟ يوحي العنوان بأننا لسنا أمام فضاءٍ يمكن تجاوزه، وإنما أمام شرط وجودي للإنسان الحديث؛ فنحن لا نضيع لأن المتاهة معقّدة، وإنما لأننا ندخلها أصلا بلا رؤية.

كلّما توغّلنا في النص، ندرك أن المتاهة ليست فقط داخل الرواية، وإنما تمتدّ إلى القارئ نفسه. نحن أيضا نصبح عميانا لحظة القراءة: نبحث عن معنى نهائي فلا نجده، نطلب يقينا فيُفلت منا، نريد مخرجا فنكتشف أننا جزء من المتاهة. أكثر من ذلك، يتحوّل القارئ من باحث عن معنى إلى شاهد أخلاقي. لا يكفي أن نفهم المتاهة؛ نحن مدعوون لتحمّل مسؤولية ما نراه فيها، أو ما نعجز عن رؤيته. بهذا المعنى، تقترب القراءة هنا من أخلاقيات ليفيناس: مواجهة وجه الآخر (حتى وإن كان وجها أعمى) تفرض علينا التزاما لا يمكن الهروب منه. لا يسمح النص لنا بأن نكون محايدين؛ إمّا أن نشارك في المتاهة بوعي، أو نكون جزءا من عماها.

وأخيرا، لا توفر متاهة العميان خروجا واضحا من التيه ولا تطمئننا بنهاية كاثارسيّة على طريقة التراجيديا الأرسطية. تبقى المتاهة مفتوحة، لكنها ليست فقط قدرا قاتما؛ إنها أيضا دعوة للتفكير، للمساءلة، لرفض المسلّمات، وللتحديق في الظلام بدل الهروب منه. لا تريد الرواية قارئا مستريحا، وإنما قارئا قلقا على طريقة هانس جورج غادامر في التأويل الفلسفي: إن كان العالم مليئا بالغموض، فوعينا بهذا الغموض هو شكل من أشكال الحرية والمعرفة. هكذا تتحوّل القراءة إلى تجربة أخلاقية وفكرية وسياسية في آن واحد، مواجهة لا مع النص وحده، وإنما مع تاريخ من العتمات التي صنعناها وما زلنا نتحرّك داخلها، متاهةً بعد متاهة، وعمى بعد عمى، وسؤالًا بعد سؤال.

***

وليد الأسطل