حين بَلغتْ سنة (2023) العد العكسي في حياتها الفانية، اكتشفت ليلتها أن التاريخ ليس تعاقبا لعصور وأزمنة متتالية وبالدقة المتناهية، وإنما هو اقتراب لفهم ذات الشيء عند انفصال عن الماهية، وتعلم معرفة حدود التطابق والاختلاف. حقيقة، لم أَكنْ قَبْلها أعرف أن الزمن يتعاقب ويتطور من خلال الانتقال من حالة اللاتعيين إلى وضعية التعيين (تعريف الذات من خلال الآخر)، لم أكن أمتلك فكرة عن تلك الآليات العقلية لضبط ذاتي وهويتي وذاكرتي من شدة الخواء الذي احتواني في سنة (2023) نحو روح الامتلاء بقدوم عام (2024). وقفت عندها، على أن التطور في حركة عقارب الزمان يزدحم بدون تأن ولا توقف، أحسست بعدها أن الخواء في تفعيل بنية العقل، قد ُيلغي الماضي من ذاكرتي الضيقة بالتذكر، ومرات أخرى بالنسيان المُرْتَمي في التجريد.

لكن، تيقنت بدا، أن الاستسلام للعدمية الفكرية، قد يُمِيت الذات العارفة (الأنا)، فيما الامتلاء قد يحافظ في ذات الوقت على تعاقب تراث الأثر وتحركه من السكونية نحو التفاعل مع غياهب المستقبل، وقد يُنعش رمز التمثل (النسقية)، ويجعل أي موضوع ماثلا وحاضرا بقوة المنطق والعقل ويجابه ذات الهوية المنفردة، ويرسو عند طابع الوحدة المشتركة في الهوية الكلية لا الضمنية.

حين فكرت في نهاية سنة (2023)، عاينت أن الرجوع إلى الوراء يقودنا إلى ميدان أَهْمله فكر التخزين (الأنا الداخلي) حتى الآن من الاستذكار، وبقي استذكار النسيان هو المحارب الجدي للتذكر والبقاء. وقفت على رمزية بروز فجر الفكر (الحداثة البعدية)، الذي حتم لزوما نوعية منابر الاشتغال في المستقبل والحاضر، واستحضار الماضي، وليس بالرجوع إلى الوراء لاستذكار ذات متذكرة ومتفحمة بالمأساة، والعمل على إحياء وبعث الماضي (مهما كان)، ولكن لنشل الذاكرة من ذات التحجر، ونقد الذات المعرفية نحو فهم العولمة الكونية.

بحق الله، أننا نَضَعُ ذواتنا مرارا ضمن خندق ذهنية دوغمائية / متحجرة خَطِرة بالانعراجات، وقد تكون منتشية بالرسوبات التراكمية المتحركة. وقد تجعلنا الذاكرة المتكهربة (الاختلاف في خلق التوازن بين الماضي والحاضر والمستقبل) نتهرب من المسؤوليات البَيْنية، ونشعر باستحقاق الركود التام، ونفقد طرق الاحتفاظ والاحتضان بفكر الاختلاف والتغاير، فيطفو حتما الاختلاف الباطني أو الجوهري من فرضية غياب التطابق السفلي، ومرات عديدة تتبعثر الأفكار حدة بحدود وحدة التطابق والتنوع. فالتناقض الحارق، هو تلك المجابهة التي تَفقِدُ فيها الأزواج (الاختلاف والتغاير) طريقها نحو الوحدة الوهمية. أما المفارقة القاتلة، فإنها تعمل على تصدع الوحدة النمطية التأملية، وبعدها قد لم يعد بوسعنا تمثل الهوية بأنها الوحدة بذاتها في الفكر والذاكرة المشتركة.

فالتنوع التجانسي، هو اختلاف الانعكاس المقعر، وهو الاختلاف نفسه !! وبلا مناورات فلسفية تجريبية. إنه اختلاف متعين لوضعية خلخلة الذات وهز وحدتها تجاه صناعة المتغيرات التأملية. فيما استعراضات الاختلاف (الذات/ الآخر) فهي مجرد اختلافات خارجية لا جوهرية (تُرَيِّبُ وَتَبْنِي). لحظتها لن يكون لرمزية المساواة والإنصاف اللغوية والاصطلاحية، إلا التطابق في حدود الرمزية والحساب الذهني الآلي، وليست هي المساواة العادلة في ذاتها (المقايسة والمعادلة)، إنها بحق حدود اكتشاف اللاتطابق من التطابق (الذات والهوية والفكر)، وتم يكون احتمال حدوث الانجراف الخاطئ في بناء المعرفة الجديدة.

***

محسن الأكرمين

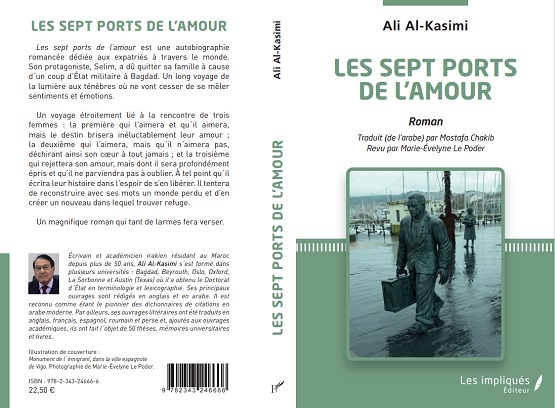

بشرى ترجمة روايته "مرافئ الحب السبعة" بالحروف اللاتينية

بشرى ترجمة روايته "مرافئ الحب السبعة" بالحروف اللاتينية

شهرزاد: ما الذي يجعلنا نحب الأم أكثر أو الأب اكثر؟ .. تارة نميل لها وتارة نميل له ! .

شهرزاد: ما الذي يجعلنا نحب الأم أكثر أو الأب اكثر؟ .. تارة نميل لها وتارة نميل له ! . نعيش ونحن على بعد أيام قليلة لتوديع سنة منتهية بحلوها ومرها، واستقبال عاما جديدا ندعوا أن يحمل بدايات أفضل ووعودا جديدة بهجة الاحتفالات برأس السنة الجديدة كعادة متوارثة منذ القدم يقال أنها تعود إلى أكثر من 500 سنة بعد ميلاد المسيح بن مريم عليه السلام، حيث تكون قد عرفت في حوالي عام 1500 في ألمانيا أولا لتمتد إلى كامل دول القارة الأوروبية بعد مرور قرن من الزمان وتنتشر لاحقا إلى القارتين الأمريكيتين ثم إلى دول العالم، ويقال أن أول احتفال بمولد المسيح أقامه القديس يوسف في العام الأول من ولادة المسيح بمدينة الناصرة مسقط رأس السيدة مريم العذراء وبها بشرت بمولد السيد المسيح حيث ولد بها وقضى فيها معظم سنين حياته حتى نسب إليه إذ كان يدعى بالناصري، ومنها اشتق أسم النصارى، وهناك وثائق تذكر أن أول من احتج على إقامة هذه الاحتفالات في دول العالم هو المصلح الديني" فون كايزر" وأعلن احتجاجه في خطبة ألقاها من أعلى برج أحدى الكنائس في ألمانيا عام 1508هاجم فيها بشدة ما اعتبرها بدعة جديدة تتمثل في تزيين صالة الجلوس بالبيوت في يوم ميلاد المسيح من كل عام بأغصان الصنوبر، إلا أن احتجاجاته لم تلق آذانا صاغية بل بالعكس واصلت الكثير من العائلات الألمانية إقامة الاحتفالات بصخب أكبر حتى كان الكثيرون من الفتيان والفتيات يقتطعون المال من مصروفهم اليومي طوال السنة لشراء ما أصبحت تسمى صراحة وجهرا " شجرة الميلاد " وشراء كعكة العيد وملحقاتها من أشرطة الزينة الملونة التي يقال أن أول من وضعها هو أحد الرهبان البروتستانتيين خلال احتفاله البهيج الذي أقامه مع أفراد أسرته بالمنزل الذي يملكه بمدينة ستراسبورغ عام 1605 حيث وصف حينها الاحتفال بأنه " رمز للتواصل من عام إلى آخر يتجدد فيها الزمن "

نعيش ونحن على بعد أيام قليلة لتوديع سنة منتهية بحلوها ومرها، واستقبال عاما جديدا ندعوا أن يحمل بدايات أفضل ووعودا جديدة بهجة الاحتفالات برأس السنة الجديدة كعادة متوارثة منذ القدم يقال أنها تعود إلى أكثر من 500 سنة بعد ميلاد المسيح بن مريم عليه السلام، حيث تكون قد عرفت في حوالي عام 1500 في ألمانيا أولا لتمتد إلى كامل دول القارة الأوروبية بعد مرور قرن من الزمان وتنتشر لاحقا إلى القارتين الأمريكيتين ثم إلى دول العالم، ويقال أن أول احتفال بمولد المسيح أقامه القديس يوسف في العام الأول من ولادة المسيح بمدينة الناصرة مسقط رأس السيدة مريم العذراء وبها بشرت بمولد السيد المسيح حيث ولد بها وقضى فيها معظم سنين حياته حتى نسب إليه إذ كان يدعى بالناصري، ومنها اشتق أسم النصارى، وهناك وثائق تذكر أن أول من احتج على إقامة هذه الاحتفالات في دول العالم هو المصلح الديني" فون كايزر" وأعلن احتجاجه في خطبة ألقاها من أعلى برج أحدى الكنائس في ألمانيا عام 1508هاجم فيها بشدة ما اعتبرها بدعة جديدة تتمثل في تزيين صالة الجلوس بالبيوت في يوم ميلاد المسيح من كل عام بأغصان الصنوبر، إلا أن احتجاجاته لم تلق آذانا صاغية بل بالعكس واصلت الكثير من العائلات الألمانية إقامة الاحتفالات بصخب أكبر حتى كان الكثيرون من الفتيان والفتيات يقتطعون المال من مصروفهم اليومي طوال السنة لشراء ما أصبحت تسمى صراحة وجهرا " شجرة الميلاد " وشراء كعكة العيد وملحقاتها من أشرطة الزينة الملونة التي يقال أن أول من وضعها هو أحد الرهبان البروتستانتيين خلال احتفاله البهيج الذي أقامه مع أفراد أسرته بالمنزل الذي يملكه بمدينة ستراسبورغ عام 1605 حيث وصف حينها الاحتفال بأنه " رمز للتواصل من عام إلى آخر يتجدد فيها الزمن "