القصيدة الرائعة التي ألقاها الجواهري الكبير في حضرة الملك الأردني الحسين (أسعف فمي) كان لها وقعها المؤثر في نفوس الأردنيين ونفوس الكثير من العراقيين. أتذكر إنني طربت لها سماعاً وغبت فيها إعجاباً. وكنا إلتقينا أكثر من مرة في بيوت بعض الأصدقاء على (ريوك تشريب باقلاء مع كيمر ودبس) وكان طبق (الريوك) الأساسي هو تلك القصيدة الرائعة، يوم كان الفيديو هو سيد التسلية، قبل ان يزيحه الستلايت ويجعله جهازاً أرشيفياً.

في الأردن التي كنا نتردد عليها وقت الحصار، والتي كانت وظلت نافذة من النوافذ التي يتنفس منها العراقيون، كنت أينما ذهبت أستمع للقصيدة بصوت شاعرنا العملاق، في المقاهي وفي المطاعم والفنادق، وحتى أن الصوت كان يأتيك من نوافذ البيوت

(يا سيدي أسعف فمي ليقولا

في عيد مولدك الجميل جميلا)،

والجواهري الذي كان قد تعدى التسعين ربما بخمس سنوات كان يبدو بذاكرة متوهجة، وهو كما كانت عادته، يلقي قصائده بلا ورقة، وأما ذاكرته الوهاجة فكان يدخل عليها، في مرات قليلة جداً، حافظٌ اعتاد أن يقف خلفه فيذكره لو أنه نسي، وقد كان نسيانه نادراً حقاً.

لقد تركت القصيدة وقتها تساؤلاتٍ محيرة من قبل العديدين. قال أحدهم : الشعراء هم هكذا، ليس لهم مواقف مبدئية ثابتة، فلقد عرف عن الجواهري أنه كان من أشد أنصار الثورة على الملكية تلك التي قادها قاسم وعارف، وكان حينها شاعراً وسياسياً وصحفياً.

ولقد قتلت تلك الثورة العائلة المالكة، وهم أبناء عم الملك الحسين بن طلال، ولذا فإن وقوف الشاعر في حضرة الملك حسين كان يحتاج إلى أكثر من تفسير. البعض لم يتورع عن القول أن إغراء المادة كان وراء تلك الوقفة ناسياً أن الجواهري كان تجاوز التسعين بسنوات، وإنه خَبَر الحياة بطولها وعرضها قبل ان يختار دمشق كمسقط جثة ووداع روح، ولم يكن قد ظل في عمره ما يغريه على طمع في مالٍ زائد أو مجدٍ مضاف، إضافة إلى أنه كان قد حظي في دمشق على كفايةٍ منحته الأمان، إذ كان رئيس سوريا آنذاك حافظ الأسد قد أكرمه بفيلا ليسكن فيها وراتب يعول عليه مما كفاه شر الحاجة التي ربما تدفعه إلى مدح الحكام. ولربما كان الملك حسين هو آخر من قد يفكر فيه الجواهري لو كان فكر بمن يلجأ إليه، إذ كان بينه وبين الملكية الهاشمية ما يجعله يفكر الف مرة قبل ان يلجأ إلى موقف قد يأكل من تاريخه ذاك، ولم يكن الجواهري بحاجة إلى إدراك أن موقفه سيكون عوناً لخصومه الذين سيمنحهم بنفسه فرصة أن يتهموه بالتذبذب والتقلب وحتى الانتهازية وسيَهُونُ عليه الكثيرُ إن هم ظنوا أن الجواهري قد غاب عن وعيه، وهو ما كان قد غاب، أو ان الفاقة كانت قد مسخته فإرتضى أن يحرق أخضر تاريخه بيابسه.

غير أن حسم الحيرة قد تجلى حينها بأمرين، أولهما أن الجواهري لم يقبل ما عرضه عليه الملك حسين حينما طلب منه قبول مكرمته بدارٍ ومرتبٍ لم يكن صغيراً، وقد أكد موقفه الرافض هذا على أنه لم يكن بالأصل قد مدح الملك من باب الطمع. ولم يكن معقولا أن يلجأ الجواهري إلى الحسين وهو كان يعيش برعاية الأسد الذي كان بينه وبين الملك الأردني خصومة شديدة مما يجعله يفقد امتيازه الدمشقي الذي لا أعتقد أنه كان مستعداً أن يفقده. ولعل هذا وذاك، وربما غيرهما، ما يجعل الموقف بحاجة إلى تفسير يتجاوز سطحيات الأحكام وتقليدية الشروح وعموميات التوضيح.

ولقد اكتشفت بعدها أن القصيدة كلها، ما عدا بيتها الأول، لم تكن جديدة، إذ كان الجواهري قد ألقاها قبل منتصف القرن الماضي بأكثر من عقد من السنين في حضرة عبدالإله، الوصي على العرش الملكي العراقي، أما المناسبة فكانت الاحتفال بعيد مولد هذا الأخير. وهذه الرواية كان كتبها المرحوم عبد المجيد القيسي الذي شغل حينها منصباً رفيعاً في تشريفات القصر الملكي. ففي كتابه الذي ألفه دفاعاً عن الوصي وعن نوري السعيد والعائلة المالكة، والذي حمل فيه على خصومهم وخاصة السيد رشيد عالي الكيلاني وقادة ثورة مايس، العقداء الأربعة، جاء القيسي بهذه القصيدة نصاً. وهذا الكتاب كان صدر قبل ان يقوم الجواهري بإلقائها أمام الملك الأردني مما ينفي إمكانية أن يكون القيسي قد نقلها عمداً زيادة في تشويه مواقف الجواهري الذي كان قد سكنه الغيض منه بعدما تحول هذا الأخير من محب للملكية العراقية إلى نصير لإعدائها، متهماً إياه بالتقلب والنفاق.

ولعلي أظن أن السيد القيسي كان أخطأ التوصيف حينما أراد أن يذكر الجواهري بمواقفه المتناقضة من النظام الملكي بين ضد وتأييد فيؤكد من خلال ذلك على انتهازية الجواهري وتذبذبه، فالجواهري لم يكن قد تغير بين ليلة وضحاها وإنما خلال فترة كانت حفلت بكل ما يجعل النقلة من موقع التأييد إلى موقع المعارضة أمراً لا يصعب تفسيره. وستدلنا مقارنة من هذا النوع كيف يصير من الظلم والاجحاف ميلنا إلى استعمال مساطرنا الخاصة في تحديد درجة انحراف الآخرين عن خطوطنا المستقيمة دون أن نحاول دراسة التحولات، التي يمكن حين العودة إليها، أن تضبط أحكامنا في مساحة الموضوعية التي لا تسلبها المشاع والأخلاقيات المطلقة قدرتها على ان تنجب الموقف الذاتي المرتهن بلحظته.

ثم أن علينا أن نتجرد من انحيازاتنا الفئوية أو همومنا الشخصية حين نقترب من دراسة هذه المواقف، لا لإنصاف من نحكم عليه وإنما لغرض أن نلتزم بقواعد البحث الرصين. ولعل امتحان قدرتنا على ذلك الالتزام إنما تعبر عن نفسها حينما نقترب من قضايا الخصوم قبل أن تعبر عن ذلك حين الحديث عن النفس أو الأخوة أو الأصدقاء، فالتاريخ الحقيقي، إن أريد له أن يُكتب بأدوات البحث العلمي الأخلاقي الرصين، يفرض علينا أن نبتعد به عن عين الود أوالرضا أو عين الانحيازات المسبقة والاسقاطات الفئوية أو الشخصية لأن ذلك سيسلم سفينتنا إلى قبطان لا يتقن فن مقارعة الأمواج الصاخبة. وما أكثر صخب الأمواج في بحارنا المكتظة بأسماك القرش و الحيتان المفترسة.

ولعلي لا أحمل تفسيراً للموقف الذي ارد الجواهري ان يسجله في عودته إلى إلقاء ذات القصيدة التي كان ألقاها في حضرة الوصي عبدالإله سوى ذلك الذي يقول أن شاعرنا العظيم كان أراد أن يُعَّبر، وهو على أبواب موتٍ قريب، من خلال وقفته أمام الملك الحسين بن طلال عن رؤيته الخاصة للملكية العراقية من خلال تفحص لما جرى بعد انهيارها.

غير ذلك اسمحوا لي أن أقول أن كل ما كان يحيط بالجواهري وقت إلقاء القصيدة، وكل ما كان لديه حينها من مال وجاه، كان يُمَّكِنه على عبور موقف كذاك، ولولا أنه آمن أن عليه دَيْناً أراد أن يرده لَما حشر نفسه في موقف مستفز لخصومه ومُحَّير لمحبيه.

ولست الآن بصدد التبشير بما يكون الجواهري قد آمن به في مسك ختام رحلته المبدعة الطويلة، لكني بكل تأكيد بصددالدعوة إلى التمعن الدقيق بموقفه. وقضيتي هنا لا تستهدف الدفاع عن الشاعر العملاق شخصياً ولا عن التجربة الملكية في العراق، وإنما تستهدف إيصال فكرة الموقف لا التفصيلة. سواء أخطأ الجواهري سياسيا حينها أم أصاب، يوم عاد عن تراثه الضد للملكية، فإن ما علينا أن نتعظ به هو شجاعة نقد الذات. ويوم يَقدِم رجل كالجواهري على العودة عن تاريخ طويل سجل فيه كل ما يحمل العداوة والبغضاء للملكية الهاشمية في العراق فلا بد أن يكون موقفه الجديد ذاك تعبيراً مجرداً عن قناعة أخلاقية وسياسية كان وصل إليها بعد رحلة عمر كان حافلاً بالعواصف والحرائق، وقد تكون تلك قناعة خاصة به، لكن ما يخصنا منها هو جانبها الموقفي الصحيح.

***

جعفر المظفر

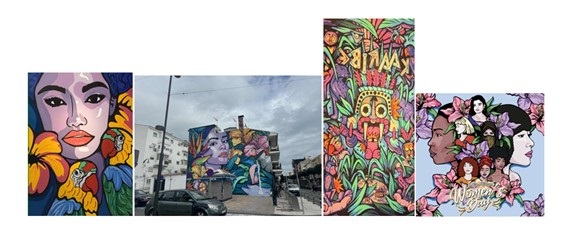

زرت معرض الفنانة آنا كورتيس وهي مصمه ورسامة لها العديد من الأعمال الفنية في رسم الحائط في العديد من المدن الإسبانية التي تسميها "الرسم داخل الرسومات "، أقول زرت معرضها على قاعة الفن الحديث في مدينة ابن المدينة الأندلسية الساحلية الجميلة .

زرت معرض الفنانة آنا كورتيس وهي مصمه ورسامة لها العديد من الأعمال الفنية في رسم الحائط في العديد من المدن الإسبانية التي تسميها "الرسم داخل الرسومات "، أقول زرت معرضها على قاعة الفن الحديث في مدينة ابن المدينة الأندلسية الساحلية الجميلة .