قراءة في كتاب

ابراهيم معروف: قراءة في كتاب "وشم السنين" للكاتب سعدي ثجيل

عرض للكتاب وتتبع لاكتشاف المشتركات بين الشعوب التي سكنت حاضراً وادي الرافدين

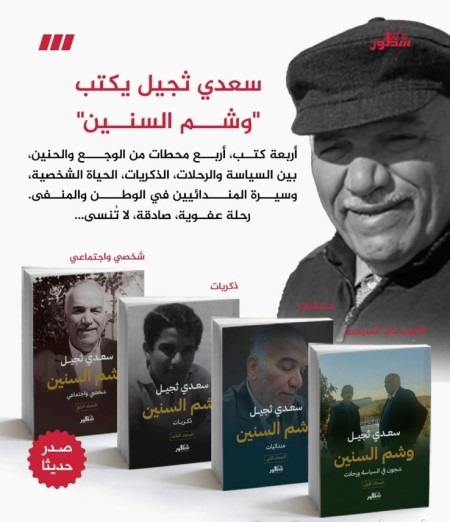

بين يدي كتاب (وشم السنين) لكاتبه السيد سعدي ثجيل من اصدار دار سطور للنشر والتوزيع – بغداد شارع المتنبي لعام 2025، وبالتعاون مع مطبعة سومر للطباعة والنشر، راجع الكتاب ونقحه الاستاذ احسان جوبان الفرج وصمم الغلاف والاخراج الفنان ماهر عدنان.

يقع الكتاب في اربع أجزاء مجلدات من القطع المتوسط، اسماها الكاتب مجلدات، اعطى لكل مجلد عنوانا يميز موضوع و طبيعة الكتابة في مجلد وهي كتابات سبق ان نشر معظمها الكاتب على وسائل التواصل الاجتماعي وتعرف عليها الكثير من القراء وبالاخص من الطائفة المندائية حيث ينتمي الكاتب، وضمت المذكرات سجلا من السير الحياتية والمجتمعية للافراد والجماعات كتبت بشكل تلقائي يومي ولم يقصد بها ان تكون كتاباً كما نعرفه من مكونات اكاديمية، ولذا جاءت المذكرات مستقلة في موضوعاتها وان جاءت مذكرات اخرى لها علاقة بمذكرة بحد ذاتهاوتراوحت موضوعاتها مابين الذاتي والعام والسياسي والديني الطقوس وبعض مما ندعوه ادب الرحلات حيث غطى الكاتب عددا من مشاهداته لرحلات قام بها مع شريكة حياته لبلدان اخرى كتبها بشكل عكست عادات تلك الشعوب وطرق معيشتهم. وهي:

المجلد الاول شجون في السياسة والرحلات

المجلد الثاني مندائيات (وستتركز ملاحظاتي على اهمية هذا المجلد تحديداً لاهميته الاثنوغرافية)

المجلد الثالث ذكريات

المجلد الرابع شخصي واجتماعي

وتبرز اولى الملاحظات عند قراءتك للصفحات الاولى في مستوى اللغة وبساطتها التي كتبت بها تلك المذكرات فهي كانت معدة في الاصل لوسائل التواصل الاجتماعي والذي فرض علينا لغة مبسطة واحيانا فقيرة في البناء والقواعد، ولكنه حين فكر بطباعة تلك المذكرات بعد ان فرضت ابنته بمثابرتها على طباعة وأرشفة كل مايكتب أن يستجيب لملاحظات اصدقاء له في دفعها الى متخصص لغوي لتنقيح تلك المذكرات وهنا اصطدم بمسألتين متعارضتين هما: هل يبقى المنقح على اصل المادة المكتوبة ام يعيد صياغتها ؟ وربما كان ذلك سببا في ضياع روحية المادة المكتوبة وهي معدة لمخاطبة جمهور يغلب عليه البساطة وتهمه الواقعة والشخوص اكثر من اللغة ذاتها، وكتب المنقح الاستاذ احسان جوبان الفرج عن تلك المسألة (ان هذه الكتب تشتمل في سردياتها على مزيج من الكتابة باللغة العربية والفصحى والكتابة باالغة العامية (الشعبية)..!! لاعتبارات عديدة منها سهولة ايصال الفكرة الى القارئ ومنها المقبولية والتفهم من قبل القاريء وجدت نفسي امام تنقحين التنقيح الفصيح وتنقيح الشعبي.

وهنا تكمن العقبة الكأداء لان الشعبي لايمكن تنقيحه لانه لايخضع للاحكام والضوابط اللغوية والادبية كالفصيح..

ويستمر في تعليله لهذه العقبة بالقول..(اصرار الكاتب على ابقاء مفردات موغلة في القدم والتي تنحصر في لهجات البيئات النائية والنواحي والقصبات، بينما هو يخاطب القراء من الزمن الحالي ساكني مراكز المدن مما يؤثر سلبا على سلاسة القراءة ويتسبب في قطع حبل تواصل القارئ مع الموضوع). ويخلص الى انه كمنقح لايعني موافقته التامة على جيع ماورد في الكتاب مشخصا تحفظه على سبع مواضيع من السرديات دونها في غلاف مؤخرة الكتاب.

ليضع نفسه بمنأى عن أي انتقاد نحوي أو بنيوي للغة الكتاب، وهو محق لانه كان يوازن بين أصالة النص المكتوب بلغة مبسطة، وبين مهنيته كمنقح.

وكعارض للكتاب، ومن خلال ايراد رأي المنقح الاستاذ احسان سأنأى بنفس عن تقييم الكتاب من الناحية اللغوية والبلاغية، وحسبي ان أذكر بما كتبه الراحل الدكتور علي الوردي حين نشر كتابه الاول وتلقى هجوماً من الانتقادات اللغوية قائلاُ(أن صعوبة وتفريعات اللغة النحوية في اللغة العربية تدعونا الى ان نكتب بلغة عربية صحيحة ولكن بسيطة تحافظ على الخط العام للقواعد وتكتب بطريقة تساعد لايصال مضمون النص للقارئ لكي يستفيد مما مكتوب.

وهذا لايعني بالطبع عدم وجود اخطاء لغوية واملائية، يقر بها المؤلف وسيتولى تصحيحها ومراجعتها في الطبعة اللاحقة.

على أن كتاب سعدي ثجيل يحمل العديد من الرسائل النافعة والجريئة من الناحية التاريخية والتوثيقية اجتماعيا ودينيا وسياسيا ما يستدعي الباحثين المتخصصين في علم الاجتماع بدرجة رئيسية لدراسة الكتاب واكتشاف الكثير من الملاحظات التي تخدم بحوثهم من عادات وتقاليد ولغة وقناعات ومفردات وادوات عمل وطرق بناء واعمال حرة وصناعات محلية تنتمي الى الماضي السومري في اعتماد نفس المواد والادوات، وهو أمر يساعد كثيرا في فهم طبيعة مفردات الحياة اليومية والاجتماعية وادواتها ونمطية العلاقة بين ا لافراد والجماعات سواء في الطائفة المندائية التي ينتمي اليها الكاتب او في علاقتها مع شركائها في الوطن والتي فرضتها حتمية العيش المشترك والتبادل الاقتصادي والتجاري والعيش المشترك من الديانات الاخرى.

من خلال تأمل الامثلة التي يردها الكاتب - دون قصد في غالب الاحيان – يتضح لنا ان المندائية كطائفة قليلة السكان نجحت بشكل باهر في تحقيق ذلك العيش المشترك مستغلة حرفيتها ومهنيتها ورسالتها الانسانية السلمية في التعايش المستمدة من قناعاتها الدينية المدونة في كتابها المقدس. بالرغم من تعرضها لفترات عدوانية متطرفة من ديانات اخرى اعتمدت تفسيرات متطرفة لاتنتمي الى اديانها، فنزف منها دم برئ قامت به عصابات وجماعات ارهابية استندت الى تفكير تكفيري ينفي فكر الاخر حتى لو كان توحيديا كما هي الديانة ا لمندائية التي تفتتح كتابها المقدس ونصوصها بالعبارة التوحيدية (باسماء الحي).

لذا ساتناول في عرضي للكتاب بمجلداته الاربعة ثلاثة نواحي مهمة، شخصتها في اطلاعي على تلك المجلدات الاربعة التي تشكل كتاب "وشم السنين". ولابد من الاشارة الى أن فكرة اصدار كتاب لتلك المذكرات جاءت من ابنة الكاتب التي دأبت على طباعة المذكرات بمبادرة منها وارشفة مايقارب ال 80% منها بشكل شخصي وبدفع وتشجيع من اصدقاء ومقربين للكاتب نجحوا باقناعه بطباعتها في كتب. ولذلك حين تقرأ تلك الكتب لاتجد فيها نسقا روائيا او بحثيا اكاديميا او صيغة كتاب بل انك ستقلب اوراقه لتقرأ مذكرات كتبت في أيام ثبتها في مقدمة كل مذكرة منها. وقد تتساءل اين بطل تلك الكتب ؟ او بطل الروايات مثلاً لتجد ان كل الافراد الذين يكتب عنهم هم ابطال تلك الكتب وبمجموع سلوكياتهم وحياتهم يشكل الكتاب بمجموعه كيف عاش المندائيون بين بعضهم، وبينهم وبين جيرانهم من الاديان الاخرى. وهو مايشكل كنزا للباحث الانثروبولوجي بعد عقود حين ينوي البحث عن نمط المعيشة للطائفة المندائية وعلاقتها بالاقوام التي سكنت وادي الرافدين. وايضا سيرى كيف تعايش المندائيون كطائفة مع الاديان والطوائف الاخرى ومدى مساهمتها برسالتها السلمية والانسانية في بناء النسيج الاجتماعي للعراق. الامر الذي يدعوك للتأمل في منهجية

السلوك المندائي بحيث لم نجد ارهابيا او مجرما او جماعة متطرفة دينية افرزتها الديانة المندائية، بل على ا لعكس قدمت الطائفة المندائية رسالتها السلمية ودعمت بصدق وأخوة كل الجماعات الاثنية والعرقية والدينية من حولها ولم تطلب سوى التعامل الانساني من الأخرين بالمثل.

لقد كانت المندائية كممارسة طقوسية مجهولة للمجتمع العراقي باستثناء مايراه الناس من اقترابهم من النهر وممارسة بعض طقوسهم ولكن الكتاب يخوض عميقا وبالتفصيل في تلك الطقوس مستخدما مفردات المندائية القريبة من اللغات القديمة والارامية التي عاشت في وادي الرافدين، والمندائي يمارس طقوسه بتلك اللغة بالافراح والاحزان والمناسبات الاخرى، ويعطيك الكتاب الفرصة لمقارنة تلك الطقوس بنظيراتها للاديان الاخرى وبالطبع سيشكل ذلك الامر مصدرا للدراسات المقارنة للباحثين المتخصصين في مجال العيش المشترك للجماعات العراقية منذ القدم.

كما ان الكتاب بمجلداته الاربعة سيكون مرجعا مهما للاجيال الجديدة التي ابعدتها عوامل الهجرة من بلدان المنشأ واصبحت مصادر المندائية قليلة لديها مقارنة باخوانهم في البلد الام حيث تتوفرلدى الطائفة مراكزها الدينية والاجتماعية ورجال الدين ومجلس الطائفة والعائلة.. الخ من التكوينات المحيطة بحياة المندائي في بلده.

لابل ان الكتاب يوضح الروابط العائلية المندائية من خلال تتبع تقارب العوائل والزواجات فيما بينها بحيث سيكون متاحا للشباب المندائيين معرفة اجدادهم لاكثر من جيل والعوائل التي تكونت كنتيجة لتلك الاقترانات بين العوائل المندائية. وبالطبع سيكون من الشائق معرفة ظروف تلك الزواجات وموقف ابناء العم من تزويج بنات العم لغرباء عن العائلة فتبرز حالات الثأر والتراضي وغيرها من النتائج.

كما يورد الكتاب الكثير من الامثلة للارتباطات بين العوائل المندائية والعشائر العراقية المسلمة التي تجاورت معها بما توثق ذلك فيما بينها من علاقات اخوة ومحية واحيانا تطورت العلاقات الاسرية الى زواجات رغم عدم ترحيب المندائية بالزواجات من اديان اخرى بداعي الحفاظ على الجماعة والطائفة. ولكنها امثلة تبرز مقدار التداخل والتقارب الاثني والعرقي والديني بين اطياف المجتمع العراقي رغم الحروب وموجات الحصار والظروف الصعبة التي مر بها العراقيون قاطبة. بحيث نجم عن ذلك تضحيات مشتركة وانتماءات سياسية استندت على الوازع الوطني والمصير السياسي المشترك، دفع فيها المندائيون شهداءا ومفقودين وقتلى كما دفع اخوانهم العراقيون من الاثنيات الاخرى نفس الثمن دون تمييز في الجانب الديني والاثني والعرقي.

وبذلك يقدم الكتاب بطريقة مبسطة وواقعية كما هائلا من الامثلة والشواهد الانسانية لتلك العلاقات الوطنية والانسانية في التعايش والمصير المشترك دون صراخ عالي او استعراض ممجوج بل بادلة بالاسماء والتواريخ والحوادث الموثقة.

واضافة لذلك سيطلع القارئ على كم كبير من الاسماء والالقاب العشائرية المشتركة سواء للمندائيين او للعرب المسلمين ممن تعايشوا وتجاوروا في البلدات العراقية على ضفاف الانهار وبذلك يقدم الكتاب حزمة رائعة من الاخوة البيئية وروابط الجوار والتضامن والموقف المشترك في الظروف المختلفة.

كلمة لابد منها في موضوع الاغتراب المندائي

ولكن قبل عرض تلك النواحي اود الحديث عن حقبة مهمة مرت بها الطائفة المندائية العراقية في العقود المعاصرة وأثرت بنوياً على نشاط الطائفة الطقوسي والحياتي والاقتصادي وقلصت من الكتلة البشرية المكونة للطائفة المندائية في العراق، لتنتشر الجماعات التي صعب عليها العيش في وطنها الى بلدان المنافي والاغتراب حفاظا على الارواح والتضحية بالبيئة المحافظة على استمرارية الجماعة من منظومات دينية وممارسات طقوسية وجماعات دينية موجهة للنشاط الديني والذي شكل بموجبه خيمة حافظة للطائفة انضم تحت فضائها (المتدين والعلماني) على السواء حفاظا على الهوية المندائية.

وبالرغم من أن الممارسة الطقوسية للطائفة المندائية تكاد تكون مغلقة على افرادها، فالكتاب يغنينا كثيراً بمفردات تلك الطقوس، من حيث موجباتها واستنادها على التطهر بالماء الجاري وهو حالة صحية حينما كانت الانهار طافحة بالمياه النقية، الى الاعتماد على منتجات طبيعية لاتمام المراسيم كالبردي والقصب والادوات التي تصنع يدوياً. ومن هنا تبرز احدى اهم محتويات الكتاب كقيمة انثروبولوجية للباحث عن المشتركات بين الشعوب القديمة التي سكنت وعاشت على ضفاف الانهار وبين الشعوب الحاضرة (لغة وعادات وادوات وطقوس.. الخ).

وحين فرضت الهجرات القسرية على الطائفة وبدأت تغادر اوطانها الاولى مبتعدة عن ضفاف الانهار متجهة الى المدن الاخرى طلباً للامان والتحصن بحياة الجماعة لم تفقد ممارساتها في الحقبة الاولى لاغترابها،لانها كانت مازالت في اوطانها وقريبة من بيئتها المحلية في الوطن ذاته،حيث تتواجد كل عناصر الديمومة للثقافة المندائية.

ولكن، حين فرض عليها الهجرة القسرية خارج الوطن لم يتبق لدى المندائي سوى ماتحمله ذاكرته وحقيبته من عناصر الممارسة الطقوسة المندائية، متخلياً قسرياً عن المفردات الاولى وأداتها وبات عليه في دول المنفى والاغتراب أن يجد نسخته المختصرة والمقننة في الحفاظ على هويته الثقافية.

ومقابل تلك القيم البسيطة التي تحفظها الذاكرة، وسعيه لنقلها الى الجيل الجديد الذي وجد نفسه امام قيم ثقافية ومجتمعية مبهرة الضياء دفعته وبنوع من تأكيد الذات ممزوجا بالالزام التعليمي الى تقبل تلك الصفحات الثقافية الجديدة التي تتعارض جوهريا مع مايجهد اباؤه على تعليمه بها.

وكانت تأثيرات الحياة الجديدة تتسارع وقعا وتأثيرا على الجيل الجديد الذي نشأ في كنف عائلة تربت على قيم أبائها واجدادها وبين جيل جديد،(اما انتقل حديثا الى هذه البيئات الجديدة، اوأنه ولد وترعرع هناك). وكانت تلك الصفحة الجديدة ضاغطة عليه تدعوه وبقوة الى تقبل انماط معيشتها وثقافاتها واولويات حياتها المهنية والوظيفية والمشاركة بالمجتمع المنتجع لتوفير القيم المادية والحياتية بالاضافة الى المغريات الحضارية والتكنولوجية الجديدة.

وبالقدر الذي نجح فيه الابناء في الاندماج وتعلم عناصر الحياة الجديدة واللغة، وجد (بيت الاباء) ذاته في معركة غير متكافئة للحفاظ على قيمه القديمة،فهو يفقد ما يود الحفاظ عليه من قيم وممارسات لاتمكنه الحياة الجديدة من احكام ممارستها وبين عناصر الحياة الجديدة المغرية للابناء لتقبلها والعيش بموجبها لتحقيق الاندماج.

وعند هذا المفترق يقف بيت الاباء – كعنوان للثقافة المندائية الأم- متسلحاً بما تعلمه وماتربى عليه من ممارسات وطقوس مندائية، لكنه يخوض معركة متأرجحة بين الانتماء للماضي - ممثلا بالجيل الاول بكل ثقافته الاجتماعية والتربوية والطقوسية المستندة على عناصر بيئية وجغرافية يشكل الماء الجاري عنصرا اساسيا فيها مدعوما ب(المندى) كمؤسسة دينية تحافظ على عناصر النوع المندائي وطقوسه وقناعاته ونمط حياته التي ورثها عن الاباء – وبين واقع جديد، لاتتوفرفيه تلك المكونات في بلدان المهجر والمنافي الباردة التي يصعب فيها ممارسة الطقوس - مشكلة عوامل قاهرة لاتساعد المغترب المندائي – كحالة خاصة مرتبطة بعرض كتاب وشم السنين – للتسلح في مواجهة معركة التحدي الثقافي، سواء أكان بهدف الاندماج أو الحفاظ على مسافة مناسبة منطقية مابين منظومة القيم القديمة ومابين القيم الجديدة التي فرضتها حقبة الاغتراب.

ويبرز هنا السؤال، ماالرابط بين موضوعات كتاب "وشم السنين" وهذه المقدمة ؟! والحقيقة فالكتاب في المجلد الثاني يطرح تساؤلات صريحة يضعها امام رجال الدين المندائيين لتسليح الاجيال الجديدة في المنافي وحتى في منافي الداخل وهي المحافظات العراقية التي انتقلت اليها الجماعات المندائية واصبحت تعاني من الممارسة الطقوسية التي تحافظ على النوع المندائي.

والتساؤلات المطروحة في الكتاب تنظر بعين التشاؤم الى مستقبل الطائفة المندائية طالما افتقدت الى آليات الممارسة التي توضح للاجيال المغتربة - داخليا وخارجيا – عناصر وادوات ممارستها للطقوس. والغاية التي تطرحها تساؤلات الكتاب ليس من اجل ديمومة الدين كمعتقد فحسب، بل كممارسة اجتماعية للطائفة وضرورة تكاتفها كجماعة اثنية متميزة عراقيا وديمومتها كمنظومة علاقات مع شقيقاتها من الاثنيات الاخرى وبما ينتج عنها مجتمع مسالم محب لوطنه، مجتمع منتج يعمل في صناعة مؤثرة هي صياغة المجوهرات والصناعات الاخرى التي تخصص بها المندائيون وعرفوها واصبحت صناعات مطلوبة من المجتمع العراقي.

والكتاب يحذر من خسارة قدر كبير من الموروثات المندائية ومن انواع تلك الخسارات في اللغة المندائية، وفي الممارسة المهنية وفي الممارسة الاعتقادية كمنظومة للجماعة. كما ان البعض يخسر الكثير في موروثاته الاجتماعية من زواج وتكوين اسر مندائية هم حريصون على تكوينها للحفاظ على النوع.وبالطبع هذا يقود لخسارات اثنية واثنوغرافية لصالح ثقافات واقعية جديدة لايهمها ديمومة الطائفة المندائية من عدمها.

وهذا يضاف عبء أخر الى العبء الذي تحملته الطائفة المندائية المسالمة جراء العنف الطائفي والتطرف الديني، ليضعها امام السؤال الوجودي القاسي : هل نبقى في الاوطان نواجه القتل والارهاب والتطرف لصالح اثبات الوجود عبر ممارسة الطقوس المندائية كاملة وبكل مستلزماتها الحسية والمكانية والبيئية. اما نستسلم للانحسار التدريجي..؟

والكتاب الذي يطرح هذه التساؤلات لايركن كليا الى التشاؤم، بدليل انه يطرح التجربة الايجابية للانتقال الى كردستان وعلى اثر مواجهة القيادات الكردية واستماعها الى طلباتهم، اعطتهم القيادىة الكردية كل الدعم في تواجدهم وساعدتهم في بناء منداهم، وتخصيص مقابر لهم ونوادي ثقافية وعينت لهم حتى مسؤولين لتلبية احتياجاتهم ويذكر الكتاب عددا من الشخصيات التي التقوها وامنت لهم ذلك على رأسها القائد الكردي مسعود بارزاني والراحل مام جلال الطلباني.

والخلاصة في هذا الكتاب كما ارى انه ثري بعدد من المحاور والابعاد التي تستدعي التأمل والمراجعة للاستفادة منها وهي:

البعد الانساني والاجتماعي للممارسات الحياتية والاجتماعي التي تضمنها الكتاب

والبعد المندائي التاريخي ومدى اهميته لديمومة الفكر المندائي للاجيال الجديدة في واقعها الاغترابي الجديد.

والبعد السياسي والتمثيلي للطائفة في المجتمع العراقي وفقا للدستور العراقي الذي اخذ بنظر الاعتبار القلة العددية للتمثيل في مجلسس النواب واعتمد طريقة الكوتا لتثيل الطائفة.

محاور الكتاب بمجلداته الاربعة كما اراها

أولا: البعد الانساني والاجتماعي لعلاقات المندائيين، سواء بين افراد الطائفة المندائية في الحيز الجغرافي الذي يجمعهم، وبينهم كطائفة من جهة وبين الطوائف والجماعات الدينية الاخرى في نطاق الريف او المدن التي تواجد فيها المندائيون.

يورد الكتاب العديد من القصص والمذكرات اليومية لحياة المؤلف وعلاقاته مع أبناء جلدته منذ طفولته ويتمه المبكر حين رحل والده وهو بعمر لايتجاوز السادسة، فاتحاً عينيه على بكاء النائحات اللاتي حضرن وفاة والده وهن يواسين والدته التي اثارت السؤال المؤلم الواقعي الناجم عن رحيل زوجها المبكر مخاطبة النساء من حولها : من سيعيل هؤلاء الاطفال القاصرين، ليفاجئهم ابن السادسة من العمر وهو مستلقيا في سريره مخاطبا والدته - أنا سأعمل واعيشكم!!. وكأنه وجد نفسه رجلا مسؤولا عن إعاشة والدته واخوته، ومنذ تلك اللحظة تتوارد المذكرات في توثيق المحاولات الاولى لاشتغال الطفل في مساعدة الصاغة من اهل منطقته ك (صانع) وهو في عمر الثامنة يعين في فتح ابواب المحل واعداد مستلزمات الصائغ الماهر الذي اصبح استاذه.

مستمراً في مثل تلك الاعمال المساعدة الى ان يقوى عوده ويصبح شغيلا ماهراً يقترب من اتقان المهنة وهو في عمر الرابعة عشرة، فما الذي تريد المذكرات ان تقوله من خلال تدوين وأرشفة تلك اليوميات. ان مؤازرة الجماعة كجيران وطائفة واقارب لم يتخلوا عن الطفل الناضج عقليا في التصدي للمسؤولية والقاصر في عمره من أخذ الدور وبالطبع لم يكن مايتحصله من أجر يكفي لمعيشة العائلة ولكن بتقدم التجربة اثبت انه بمستوى ذلك الدور. ارادت المذكرات ان تقول ان روح التضامن والرحمة الموجودة بين ابناء الطائفة لم تتخل عن اطفال عائلة الوالد الراحل. لابل يتطور الامر الى ان يعتبر صاحب العمل هذا الطفل احد اولاده ويوصي عائلته وابنائه برعايته وكأنه واحد من ابنائه. وتتطور تلك العلاقة الاسرية والاحتضان للطفل الى اواصر دراماتيكية ينجم عنها الاقتران بابنة استاذه بعد معاناة طويلة يذكرها الكاتب بكل التفاصيل المشوقة.

الانتقالة التضامنية الاعلى هي باحتضان الصبي ذي الاربعة عشر عاما من أخيه الاكبر ووضعه على الطريق الصحيح لممارسة المهنة في مدينة اخرى هي العاصمة بغداد - غير تلك التي رعت نشأته الاولى - الناصرية.

ليجد نفسه في مرحلة لاحقة صاحب القرار بالانتقال الى مدينة اخرى والاعتماد على نفسه في ادارة مهنته وصنعته، هنا تبرز المذكرات دور البعد العراقي من الديانات الاخرى والجماعات الاثنية غير المندائية في مدن واسط وديالى والمحمودية وغيرها الكثير مما يرد في المذكرات فمن هم اولئك وماهي بيئته الاجتماعية الاخرى وحاضنته، تلك ما تعكسه المذكرات من أن لحمة المجتمع العراقي وتعاضده بشكل حميمي وانساني لم تفرقه الديانات ولا الاعراق المختلفة التي تشكل فسيفساء المجتمع العراقي.

ويتمكن من عقد صداقات اخوية يأتمن فيها اصدقائه على امواله ومحله ومصوغاته لابل الاغرب من ذلك انه يقيم علاقة ثقة وصداقة اخوية من شخص سبق له ان عمل ك (لص) وبالطبع لم يكن يعرف ذلك الا بعد واقعة كان ينوي فيها ائتمانه على محل فيه من الذهب مايزيد على كيلوين من الذهب والمصوغات.!! ليوقف تلك اللحظة تاجر مسلم ترك لديه مفتاح محله لتسليمه الى صديقه اللص!! ولكن التاجر يوقف عملية التسليم ويكشف للمؤلف تاريخ صديقه اللص والذي يعترف له بتاريخه قبل مفاتحته.

فهل يتخلى عنه !؟

هنا تتجلى الروح الانسانية في تواصل الاخوة والصداقة ودخولها الى مستويات اعلى في احتضانه تستمر حتى وفاة الصديق الذي يخلص له هو كذلك بعد اعترافه بتاريخه والاسباب التي دعته لكي يسرق قوتا لاعاشة اطفاله.

لنكتشف البعد الانساني لهذه العلاقة والتي كشفتها الصدفة التي كانت تتوخى التأمين لمفاتيح المحل لدى تاجرا مسلما رفض تسليم المفاتيح لمواطنه المسلم حفظاً لممتلكان ضيفهم المندائي القادم من محافظة اخرى.

هذه واحدة من امثلة فنية اخرى يتضمنها الكتاب ولايعلنها بطريقة تحليلية بل يترك للقارئ الاستنتاج والبت بما يمكن ان تسفر المذكرات من تسلسل وتتابع تاريخي تدلل عليها ملاحظة تسجيل تاريخ تلك الوقائع التي لاتعي ماوراءها من احداث حولت ابطال هذه المذكرات الى ابطال رواية انسانية صنعتها سردية المذكرات اكثر مما اراد لها المؤلف ان تكون رواية لها ابطالها كما هو متعارف على كتب الروايات والقصص. بل ان البطل الحقيقي يمكن ان يكون شخصا عاديا ك "كاظم سبوت" او شيخا محترما ك"شيخ دخيل" الذي ميزته قدرته العقلية على ادارة شؤون طائفته، او امرأة ذكية شجاعة ك " مُكنة " بضم الميم التي زوجت قسرا لفتى غريب وكانت بانتظار الزواج من ابن عمها.

كما يبرز من بين اولئك الابطال لتلك المذكرات الضابط الذي كان يقود وحدة عسكرية عمل فيها المؤلف خلال الحرب العراقية الايرانية لينتهي بهما المطاف بعد سنوات الى ان يصبحا اصدقاء يتزاورون مع مجموعة اخرى ضمت الكردي والعربي والسني والشيعي والايزيدي لتتحول الى مجموعة صداقية حميمة تعكس فسيفساء الوطن الواحد المتعدد.

كما عكست المذكرات نماذج عديدة عاش فيها المندائيون وتشاركوا مع عشائر عربية مسلمة في ميسان والناصرية والديوانية وواسط وغيرها واكتسبوا حتى نسب تلك العشائر وهذا مايفسر وجود القاب عشائرية متشابهة لدى العوائل المندائية جراء تلك المعايشة والاخوة والجيرة طويلة الامد. وفي المذكرات العديد من تلك الامثلة مما سيتعرف عليها القارئ ببساطة ودون عرض فائض عن الحاجة من قبل المؤلف، اذ انها تعرض بتلقائية حياتية يومية سلسة مبتعدة عن دراماتيكية الروايات والايحاءات المغلفة ليكتشف القارئ انها عنوان مميز للحمة المجتمع العراقي دون اختراق الخصوصيات الاثنية والدينية والعرقية لكنها لم تنتزع الخيط الاخلاقي والجيني المتميز للغيرة العراقية والكرم والشهامة والشجاعة الايثار مابين الضيف ومضيفه دون لافتة الانتماء الخاصة بكل شخص.

وبالقدر الذي احتضنت العشائر العراقية المسلمة اخوانها من عوائل الطائفة المندائية في مدن العراق المختلفة في الوسط والجنوب، مدت مدن كردستان بساطها الكريم لاستقبال العوائل المندائية التي اجبرتها الفورة الطائفية والدينية المتطرفة على ترك بيئتها الاولى ناشدة الامان والسلام لممارسة حياتها في بيئة اخرى ضمن حدود العراق متلقية ترحابا كبيرا مؤكدا من قبل الشخصية القائدة مسعود بارزاني ومثله المرحوم مام جلال الذين استقبلا بحرارة وفود الطائفة مؤكدين لهم كامل الترحيب في عيشهم في كردستان وبحماية الكرد قيادة وشعبا، وتحقق بالفعل كما تعكس ذلك المذكرات العديد من ممكنات ممارسة الديانة والطقوس المندائية بعد توفير المندى الخاص بهم وتخصيص مقابر للمتوفين من الطائفة بالاضافة الى تأمين محلات ممارسة مهنتهم وحمايتها ضمن منضومة الامن الكردي المتميزة.

من هنا تخلص المذكرات بمجموعها الى ان الظروف القاهرة التي مرّت بها الطائفة المندائية هي مرحلة عابرة واستثنائية ضمن قياس عام من الاخوة وحميمية العلاقة بين المندائيين والمسلمين والايزيديين والمسيحيين.

ثانيا: البعد المندائي ومستقبل ديمومته في ضل الهجرات المختلفة

تتطرق المذكرات الى حركة تاريخية مختلفة لانتقال عوائل مندائية من الريف الى المدينة ومن المدن الصغيرة الى المدن الكبيرة نتيجة لمؤثرات وظروف متعددة بعضها اقتصادية واخرى اجتماعية بحثا عن معيل بعد فقد كبير العائلة او انتقالات اخرى سببها تطور اقتصادي ومهني لبعض العوائل وحاجتها الى مساحات اخرى للنشاطات الحياتية. ولكن الهجرات الاكثر تأثيرا على حيوية وديمومة الطائفة هي تلك الهجرات التي نجمت من الاضطهاد المتطرف والذي شمل ليس فقط الطائفة المندائية بل المسيحيين وكذلك المسلمين ممن يحملون عناوين اخرى وجدتها الجماعات المتطرفة مبررا للهجوم عليها وتعنيفها.

وبقدر تعلق المذكرات بحركة المجتمع المندائي كما يرصدها مجموع المذكرات، تكشف المذكرات خلو مناطق من المندائيين سبق لهم ان عاشوها ومارسوا طقوسهم فيها بوجود الانهار ومدافن موتاهم واماكن عبادتهم بوجود رجال دين مندائيين يحافظن على نسق تلك الممارسة الطقوسية التي تؤكد الهوية المندائية.

وبالطبع، بعد تزايد عدد من الافراد المهاجرين والمنتقلين الى مدن اكبر، تضعف الكتلة العددية للجماعة وتفقد كنتيجة لذلك رجال دين يقودون اركان الطقوس ويثبتونها كممارسة لابد منها للاجيال والمواليد الجديدة. فتتساءل المذكرات بطريقة لاتخلو من الالم عن وفيات كثيرة وفقد كبير لعديد من المعارف وقد يبدو ذلك طبيعيا لكن حين تكون المجموعة المندائية هي قليلة بالاساس في تلك البقعة من المدن فان الوفيات والهجرات ستؤدي الى فقد في طرق ممارسة الطقوس باعتبار ان حياة الجماعة ستتكفل بتلبية متطلباتها وهي كثيرة فكيف والحال بتنتاقص اعدادها بعد هجرة عدد كبيرة من اولئك المتخصصين بتلك الطقوس ؟وبالرغم من تمكن بعض التجمعات المندائية من معالجة عناصر الممارسة الطقوسية من (رجال دين واماكن عبادة ومدافن ومندى ومياه جارية وبردي وقصب.. الخ) لكن الموروث اللغوي للغة المندائية والموروث الديني كثيمات محددة للطقوس اخذت تضعف بغياب المتخصصين من رجال الدين والحلاليين وغيرهم ممن يشكل وجودهم على رأس الممارسة الطقوسية امرا لابد منه.

وبالقدر الذي استطاعت فيه المجموعات المندائية المهاجرة ضمن نطاق البلد الواحد - العراق هنا ميدان المذكرات- كما اسلفنا فقد صعب الامر كثيرا على تلك الجماعات المندائية المهاجرة الى بلدان بعيدة بعضها يصعب ممارسة الطقوس في مياه جارية بفعل عوامل الطقس والجغراقيا، وكلما ابتعد المندائي عن وطنه الام قلت كمية ونوعية تلك الممارسات الطقوسية لافتقارها الى منظومة ممارستها المذكورة اعلاه مضافا اليها تقلص الخبرات والافراد الذين يجيدونها والذين هم مؤهلون فعليا لممارستها دينياً.

وبالقدر الذي يتحدث المؤلف في كتابه ومذكراته عن المحاولات الناجحة لسد تلك الثغرات الناجمة من التحول الى بيئات اخرى جديدة تستدعي وقتا وجهدا للتكوين مجدداً. واذا كانت اكثر البيئات نجاحاً هي ماوفرته بيئة اقليم كردستان من تخصيص اراضي ومدافن ومندى ونوادي ثقافية، لكن السؤال الذي تطرحه المذكرات في اكثر من موقع ومناسبة هو:

ماهو مستقبل الجيل الثاني ومابعد الجيل الثاني من اجيال على نمطية الممارسة الطقوسية للمندائية في بلدان المهجر ؟ وبالطبع المذكرات لاتتطرق كثيرا الى الحياة في الخارج نظراً لان الكاتب يعيش في داخل العراق بشكل مستمر ولكن ماورد فيها ببعض المواقع من المذكرات يعكس قدرا ولو يسيرا من واقع معيشة المندائيين الجدد في الخارج.

ويضاف لها الاسئلة الاخرى من قبيل كيف ستتصرف الطائفة المندائية وقيادتها في العراق والخارج لرأب تلك الثغرات الناجمة من التغيرات العميقة خارج نطاق الرغبة المندائية بالهجرات، ويطرح المؤلف بعضا من تلك الحلول ليس من تلقاء نفسه بل باقتراحه البحث عن حلول من قبل رجال الدين ودعوته لهم لتشكيل مؤتمرات عامة متخصصة تدرس الحالات الجديدة وتتصدى لها بحلول جذرية، حلولا تستهدف الحفاظ على الطائفة كدين سماوي توحيدي قائم على السلام والانسانية وبين توفير ملاكات جديدة من رجال دين متمرسين يستطيعون مواصلة المسيرة التاريخية للطائفة التي لم نسمع يوما انها افرزت ارهابيا او مجرما او جماعة ارهابية او تخريبية لابل على العكس فقد برز منها العلماء والاطباء والاختصاصيين والوطنيين ورجال العلم.

وقد لاتكون تلك المسؤولية مناطة بالطائفة ذاتها فقط بل ان المجتمع العراقي - وانا كرجل علماني مسلم لا انتمي للمندائية أرى من الواجب الوطني دعم تلك الطائفة واحترامها ومساعدتها في الاستقرار والعيش الكريم وهي مهمة مناطة بكل عراقي وطني شريف يحترم هذه الجماعة ويؤمن برسالتها الانسانية التي تكرس مفاهيم انسانية ووطنية واعتزاز بلغة الحوار والاخوة والمعايشة الانسانية بين الاثنيات الاخرى المكونة للنسيج الاجتماعي العراقي.

ثالثاً البعد السياسي والتمثيل في المجتمع العراقي

مثلت مرحلة اعتماد الكوتا لتمثيل الطائفة المندائية في مجلس النواب العراقي نقلة نوعية في تمثيل الطائفة المندائية بالرغم من صغر عددها كمكون ولكن مغزى تمثيلها هو في احترام الاديان والجماعات الاثنية والعرقية الاخرى المكونة للمجتمع العراقي، ووفقا للدستور العراقي الذي اخذ بنظر الاعتبار القلة العددية للتمثيل في مجلسس النواب واعتمد طريقة الكوتا لتمثيل الطائفة اصبح أمراً باتاً وجرى بموجبه تمثيل عدد من المندائيين لمقعد الكوتا ولكن المؤلم وكما اظهرته المذكرات ان تمثيل المندائيين لاينبع ولايعود للطائفة في نتائجه بل ان الاحزاب استطاعت اختراق ذلك المقعد لصالحها طمعا في كسب اصوات المندائيين لذلك الحزب الداعم للمرشح المندائي وهذه مفارقة عجيبة تضاف للعديد من الممارسات البرلمانية الغريبة في حياتنا السياسية المليئة بالغرائب.

ان الطائفة المندائية ادرى بشعابها وبرجالها وبعقلياتهم وبانحدارهم وبسيرتهم الذاتية وهم بالاساس وضعوا لكي يخدموا هذه الطائفة لاغيرها ويعكسوا همومها ويسعون لتلبية احتياجاتها وغير ذلك من الممارسات سيفرغ المحتوى الاساسي لمغزى التمثيل للطائفة عبر مقعد الكوتا ويجب على السياسيين من الجماعات الاخرى المشكلة لمجلس النواب اتاحة الفرصة للنائب المندائي للتعبير عن طائفته والتضامن معه على اساس المشتركات الوطنية لا الحزبية الضيقة.

والمذكرات لاتتحدث كثيرا لكنها تشير الى بعض من تلك الممارسات وتقيم عملية تقييمها لممثليها على اساس من الشفافية ونشاط النائب المنتخب الملموس في خدمة طائفته وبذلك تقدم المندائية ايضا نموذجاً شريفا ووطنيا قائم على خدمة الطائفة ضمن علاقات وطنية تحكمها قواسم مشتركة.

***

ابراهيم معروف - كاتب وصحفي عراقي

لندن ايلول 2025