اخترنا لكم

ندى حطيط: ألتوسير.. تشريح "رأسمالية المراقبة"

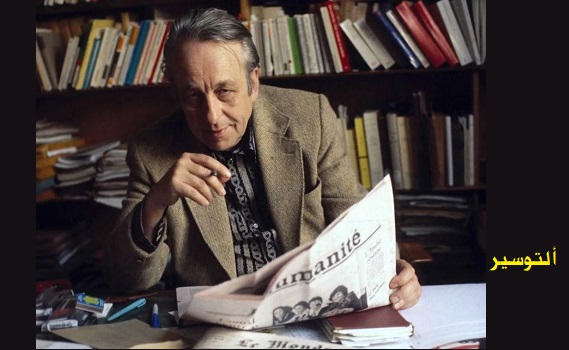

35 سنة على رحيل صاحب «الآيديولوجيا وأجهزة الدولة الآيديولوجية»

«الفلسفةُ، في المحصلة، هي الصراع الطبقي في المجال النظري»؛ بهذه العبارة شديدة التكثيف، قدَّم لويس ألتوسير (1918 - 1990) بيانه الفكريّ. كان واحداً من ألمع نجوم الفكر الفرنسيّ في النصف الثاني من القرن العشرين، المنظِّر الأبرز للحزب الشيوعيّ الفرنسيّ، والأستاذ ذا النفوذ الهائل في دار المعلمين العليا المرموقة. لكن اليوم، بعد مرور 35 عاماً على رحيله، يكاد لا يتذكره أحد سوى أنّه الفيلسوف المجنون الذي قتل زوجته.

الرجل الذي أعاد قراءة الماركسية بتسليط الضوء على البنى الخفية التي تحكمنا وقدم الأعمال التي لا تنسى «من أجل ماركس» و«قراءة رأس المال»، هو ذاته الرجل الذي أنهى حياته المهنية بفعلٍ مأساويٍّ صادم بعدما خنق زوجته، عالمة الاجتماع هيلين ريتمان (المعروفة أيضاً بهيلين ليغوتيان)، في صباح يوم من أيام نوفمبر (تشرين الثاني) 1980. أعلنت السلطات القضائية حينها أنه «غير مؤهل للمحاكمة» بسبب نوبات اكتئابه الهوسيّ الحادة، ليقضي سنواته العشر الباقية بين المصحات العقلية، لكنه قبل سقوطه، كان قد أحدث ثورةً. في ستينات القرن الماضي، ومع صعود البنيوية، شعر أن الماركسية فقدت حدّتها «العلمية» وغرقت في التفسيرات «الإنسانوية» التي ركّزت على اغتراب الفرد. كانت مهمته الجليلة هي إنقاذ ماركس من الماركسيين أنفسهم.

أعلن ألتوسير عن وجود «قطيعة إبستمولوجية معرفيّة حاسمةٍ في فكر ماركس. لقد جادل بأن ماركس الشاب (صاحب المخطوطات الاقتصادية والفلسفية 1844) كان لا يزال غارقاً في الآيديولوجيا الهيغلية والإنسانوية، بينما ماركس الناضج (صاحب رأس المال) هو الذي أسس علماً جديداً: علم تاريخ المجتمعات، أو (المادية التاريخية)».

بالنسبة لألتوسير، الأفراد ليسوا هم صانعي التاريخ؛ بل إنهم «حوامل» لوظائف تحددها البنى الخفية: العلاقات الاقتصادية، والسياسية، والآيديولوجية. كان هذا تحولاً جذرياً. فبدلاً من التركيز على وعي الطبقة العاملة أو إرادة الأفراد، وجَّه نظره إلى الآليات غير المرئية التي تضمن استمرار النظام. وهنا يكمن إسهامه الأكثر ديمومةً.

إن سألت اليوم أيَّ طالب دراساتٍ ثقافيةٍ أو إعلاميةٍ عنه، فغالباً ما سيأتيك الجواب بكلمتين: «الأجهزة الآيديولوجية». في مقاله الأيقونيّ «الآيديولوجيا وأجهزة الدولة الآيديولوجية» (1970)، قدَّم نظريته الأكثر تأثيراً وراهنيةً.

لقد ميَّز ببراعةٍ بين نوعين من سلطة الدولة: أجهزة الدولة الرسميّة التي تمتلك صلاحية الإجبار (الشرطة، الجيش، المحاكم، السجون) مقابل أجهزة الدولة الآيديولوجية التي تعمل «بالآيديولوجيا» (الدين، التعليم، العائلة، الإعلام، الثقافة، وحتى النقابات).

كانت عبقريته في إدراكه أن الرأسمالية لا تستمر بالقمع وحده. فالقمع مكلفٌ وغير مستدام. الاستدامة الحقيقية تأتي من الموافقة الطوعية. إنها الأجهزة الآيديولوجية التي تُعلِّمنا كيف نفكر، وتُشكِّل رؤيتنا للعالم، وتجعلنا نتقبل التشكلات القائمة بوصفها طبيعة الأشياء أو بديهيات. المدرسة، حسب ألتوسير، هي الجهاز الآيديولوجي المهيمن في المجتمعات الرأسمالية الحديثة؛ إنها تُعلِّمنا المهارات، ولكنها أيضاً تُعلِّمنا الطاعة، واحترام التسلسل الهرميّ، وقبول مكاننا في المجتمع.

وهنا تكمن راهنيته الصارخة، لو كان حياً اليوم، لكان بالتأكيد أضاف أجهزةً جديدةً وأكثر فاعليةً إلى قائمته: «غوغل»، و«فيسبوك» (ميتا)، و«تيك توك»، و«نتفليكس» وأخواتها.

هذه المنصات الرقمية هي «أجهزة آيديولوجية» خاصة، تعمل بكفاءةٍ منقطعة النظير. إنها لا تبيعنا أفكاراً فحسب، بل تُصمِّم رغباتنا. الخوارزميات هي الأداة الآيديولوجية القصوى؛ إنها تُعيد إنتاج الواقع لنا بشكلٍ مخصصٍ، وتُغذينا بما يُبقينا مستهلكين، ومنقسمين، وممتثلين.

المفهوم الثاني الذي يضمن لألتوسير مقعداً دائماً في الفكر المعاصر هو «الاستدعاء». أي الصيغة التي تحوّلنا بها الآيديولوجيا إلى «ذوات» محددة؟

وهو يقدّم مثالاً بسيطاً وعبقرياً: تخيّل أنك تمشي في الشارع، ويصرخ شرطيٌّ من خلفك: «يا هذا، أنت!». عندما تلتفت، فأنت «تعترف» بأنك «أنت» المقصود بهذا النداء. في تلك اللحظة، أنت تُصبح «ذاتاً» خاضعةً للقانون.

الآيديولوجيا، حسبه، تستدعينا باستمرار. إنها تنادينا كـ«مواطنين أحرار»، «مستهلكين أذكياء»، «آباء مسؤولين»، أو «موظفين مجتهدين». ونحن، بالتفاتنا لهذا النداء، نتقبل هذه الهويات ونعمل بمقتضاها «بمحض إرادتنا».

واليوم، هذا «الاستدعاء» يحدث آلاف المرات يومياً. إنه الإشعارات على هواتفنا. إنه «المحتوى المُقترح لك» بناء على اطلاعاتك السابقة، إنه الإعلان المُوجَّه بدقة الذي يخاطبنا بأسمائنا واهتماماتنا. الخوارزميات تنادي كلاً منا، وبنقرنا على الرابط، نلتفت ونجيب.

لقد وفَّر ألتوسير الأدوات المفاهيمية المثالية لتشريح «رأسمالية المراقبة» قبل عقودٍ من ولادتها.

لكن، السؤال اليوم، وفي مزاج الحساسيات العالية، هل يمكننا استخدام هذه الأدوات الفكرية بضميرٍ مرتاحٍ بعدما أنهى صاحبها مهنته بجريمة مروعة؟

الناقد ديفيد بابينو، في مراجعته اللاذعة لسيرة ألتوسير الذاتية «المستقبل يدوم طويلاً»، وصفه بـ«الإمبراطور العاري من الثياب»، مُتّهماً إياه بأنه لم يقرأ ماركس جيداً، وأن فلسفته كانت مجرد «تعويذات بنيوية»، وخلص بجملةٍ قاسيةٍ: «قتله لزوجته ربما كان الشيء الأكثر واقعيةً الذي فعله لويس ألتوسير على الإطلاق».

هذا النقد يلامس الحقيقة المؤلمة: إن فكره، الذي ركّز على «البنى» المجردة، تجاهل «الذات» الإنسانية ومعاناتها الفردية. وعندما انهارت حياته، لم يجد في فلسفته ما يسعفه.

لكن المفارقة العميقة هي أن بعض أهم الأدوات النقدية التي نستخدمها اليوم لتحليل السلطة الأبوية/ الذكوريّة جاءت من تطوير فكره. جوديث بتلر، على سبيل المثال، استلهمت مفهوم «الاستدعاء» الألتوسيريّ لتشرح كيف يُستدعى الفرد ليصبح «ذكراً» أو «أنثى» عبر الممارسات والخطابات الاجتماعية.

التعامل مع إرث ألتوسير اليوم يتطلب منا تجاوز ثنائية «العبقريّ» أو «الوحش». إنه ليس معلماً نتبع تعاليمه، بل صندوق أدواتٍ للتفكير.

إننا مدينون لهيلين ريتمان، ولضحايا العنف الذكوري كافةً، بأن نستخدم هذه الأدوات ليس لتمجيد اسمه، بل لتشريح «الأجهزة الآيديولوجية» التي تحمي الرجال الأقوياء، وتُسكت الضحايا، وتُشرعن العنف.

لقد فشل ألتوسير «الرجلُ» فشلاً ذريعاً ومأساوياً. لكن نسخة «المُفكِّرَ» منه قدّمت لنا بعض الأسلحة النظرية الأكثر فتكاً التي نمتلكها اليوم. ويبقى صراعنا الطبقيّ في مجال النظرية، كما قال، هو أيضاً صراعٌ نسويٌّ، وصراعٌ ضد الصمت، وضد كل ما يحاول أن يُقنعنا بأن هذا العالم الذي نعيش فيه هو العالم الوحيد الممكن.

***

ندى حطيط

عن جريدة الشرق الأوسط اللندنية، يوم: 28 أكتوبر 2025 م ـ 07 جمادي الأول 1447 هـ