داخل صالات معرض القاهرة الدولي للكتاب، إذا وقفت فجأة، بدون مقدمات، أمام تل من الكتب والدراسات والروايات التي تحمل اسم الكاتب المبدع الصحفي الدكتور ياسر ثابت، فإن شيئا غريبا وعميقا يحدث لك في هذا الموقع بالذات. فهناك رائحة مميزة تلف المكان وتخيم عليه، رائحة أعمق بكثير من مجرد رائحة الورق والطباعة الحديثة، إنها رائحة الزمن المكثف، الزمن المضغوط في صفحات. كأن القرون كلها تمر من هنا في صورة غبار ذهبي ناعم يعلق في هواء الصالة، ويجتمع تحت يد واحد من حراس الذاكرة العظام. كأن الزمن، ذلك السائل المتسرب دائما من بين أصابعنا، والذي لا نستطيع أن نمسك منه شيئا، قد وجد هنا أخيرا وعاء يحفظه، وإناء يصونه من الضياع والتبخر.

"ياسر ثابت".. الاسم مكتوب بخط واضح وصريح على مئات العناوين المصفوفة بانضباط وجمال أمامك. لكنك سرعان ما تدرك أنك لست أمام اسم مؤلف عادي. أنت أمام اسم مشروع. مشروع فكري حي وكامل، يمشي على قدمين ويدير حوارا صامتا مع كل زائر يقترب. تخيل أنك تقف أمام رجل يحمل أرشيف أمة بأكملها في رأسه. ليس الأرشيف الرسمي الجاف، المليء بالتواريخ المجردة وأسماء الحكام والمعارك، بل الأرشيف الحي، النابض، تاريخ الناس العاديين، ضحكاتهم، أناتهم، أغانيهم، خيباتهم، انتصاراتهم الصغيرة، أحلامهم التي تحققت على استحياء، والأحلام التي تحطمت على صخرة الواقع. إنه رجل قلبه لا ينبض إلا بنبض بلده، وقلمه يسكب حبره من دماء تاريخها وعرق ناسها، ومن أفراحهم وأتراحهم.

وأنا هنا، في هذا المقال، لا أتحدث عن كاتب قرأت له مجرد كتاب أو كتابين. فأنا أعرفه معرفة شخصية. كان ذلك في رحاب "الأهرام المسائي"، أيام زمان، حين كانت الصحافة فيها حرفة مقدسة، والحبر رفيقا للضمير، والكلمة مسئولية قبل أن تكون مهنة. رأيته شابا في مقتبل العمر، عيناه تتقدان بذلك الفضول النادر الذي لا يخبو مع الأيام. فضول الباحث، والمفكر، ومن يريد أن يفهم العالم فهما عميقا، لا أن يحكم عليه فقط. كان يحمل أحلاما كبيرة بين جفنيه، ويكتب مقالاته الأولى بحماسة من يخطط لفتح عالم جديد. كان المستقبل صفحة بيضاء ناصعة، وهو يحمل قلما ممتلئا حتى آخر نقطة فيه بالأمل والطموح.

اليوم، وأنا أقف أمام هذه المكتبة المتنقلة الضخمة التي تحمل اسمه، أتأمل هذه الرحلة الطويلة بكل ذهول وإعجاب. تلك البذرة الصغيرة التي غرسها بيديه في تربة الصحافة المصرية، كيف نمت وترعرعت لتصير شجرة عملاقة باسقة، لا يحصى أغصانها. أغصانها تمتد في كل اتجاه يمكن أن يفكر فيه عقل إنسان: التاريخ، السياسة، الاجتماع، الفن، الموسيقى، السينما، الرياضة، الحب، الجنون، الحياة، الموت... كل غصن من هذه الأغصان مثقل بالثمار اليانعة. وكل ثمرة هي كتاب قائم بذاته. وكل كتاب هو عالم مكتمل الأركان، لكنه ليس منعزلا أو منفصلا. كل عوالمه هذه تتصل بأنابيب شعرية خفية، بأنسجة رقيقة وثيقة، بذلك القلب المركزي النابض، بذلك المحور الذي يدور حوله كل شيء، مصر. مصر ليس كموقع جغرافي فقط، بل كفكرة، وكحضور، وكسؤال دائم، وكذاكرة حية لا تنضب.

اللغز والمنهج

لذا، يطرح سؤال نفسه بقوة وبإلحاح لكل من يقف أمام هذا الإنتاج المذهل، هذا الخصب الفكري النادر، للمرة الأولى: كيف نقرأ ياسر ثابت؟ من أين نبدأ هذه الرحلة؟ هل نغوص أولا في أعماق "تاريخ المقهورين" أم نفتح "مفاتيح الذاكرة"؟ هل ننطلق مع "سينما النهايات الخالدة" أم ندخل عالم "فتوات وأفندية" الغريب والمثير؟

بعد سنوات ليست بالقليلة من قراءته ومتابعة فكره ومساره، أدركت حقيقة بسيطة لكنها جوهرية، أن كتابات ياسر ثابت هي مثل خريطة مترابطة ومتشابكة لمدينة عظيمة ومعقدة. يمكنك أن تبدأ من أي حي، من أي شارع جانبي، من أي ميدان. سرعان ما ستجد العلامات تؤدي بك إلى أحياء أخرى، والطرق تتقاطع، والجسور تمتد، حتى تبدأ في تكوين صورة المدينة كلها، بكل تفاصيلها، في ذهنك. كل كتاب هو خيط بلون مختلف في نسيج واحد كبير ومتشابك. ابدأ من أي طرف، وسيقودك الخيط بلطف، وبإتقان، إلى الخيوط الأخرى، حتى ترى الصورة الكاملة النهائية، صورة الإنسان في هذا الركن من العالم. الإنسان بكل تعقيداته المربكة، تناقضاته المضحكة المبكية، أحلامه العظيمة والصغيرة، هزائمه التي يحول بعضها إلى أغاني خالدة، وانتصاراته التي قد ينساها بسرعة، وصمته الذي يكون أحيانا أعلى أنواع الكلام وأبلغه.

وهذا التنوع الهائل، هذا الامتداد في كل المجالات، ليس عشوائيا أبدا. إنه وليد منهج. منهج رجل صمم شخصيته الفكرية كما يصمم مهندس دقيق مبنى متعدد الطوابق، كل طابق له وظيفته وجماله واستقلاله، لكنهم جميعا يشكلون كلا واحدا متماسكا. فهو خريج كلية الإعلام بجامعة القاهرة، حيث تعلم أصول الحرفة وشروطها. ثم سافر إلى كارديف وبوسطن ليحصل على الماجستير والدكتوراه، حيث تعلم دقة البحث الأكاديمي ومنهجيته الصارمة، واحترام الوثيقة والدليل. وفي داخله، تعيش ثلاثة أشخاص في وئام تام، الباحث الأكاديمي المنضبط الذي يلتزم بالمرجع ويرفض الارتجال، والصحفي الجريء الذي لا يخاف الخوض في مستنقعات الواقع اللاذعة، والأديب صاحب الحس المرهف الذي يستطيع أن يرى الجمال في أكثر الأماكن قبحا، ويلتقط القصة الإنسانية من أبسط التفاصيل وأكثرها عقدا وإشكالا.

قبل الطوفان!

انطلقت رحلة ياسر ثابت العملية الحقيقية من منبر (الأهرام المسائي)، حيث اختبر نبض الشارع مباشرة، وتعلم أن الخبر الحقيقي لا يكمن فقط في البيانات الرسمية الجافة، بل في نظرات العيون وفي همسات المقاهي، وفي تفاصيل الحياة اليومية. لكن روحه التواقة للمعرفة والحرية دفعت به إلى مجالات أرحب وأوسع. أسس صحفا مثل "العالم اليوم" و"صوت الأمة"، ثم انتقل إلى عالم البث الإخباري الدولي الواسع، من قناة الجزيرة إلى العربية إلى سكاي نيوز عربية ثم القاهرة الإخبارية.

وكانت هذه النقلات بين غرف الأخبار في العواصم المختلفة، القاهرة والدوحة وواشنطن ودبي وأبوظبي، أشبه بدخول معمل ضخم لصناعة الوعي والذاكرة. رأى من الداخل كيف تصنع الروايات، وكيف تحاك الأخبار، وكيف تشكل وسائل الإعلام تصورات ملايين الناس عن العالم. كل هذه الخبرة العملية الهائلة تراكمت في عقله، لتصير المادة الخام الثمينة التي يصوغ منها تحليلاته السياسية الحصيفة وقراءاته التاريخية العميقة. إنه لا يتحدث عن السلطة وعن السياسة من برج عاجي، بل من داخل دهاليزها، ومن قلب معمعتها.

لكن وسط هذا الصخب الإعلامي الدولي، بقي قلبه معلقا بشيء آخر، بالماضي. بالماضي البسيط والمعقد لبلده الذي كان يتبخر بسرعة فائقة في زمن العولمة والنسيان الإلكتروني. من هذا القلق الوجودي على الذاكرة، من هذا الخوف من الضياع، ولدت مدونته الشهيرة "قبل الطوفان". ولم تكن مجرد مدونة عادية؛ كانت نافذة أطل منها على جمهوره بأسلوب فريد جمع بين الحكمة والمتعة، وبين العمق والرشاقة. أسلوب المؤرخ الذي يعرف أن الماضي ليس ماضيا، والراوي الذي يجيد صنعة التشويق، والناقد الحاد الذي يرفض أن تدفن الحقائق تحت ركام الإهمال والنسيان. فازت بجائزة أفضل مدونة عربية، وكانت بحق الجذع الرئيسي الذي تفرعت منه كل أغصان مشروعه اللاحق. كل كتاب تقريبا مما بين أيدينا اليوم يمكنك أن تجد له بذرة أولى، أو إشارة مبكرة، في تلك المدونة الثرية. كل خاطرة، كل سلسلة مقالات، كانت تحتاج إلى مزيد من الغوص والتوسع، فتحولت بجدارة إلى كتاب مستقل.

جولة في أقسام المملكة

لنأخذ جولة سريعة، كما لو كنا نسير بين رفوف مكتبة خاصة فاخرة، في أقسام هذه المملكة الفكرية الواسعة: الأول هو قسم التاريخ الحي: هنا لا يكتب ثابت تاريخ الصفوة والحكام، بل تاريخ الحياة نفسها. كتاب مثل "فتوات وأفندية" ليس مجرد سيرة لعصابات أو أفراد غريبين. إنه تشريح دقيق لميكانيزمات السيطرة الاجتماعية، وتكوين السلطات الموازية، وكيف يتشكل الشر والخير في المجتمع المصري ويتبادلان الأدوار في دراما إنسانية فريدة. وكتب مثل ( تاريخ العاديين) و(مصر قبل المونتاج) و(مصر المدهشة) و(تاريخ المقهورين ) تقدم تاريخا مختلفا كليا. إنها تحفر تحت سطح الأحداث الكبرى – الحروب والمعاهدات والانقلابات – لتصل إلى طبقة الذهب الخام: الحياة اليومية للناس، الروح المصرية في لحظات صعودها الحالم وهبوطها المأساوي.

والقسم الثاني تشريح للسلطة: هنا يقف المحلل السياسي الحصيف، الذي يملك أدوات الصحفي المحنك والباحث المدقق. كتابه "صناعة الطاغية" علامة فارقة بكل المقاييس. هو لا يكتفي بتحليل شخص الطاغية الفرد، إنما يذهب إلى تحليل ظاهرة "الطغيان" نفسها كيف تنشأ؟ ما التربة الاجتماعية الخصبة لها؟ وما دور "النخب الكسيحة" - بتعبيره الموحي والدقيق - في تمهيد الطريق لها عبر التواطؤ أو الصمت المخزي؟ وعناوين مثل "محاكمة الرئيس" و"رئيس الفرص الضائعة " و"العصا والمطرقة" تكشف عن انشغال دائم بآلية عمل السلطة، وتفاعلها المعقد، وأحيانا المأساوي، مع جسد المجتمع وتفاصيله.

وفي القسم الثالث الذي يتمحور حول فلسفة الحياة والموت: وفيه لا يخاف ياسر ثابت من الأسئلة الكبرى التي يفر منها الكثيرون. "شهقة اليائسين" كتاب يتناول ظاهرة الانتحار في العالم العربي ليس بمنطق الوعظ الديني أو الإدانة الاجتماعية السطحية، بل بتعاطف إنساني عميق وتحليل نفسي واجتماعي دقيق. وكتب مثل "الموت على الطريقة المصرية" و"حرائق التفكير والتكفير" و"ذنب" تناقش قضايا الموت والخطيئة والضمير والإيمان بأسلوب مفتوح وشجاع، يجمع بين الفلسفة والشعر، وبين التفكير المنطقي والتأمل الوجداني. وحتى كتاب مثل "سيرة اللذة والجنس في مصر" يكتبه بمنهج المؤرخ الاجتماعي المنضبط، الذي يهدف إلى الفهم والتفسير، وليس إلى الإثارة أو الفضح.

أما القسم الرابع فينصب علي سحر الفنون، وفيه يظهر ياسر ثابت عاشق الجمال، الباحث عن الروح في الإبداع. "تاريخ الغناء الشعبي: من الموال إلى الراب" و"سلاطين النغم" رحلتان غنائيتان في تطور الوجدان المصري والعربي. هو يرى في الصوت والموسيقى سجلا حيا ونابضا لأحلام الشعب وهواجسه. و"سينما النهايات الخالدة" و"سينما القلوب الوحيدة" قراءات للسينما العربية لا بوصفها فنا تقنيا فحسب، لكن بوصفها مرآة عاكسة لـ "انتقالاتنا وانتصاراتنا وانكساراتنا"، كما يقول هو. وكتب مثل "الموسيقى العارية" و"طقوس الجنون" تقترب من الفن باعتباره تعبيرا عن أعمق مناطق الروح البشرية، منطقة اللاوعي والهواجس والجنون الخلاق.

وخصص القسم الخامس لمملكة الملاعب حيث يتجلى شغفه بالملاعب واضحا وجليا. وقد يستغرب البعض أن كاتبا جادا ومحللا سياسيا مرموقا يكتب بهذا العمق وهذا الحجم عن الرياضة. لكن ثابت يرى في كرة القدم - اللعبة الشعبية الأولى – أكثر من مجرد لعبة. يرى مجتمعا مصغرا، وساحة لصراع الهويات، ومسرحا للأحلام الفردية والجماعية. كتاب "مشوار الخلود: سيرة محمد صلاح" ليس سردا لأهداف وسجلات، هو قصة صعود وإرادة، قصة تحول قرية صغيرة اسمها نجريج إلى بقعة مضيئة على خريطة الوعي العالمي. وكتب مثل "جنرالات كرة القدم" و"موسوعة كأس العالم" و"حروب كرة القدم" تستخدم الملعب كعدسة مكبرة لفهم السياسة والاقتصاد وعلم النفس الجماعي.

ووراء كل هذا العمق الفكري والسياسي والاجتماعي، ثمة ياسر ثابت آخر. هو الروائي والقاص، صاحب الحس الإنساني الشفيف والنبرة الشعرية الرقيقة. عناوين مثل "يطل الخجل من حقيبتها" و"قبل الذروة بقليل" و"10 قبلات منسية" و"أبناء البكاء" تكشف عن وجه رقيق وشفاف. وجه رجل يكتب عن الحب والشوق والخسارة والذكريات بأسلوب نثري رشيق يلامس شغاف القلب مباشرة، دون استعراض لغوي أو عاطفة مبتذلة.

الموسيقى الخفية

ما السر إذن؟ كيف يستطيع ياسر ثابت أن يجعل من قراءة التاريخ والتحليل السياسي والفلسفة تجربة ممتعة وشيقة، تصل إلى القلب كما تصل إلى العقل، وتغذي الوجدان كما تغذي الفكر؟

السر كله، في تقديري، يكمن في أسلوبه. الأسلوب هو الجسر السحري الذي يبنيه بين القارئ وذلك الكم الهائل من المعلومات والمعارف. أسلوبه يمكن وصفه بأنه سردي ناعم، متدفق كالنهر، متماسك كنسيج العنكبوت، رشيق كحركة القط، متناغم مع نفسه، وفي النهاية، مباشر بكل وضوح وجرأة. كتابته خالية تماما من ذلك الجفاف الأكاديمي القاتل، أو التعقيد الاصطلاحي المتعالي الذي يستخدمه البعض ليفرض هيبته على القارئ. هو يحكي لك. يحكي كما يحكي الصديق العارف الواسع الاطلاع في جلسة حميمة ليلا. تنتقل معه من فكرة إلى أخرى، من واقعة تاريخية موثقة إلى تعليق شخصي ذكي، من اقتباس أدبي عميق إلى نكتة شعبية مضحكة، كل ذلك في انسيابية طبيعية لا تشعر معها أبدا أنك تقرأ مرجعا أو دراسة جافة، إنما تستمع إلى حكاية مسلية. حكاية مسلية، لكنها عميقة الجذور، وبعيدة الغور.

ورغم هذا التدفق الظاهر، والتنوع الهائل في المواد التي ينسج منها نسيجه - الوثائق التاريخية، المقالات الصحفية القديمة، المذكرات الشخصية، الأغاني، المشاهد السينمائية، الأحاديث اليومية - فإن النسيج النهائي متماسك بقوة مذهلة. كل خيط في مكانه، وكل لون يخدم اللوحة العامة. ورشاقة الأسلوب هي التي تجعلك تطير عبر الصفحات دون أن تشعر بثقل الحمولة المعرفية الهائلة التي يحملها الكتاب.

وهناك موسيقى داخلية في جمله. إيقاع جميل بين الجمل القصيرة المفعمة بالدلالة، والجمل الطويلة الموحية التي تأخذك في متاهات التأمل. يستخدم الطباق والمقابلة والتشبيهات البليغة المستمدة من بيئتنا المحلية، فيخلق نسيجا لغويا جميلا يسر الأذن كما يسر العقل.

وأهم ما فيه، المباشرة. لأن ياسر ثابت لا يلف ولا يدور. لا يخفى رأيه خلف سحابة من المصطلحات المعقدة. يضع الفكرة واضحة صريحة، لكنه يفعل ذلك بطريقة فنية عالية، لا تجعل تلك المباشرة تبدو فجة أو ساذجة. هو واضح كضوء الشمس في يوم صاف، لكنه شمس دافئة، تشع بالحكمة والتعاطف الإنساني. عندما ينتقد، يكون نقده حادا وقاطعا كالسيف، لكن السيف لا يوجه إلى رقبة الخصم بقدر ما يوجه إلى فكرته وسلوكه. لا يتعالى أبدا على القارئ. وعندما يتأمل، تكون تأملاته عميقة كالبئر، لكنك تستطيع أن ترى إلى قاعها. هي قريبة منك، كأنها الخواطر التي دارت في رأسك أنت، لكنها صيغت بصورة أجمل وأكثر دقة وبلاغة.

المشروع الأكبر

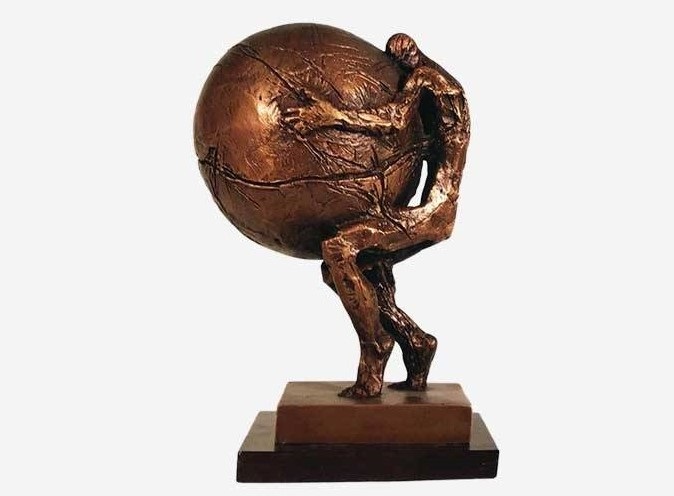

إذن، ياسر ثابت في معرض الكتاب هذا العام ليس مجرد كاتب يؤلف كتب وروايات ويوقع عليها للمعجبين. هو في مهمة أعلى وأسمى. هو حارس للذاكرة في زمن يحترف النسيان، ويسعى بكل قوة لطمس الهويات. هو مقاوم للنسيان والمحو، بأسلحة المعرفة والجمال والفهم. مشروعه الكبير يمكن تلخيصه في كونه محاولة جادة وحثيثة لإعادة تأهيل الوعي الجمعي. تذكيرنا، نحن القراء، من نحن. من أين أتينا. ما المسارات التي سلكناها، والمنعطفات الخطيرة التي مررنا بها. وما الثمن الباهظ الذي دفعناه، وما الأثمان التي لا نزال ندفعها في رحلة وصولنا إلى هذه اللحظة بالذات من التاريخ.

لذلك، حين تمر بأعماله وكتبه ورواياته في المعرض، وتلمس بإصبعك غلاف إحداها، فاعلم أنك لا تلمس مجرد ورق مطبوع وحبر جاف. أنت تلمس جرحا قديما لم يندمل بعد. تلمس ضحكة مكبوتة خلفها ألف قصة. تلمس دمعة جافة على خد التاريخ. تلمس لحنا شاردا كان يملأ الأفق في زمن ما. تلمس هدفا في الشباك جعل الملايين يصرخون فرحا. تلمس قبلة منسية في زقاق مظلم. تلمس حبا ضائعا بين أوراق الوثائق. في النهاية، أنت تلمس وطنا بأكمله، بكامل تناقضاته وروحه وشجونه. أنت تلمس ذاكرة حية، تتنفس وتنبض بين دفتي كتاب.

وأنا، الذي رأيته ذات يوم شابا يحمل حلم الصحافة الفتية في عينيه، في رحاب "الأهرام المسائي"، أرى اليوم أن ذلك الحلم لم يمت، ولم يتضاءل. لكنه تحول. تحول من بريق في العين إلى مكتبة كاملة قائمة بذاتها. مكتبة من لحم ودم وورق. مكتبة تمشي على قدمين، وتتنفس، وتكتب، وتتواصل مع الأجيال.

هذه المكتبة هي مشوار خلوده الحقيقي.

***

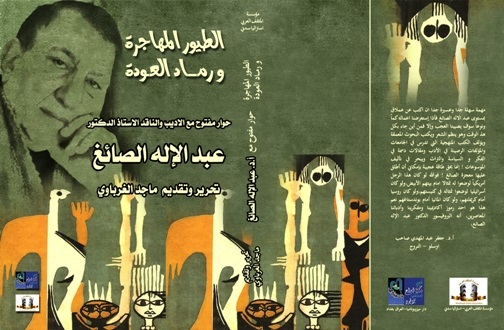

د. عبد السلام فاروق