ختم من الانواء يشهده الكمأ..

كنت قد كتبت في الفقرة الأخيرة من المدخل الى هذه القصيدة المثيرة. والتي كانت تحت عنوان "حين تكون القصيدة مفتوحة كأفق وملمومة كقطرة ماء" باننا "سنبحر مع الشاعر جمال مصطفى في قراءة "بانوراميته" ... بالتفصيل.."

واليوم هو مسك الختام للبانوراما بمقاطعها (51ـ 64)..

القسم السابع/ الاخير: "ختم من الانواء يشهده الكمأ.. "(7)

القنطرةُ بين المادّةِ والمجاز

(51)

"في بابِ لاهوتا مِن اللوح الكتابِ:

البرجُ قنطرةٌ على بحْرِ المَجازْ

البرجُ شهْقةُ تُرْكُوازْ

البرْجُ فازْ

بِشاهِدَهْ

مِن دونِ قبْرْ"

البرجُ شهقةُ التركواز:

يستهلّ هذا المقطع بإشارةٍ إلى "بابِ لاهوتا"، وهو ما يفتحُ النصَّ على بعدٍ دينيٍّ وروحانيّ، حيث يتداخلُ المقدّسُ بالرمزيّ، واللاهوتيّ بالمجازيّ، ليصبح البرج جسرًا بين الواقع والمُتعالي..

وقد يعني جمال مصطفى بمفردة "لاهوتا" بـ " تحرير الانسان".. خاصة ان استخدام مصطلح " لاهوت التحرير" كان قد شاع في أمريكا اللاتينية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.. وهو مزيج من اللاهوت المسيحي والتحليلات الاجتماعية-الاقتصادية الماركسية، والذي مثل ممارسة سياسية لعلماء الدين في أمريكا اللاتينية (البيرو، والبرازيل، والأوروجواي، وإسبانيا) والذين جعل دعاته عبارة: «الخيار التفضيلي للفقراء» شائعة.

البرجُ: القنطرةُ التي تعبرُ بحرَ المجاز

"البرجُ قنطرةٌ على بحرِ المجاز"

هنا، يتخذ البرجُ وظيفةً انتقاليةً، فهو ليس كيانًا جامدًا، بل معبرٌ فوق بحرٍ من المجاز. إنّه المكان الذي يسمحُ للإنسان بتجاوز المادّة والولوج إلى أفقٍ أوسع، حيث تسبحُ الأفكار والمعاني دون قيود. فالمجازُ هو الفضاءُ الذي يتحرّر فيه الفكرُ من سلطةِ الحرفيّة، ليتحوّل إلى طيفٍ لا يُمسَكُ باليد، بل يُدرَكُ بالبصيرة.

الشهقةُ التركوازية: البرجُ ككائنٍ حيّ

"البرجُ شهقةُ تركواز"

تأتي هذه الصورة مُذهلةً في رمزيتها، فالشهقةُ تعبيرٌ عن دهشةٍ أو ولادةٍ جديدة، وكأنّ البرجَ ليس مجرّد بناءٍ هندسيّ، بل كائنٌ نابضٌ بالحياة، يلهثُ تحت ثقلِ الأسرار، أو يزفرُ دهشةَ الانكشاف. أمّا "التركواز"، فهو لونٌ يوحي بالروحانية والصفاء، لون البحر والسماء، حيثُ يلتقي العمقُ بالعلوّ، وكأنّ البرج يستمدُّ جوهرَهُ من هذا الامتزاج بين الأرضيّ والسماويّ.

الفوزُ بالشاهد دون القبر

"البرجُ فازْ بشاهدِه مِن دون قبر"

يصلُ المقطعُ إلى ذروة المفارقة: البرجُ نال شاهدًا يُخلّد اسمه، لكنّه لم يُدفَن، لم يمت، لم يتحوّل إلى أثرٍ بعد عين. هذه إشارةٌ عميقةٌ إلى الخلود الفكريّ والوجوديّ: البرجُ ليس قبرًا للأفكار، بل هو شاهدٌ عليها، ذاكرةٌ حيّةٌ تُقاومُ الفناء.

البرجُ كيانٌ خالدٌ في بحر المجاز

في هذا المقطع، يتحوّل البرجُ إلى كائنٍ متجاوزٍ للزمان والمكان، ليس مجرد بناء، بل روحٌ تتنفّسُ المجاز، وتشهدُ على خلود الفكرة وسط فناء المادّة. هو الجسرُ بين المعرفةِ والسرّ، بين الإدراكِ والحدس، بين المرئيّ والمخفيّ، حيث لا نهاية للحقيقة، كما لا قبر للحلم.

ابنةُ المهندسِ التي أسقطتْ البرج

(52)

"في باب لاهُوتا كذلك: إنّ لاهُوتا الصغيرةَ وحْدَها

صعَدتْ تُطَيِّرُ طائرَ التنّينِ (مِن ورَقٍ مُقَوّى)

حينَ باغَتَها العُقابْ

يا بِنْتَ والدِها المُهندسِ باختفائكِ

حَلَّ بالبُرْجِ الخرابْ"

لاهوتا الصغيرةُ:

الطيرانُ الورقيّ: لعبةُ الطفولة أم استعارةُ المصير؟

"إنّ لاهُوتا الصغيرةَ وحدَها صعدتْ تُطَيِّرُ طائرَ التنّينِ (مِن ورَقٍ مُقَوّى)"

يبدأُ المقطعُ بصورةٍ تحملُ براءةً مُضلّلة: طفلةٌ تُحلّقُ بطائرٍ ورقيّ. لكنّ الاسمَ "لاهوتا" لا يوحي بالبراءة وحدها، بل يُحيلُ إلى البُعد الإلهيّ والميتافيزيقيّ. إنها ليست مجرد فتاةٍ، بل رمزٌ للنقاء المعرفيّ، للروحِ التي تتلمّسُ الأفقَ، تحاولُ التحليقَ ولو عبرَ وهمٍ مصنوعٍ من ورقٍ مقوّى.

العُقابُ المباغِت: سقوطُ البراءة وصدامُ المصير

"حينَ باغَتَها العُقابْ"

العُقابُ هنا ليس مجرد طائرٍ جارحٍ، بل قدرٌ داهم، أو ربما عينُ السلطةِ المُترصّدة، أو سطوةُ الحقيقةِ التي لا تُهادنُ الأوهام. المباغتةُ تحملُ إحساسًا بالكارثة، وكأنّ الطيرانَ ليس مُباحًا لكلِّ أحد، وأنّ كلَّ تحليقٍ محكومٌ بالسقوط إذا ما تجاوز حدودهُ المرسومة.

الابنةُ والمهندس: الخطيئةُ والخراب

"يا بِنْتَ والدِها المُهندسِ باختفائكِ حَلَّ بالبُرْجِ الخرابْ"

يتحوّلُ السردُ إلى نبرةِ رثاءٍ لاهوتيّ: الفتاةُ ليست مجرد فردٍ، بل هي ركيزةٌ خفيّةٌ من بنية البرج. والدها المهندسُ قد يكونُ إشارةً إلى باني البرج الأول، إلى العقلِ الذي أنشأ هذا الصرح، أو حتى إلى العقل الإنسانيّ ذاته الذي يصنعُ ويرتّبُ العوالم.. لكن حين اختفت ابنتهُ، حين غابت روحُ الحلمِ أو النقاء أو البراءة الفكرية، انهار البرجُ معها.

البرجُ ككائنٍ حيّ يموتُ بفقدانِ روحه

البرجُ ليس حجارةً، بل كائنٌ ينبضُ بالحياة، يعتمدُ في قيامهِ على أرواح ساكنيه. فحين غابت "لاهوتا الصغيرة"، حلّ الخرابُ، لا كمجرد انهيارٍ ماديّ، بل كموتٍ لفكرة، كفقدانٍ لجوهرٍ كان يُبقي البرجَ قائمًا..

البراءةُ التي كانت عِمادًا للسقف

لاهوتا لم تكن مجرد طفلةٍ تلعبُ، بل كانت عمودًا روحيًّا، نقطةَ اتّزانٍ.. بين الطفولةِ والعلم.. بين الحلمِ والهندسة.. بين البراءةِ والقدرة.. وعندما سقطتْ، لم تسقط وحدها، بل أخذت معها البرج، كأنّ البناءَ بلا روحٍ، هو خرابٌ محتوم.

اغتيالُ العلوّ والتسلقُ الطفيليّ

(53)

"كانتْ صنوبرةً قد اتَّشَحتْ بِشالٍ مِن وجومْ

إذ أنَّ لِبْلاباً تَطّفَّلَ، راحَ أسودَ يَعتليها

البعضُ قالَ: هيَ الأفاعي السودُ

قرْميدو أفاقَ على

فحيحِ صُعودِها قَدَّ الصنوبرةِ الطويلِ إلى الغيومْ"

*

الصنوبرةُ واللبلاب: الصنوبرةُ المُتوّجةُ بالحزن

"كانتْ صنوبرةً قد اتَّشَحتْ بِشالٍ مِن وجومْ"

الصنوبرةُ هنا رمزٌ للسمُوِّ والاستقامةِ والشموخ، لكنها مُتوّجةٌ بالحزن، مُحاطةٌ بصمتٍ ثقيل، وكأنّها تدركُ مصيرها الوشيك. هذا الوجومُ قد يكون حكمةً صامتةً أو إدراكًا مريرًا لحتمية السقوط حين يُفسح العلوّ المجالَ للطفيليين.

اللبلابُ الأسود: الطفيليُّ الذي يسرقُ العلوّ

"إذ أنَّ لِبْلاباً تَطّفَّلَ، راحَ أسودَ يَعتليها"

اللبلابُ ليس مجرد نباتٍ متسلق، بل رمزٌ للطفيليات التي تتغذّى على شموخ الآخرين، والتي تَنمو على حساب غيرها.. إنه لا يكتفي بالتسلق، بل يُحوّل الصنوبرةَ الشامخة إلى دعامةٍ له، يلتفُّ حولها ليصعدَ، حتى يُسلبها ذاتها، فيصبح علوّها مجرّد منصةٍ لصعودِ الآخر.

الأفاعي السود: التحوّلُ من الطفيلِ إلى الخطر

"البعضُ قالَ: هيَ الأفاعي السودُ"

هنا يبرزُ التأويلُ الآخر: ليس اللبلابُ مجرّد نباتٍ مُتطفّل، بل هو تهديدٌ أكثر خطورة، أقربُ إلى الأفاعي السوداء. الفكرة تتجاوزُ الاستغلالَ الطبيعيّ إلى الاغتيال المُتعمّد، إلى التآمر والهيمنة والخداع.

قرْميدو وصُعودُ الأفعى إلى الغيوم

"قرْميدو أفاقَ على

فحيحِ صُعودِها قَدَّ الصنوبرةِ الطويلِ إلى الغيومْ"

قرْميدو هنا شاهدٌ متأخرٌ، يُدركُ الحقيقة بعد فوات الأوان. لا يَصحو على تسلقٍ بريء، بل على "فحيح"، على صوتٍ يُنذرُ بالخطر، على صعودٍ قاتلٍ مزّق الصنوبرةَ، لا ليستظلَّ بظلّها، بل ليُقصيها تمامًا.

عندما يُقتلُ العلوُّ بأيدي متسلقيه

القصيدةُ تُعيدُ إنتاجَ مأساةٍ متكررة: حين لا يُحاربُ العلوّ من الخارج، بل يُنهكُ من داخله، من أولئك الذين يَتسلّقون عليه دون أن يُضيفوا إليه، حتى يُنهكوهُ ويُحيلوه إلى أنقاض. إنها حكايةُ الاغتيالِ التدريجيّ، حيثُ الطفيلياتُ لا تكتفي بالتسلّق، بل تَقتلُ السُلّمَ الذي أوصلها إلى الأعلى.

ان الحاضر والتاريخ يمنحنا من الأمثلة العديد إذا ما شئنا ان نمنح هذا المقطع انزياحًا سياسيًا..

الهشاشةُ والرؤيا المهدّدة

(54)

"في حُجْرةِ البلّورِ أعلى البُرجِ

تلكَ بِخلْوةِ الرُؤيا تُنادمُهُ الحُدوسُ

سهْرانَ يَخشى أنْ يَنامَ

إذا غفى سِنَةً تُقَطِّعهُ الفؤوسُ"

*

خَلوةُ الرؤيا: عزلةُ الحكيم أم هشاشةُ النبوءة؟

"في حُجْرةِ البلّورِ أعلى البُرجِ

تلكَ بِخلْوةِ الرُؤيا تُنادمُهُ الحُدوسُ"

في هذا المشهد، نرتقي إلى حجرةٍ شفّافة، بَلّورية، مُحلّقة في الأعلى، موطنٍ للرؤى والحدس. البلّور هنا رمزٌ للنقاء والشفافية، لكنه أيضًا رمزٌ للهشاشةِ والقلق. هذه الحجرة ليست مجرد مكان، بل هي فضاءٌ ذهنيّ، عالمٌ من التأملِ والتنبؤ، حيث يتجلّى المستقبلُ حدسًا لا يقينًا.

هنا يقفُ الحاكمُ أو النبيُّ أو الفيلسوفُ، في حالةٍ من السهرِ الدائم، مشدودًا إلى رؤاه، مُحاطًا بهواجسه. فهو لا يُخاطبُ العالَم، بل يُنادمُ الحدوس، يُحاورُ الاحتمالاتِ والرؤى، في عُزلةٍ تكادُ تكونُ رهبانية.

الرعبُ من النوم: حين يُهدَّد الوعي بالفناء

"سهْرانَ يَخشى أنْ يَنامَ

إذا غفى سِنَةً تُقَطِّعهُ الفؤوسُ"

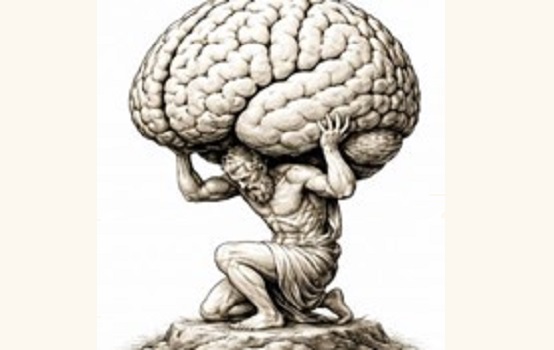

لكن هذه الرؤى ليست طمأنينةً، بل عبءٌ ثقيل، يقظةٌ مفروضة، وسهرٌ لا خيار فيه. فهو يخشى النوم، لأن الغفوةَ ليست مجرد استراحة، بل تهديدٌ وجوديّ. الفؤوسُ تنتظرُ سقوطه، تتربّصُ بغيابه ولو للحظة، وكأن الإدراك هو درعه الوحيد ضد الفناء/ ويمكن منحها بعدًا سياسيًا في الان ذاته..

القلقُ المعرفيّ والمصير المعلّق

هذه الصورةُ تعكس حالةَ كلِّ عالِمٍ أو حكيمٍ أو نبيٍّ او حاكم.. يرى ما لا يراهُ الآخرون، ويَعرف أنَّ لحظةَ الغفلةِ كافيةٌ لينهارَ كل شيء. إنها رمزية العالِم المهدَّد، المفكر المحاصر، النبيّ/ الحاكم/ السياسي الذي لا يستطيعُ أن يستسلم للنوم لأن العالمَ حوله يتربّصُ به.

البرجُ العالي وسيفُ الفؤوس

هذه الحُجرةُ البَلّوريةُ ليست امتيازًا، بل عبءٌ ثقيل. من يصلُ إلى ذروة البرج، حيثُ الرؤى تتجلى، لا يُسمح له بالنوم، لأنَّ وعيه هو آخر ما يحميه من السقوط. إنها مأساةُ البصيرة، او الحصيرة/ كرسي الحكم.. حيث الإدراكُ لا يَمنحُ الراحة، بل يُحوّلُ الحياةَ إلى سهرٍ دائم، لأنَّ السقوطَ ينتظرُ لحظةَ الغفلة

الأفعوانُ بين الحقيقةِ والأسطورة

(55)

"لِلْإفْعُوانِ حُجَيْرةٌ صغْرى: قَفَصْ

.............

عيْناهُ ياقوتِيّتانِ، لِسانُهُ المَشْطورُ سَيْفْ

لا تَقتلوا ذا الأفعُوانَ فَإنَّهُ في البُرْجِ ضَيْفْ

وَهْو الذي لَدَغَ الذي اغتالَ المُهَنْدِسَ

...............

هكذا في بابِلٍ بَعْدَ الخرابِ

البَعضُ يَبْتَدِعُ القصَصْ"

*

ضَيفُ البرج: الحكايةُ بعد الخراب

"لِلْإفْعُوانِ حُجَيْرةٌ صغْرى: قَفَصْ

...

عيْناهُ ياقوتِيّتانِ، لِسانُهُ المَشْطورُ سَيْفْ"

في قلبِ البرج، حيثُ تتشابكُ الرموز، يقبع الأفعوانُ في حُجيرةٍ صغيرة، كأنّه كنزٌ محفوظٌ أو لعنةٌ مقيّدة. الحُجيرةُ هنا ليست فقط مكانًا، بل هي فضاءٌ رمزيٌّ يَجمع بين الحبسِ والقداسةِ والخطر. الأفعوانُ ليس مخلوقًا عاديًّا؛ عيناهُ ياقوتٌ، ولسانه المشطورُ سيفٌ، وكأنهُ كائنٌ بين الحياةِ والمعدن، بين الأسطورةِ والواقع.

الجريمةُ والعقاب: الثأرُ المتسلسل

"لا تَقتلوا ذا الأفعُوانَ فَإنَّهُ في البُرْجِ ضَيْفْ

وَهْو الذي لَدَغَ الذي اغتالَ المُهَنْدِسَ"

لكن هذه الحُجيرةَ تخبّئُ سرًّا أشدّ غموضًا، فالأفعوانُ الذي يُوصى بعدم قتله، هو نفسهُ الذي لدغَ القاتلَ، أي أنَّه أداةُ انتقامٍ، أو لعنةٌ تنقلبُ على من أطلقها. هنا تتجلّى فكرةُ العدلِ القَدريّ، حيث لا يفلتُ قاتلٌ من مصيره، وكأنَّ البرجَ نفسَهُ يُعيد ترتيبَ موازينِ العدالة، عبرَ رمزيّة الأفعوان.

الأسطورةُ تصوغُ التاريخ

"هكذا في بابِلٍ بَعْدَ الخرابِ

البَعضُ يَبْتَدِعُ القصَصْ"

لكن.. هل هذه القصةُ حقيقية؟ أم أنها ولدت من فوضى الخراب، كإحدى الحكايات التي يبتدعها الناسُ بعد السقوطِ ليُفسِّروا به مصيرهم؟ هنا يُشير النص إلى دورِ الأسطورةِ في إعادة بناء الواقع، فحين يسقطُ البرجُ، لا يبقى سوى القصصِ لملءِ الفراغِ، والتاريخِ ليكونَ مرآةً للندمِ أو التبرير.

البرجُ حين يُصبحُ ذاكرةً وأُسطورة

هذا المقطع يتناولُ تقاطعَ الحقيقةِ بالخيال، والعدالةِ بالقَدَر، حيث يتحوّل كل حدثٍ إلى سرديةٍ بعد الخراب. البرجُ، الذي كان رمزَ العظمة، يصبحُ فضاءً للأساطير، حيثُ لا يُعرفُ إن كانت الحقيقةُ هي ما جرى، أم ما رُويَ بعد ذلك.. وهكذا، يبقى الأفعوانُ، لا ككائنٍ، بل كرمزٍ للقصصِ التي يبتدعُها الناسُ حين تُدمَّرُ الأبراجُ، وتبدأُ الأممُ بإعادةِ صياغةِ مصيرها من جديد.

البرجُ بين الظهورِ والغياب

(56)

"مِن بعْدِ آلافِ السِنين

قوافِلُ الدنيا على طُرِقِ الحريرِ تَراهُ يَطفو

مِن بعيدٍ في سُراها ثُمَّ يَغْطسْ

...............

لا بُرجَ

ذي شَهَقاتُهُ مِن بَعْدِهِ يَلْمَعنَ لَيْلاً

كالجواري السابِحاتِ هناكَ كُنَّسْ"

السرابُ الأبدي: برجٌ يطفو على ذاكرةِ الحرير

"مِن بعْدِ آلافِ السِنين

قوافِلُ الدنيا على طُرِقِ الحريرِ تَراهُ يَطفو

مِن بعيدٍ في سُراها ثُمَّ يَغْطسْ"

يرسمُ هذا المقطعُ صورةً للبرجِ وقد أصبحَ شبحًا في ذاكرةِ التاريخ، يظهرُ ويختفي كسرابٍ يُطارده المسافرون على طُرقِ الحرير. إنهُ ليس حجرًا قائمًا، بل فكرةٌ متذبذبةٌ بين الحضورِ والغياب، بين الحقيقةِ والوهم.. كأنَّ البرجَ لم يَسقطْ تمامًا، بل ارتحلَ إلى مستوى آخر، حيثُ لم يعُد معمارًا، بل أسطورةً تُرشد القوافلَ كما كانت النجومُ ترشدُ البحّارة.

السقوطُ الذي يُضيء: البرجُ حين يُصبحُ ذكرى

"لا بُرجَ

ذي شَهَقاتُهُ مِن بَعْدِهِ يَلْمَعنَ لَيْلاً

كالجواري السابِحاتِ هناكَ كُنَّسْ"

لكن، رغم سقوطِ البرج، تبقى شهقاتهُ تُضيءُ كالنجماتِ في سماءِ التاريخ. البرجُ تحوَّل إلى أثرٍ ممتدٍّ في الزمن، ليس حضورًا مادّيًا، بل إشعاعًا يُرشدُ السائرين، تمامًا كما كانت الأبراجُ السماويةُ تهدي العابرين في الليل.

البرجُ حين يتحوّلُ إلى أسطورةٍ خالدة

هذا المقطعُ يؤكد أنَّ العظمةَ لا تُقاسُ فقط بالبقاءِ المادّي، بل بالقدرةِ على التحوّلِ إلى ذكرى تضيءُ رغم الفناء. البرجُ، الذي كان شامخًا، لم يمتْ، بل صارَ نجمًا في سماءِ التاريخ، يلمعُ في الليلِ، تمامًا كما تلمعُ الأساطيرُ في وجدانِ الأجيال.

حينَ ينهارُ البناءُ، ويبقى الختمُ

(57)

"البرجُ مِن بَعْدِ الخرابْ

أَثَرٌ كما الختْم اسطواني

طبْعٌ عراقيُّ المَعاني

في الشِعْر في شَجَنِ الأغاني

في النَوْحِ مُرّاً

في معاتَبَةِ الزمانِ"

البرجُ الخالد: أثرٌ في الذاكرة لا يزول

"البرجُ مِن بَعْدِ الخرابْ

أَثَرٌ كما الختْمُ اسطواني"

ينطلقُ هذا المقطعُ من حقيقة الخرابِ الذي حلَّ بالبرج، لكنه لا ينتهي عند السقوطِ، بل يتجاوزه إلى البقاءِ بصيغةٍ أخرى.. فكما أنَّ الختمَ الأسطوانيّ في الحضارةِ العراقيةِ القديمة كان أداةً لحفظِ الهويّةِ والبصمةِ الثقافية، كذلك صار البرجُ بعد انهياره أثرًا خالدًا، طابعًا مطبوعًا في ذاكرةِ الزمن.. البرجُ لم يعد بناءً مرئيًا، بل نقشًا عميقًا في هوية العراق، في الشعرِ، في الغناء، في الحزن الممتدّ عبر العصور.

البرجُ في الشعرِ والمناحةِ العراقية

"طبْعٌ عراقيُّ المَعاني

في الشِعْر في شَجَنِ الأغاني

في النَوْحِ مُرّاً

في معاتَبَةِ الزمانِ"

هنا، يتحوّل البرجُ إلى رمزٍ للوجعِ العراقيّ المتأصل، حُزنٍ يُغنّى في المواويل، ويُكتبُ في القصائد، ويُبثُّ في النواحِ والمناحاتِ التي توارثتها الأجيال. كأنَّ البرجَ لم يكن مجرّد صرحٍ معماريّ، بل كيانًا يمتدّ في صوتِ الأرضِ وذاكرةِ التاريخ..

البرجُ نقشٌ أبديّ في وجدان العراق

هذا المقطعُ يؤكد أنَّ البرجَ لم يسقطْ تمامًا، بل وجدَ حياةً أخرى في الوجدانِ العراقيّ. إنهُ الأثرُ الذي لا تمحوهُ العصور، والوجعُ الذي لا يُمكنُ نسيانه، والنقشُ الذي يُعيدُ نفسهُ في كلّ أغنيةٍ، في كلِّ قصيدةٍ، في كلِّ زفرةٍ حزينةٍ تعاتبُ الزمان.

الخرابُ بعدَ العظمة

(58)

"مَرثيّةٌ في بابِ قرْميدو

مِن اللوحِ الكتابْ:

..............

لكَأنَّ بابِلَ آهِ مِن بَعْدِ المُهَنْدسِ

أرضُ بُورْ

حتّى لو ارتفَعَتْ جنائِنُ أو قصورْ

حتّى لو امتَدَّتْ على نهْر الفراتِ بِها الجسورْ"

بابلُ بعدَ المهندس: مجدٌ بلا روح

"لكَأنَّ بابِلَ آهِ مِن بَعْدِ المُهَنْدسِ

أرضُ بُورْ"

يبدأ المقطعُ بتجسيدِ الفراغِ الذي خلّفهُ المهندس، ذاك الذي كان العقلَ المدبِّرَ والروحَ المُبدعةَ لبابل. فغيابُهُ ليس مجرد رحيلِ شخصٍ، بل انطفاءُ فكرةٍ، وتحجُّرُ حضارةٍ.. بابلُ بعدهُ لم تعد خصبةً كما كانت، بل تحوّلت إلى "أرضِ بُور"، صورةٌ تعكسُ التصحُّر الفكريّ والروحيّ الذي يعقبُ فقدانَ المبدعين الكبار.

قصورٌ وجسورٌ بلا حياة

"حتّى لو ارتفَعَتْ جنائِنُ أو قصورْ

حتّى لو امتَدَّتْ على نهْر الفراتِ بِها الجسورْ"

هنا، يُعاد تعريفُ المجدِ، فلا القصورُ ولا الحدائقُ المُعلَّقة ولا الجسورُ التي تعبرُ الفراتَ كفيلةٌ بإعادةِ الحياةِ إلى بابلَ. المقطعُ يطرحُ تساؤلًا وجوديًّا: ما قيمةُ التمدُّدِ العمرانيّ حين يفقدُ المكانُ روحه؟ هذه الصورةُ تذكرنا بحضاراتٍ كثيرةٍ عاشتْ بعد سقوطِ عباقرتِها، وظلّت قائمةً في ظاهرِها، لكنَّها فقدت جوهرَها.

موتُ الفكرةِ رغم بقاءِ البناء

هذه المرثيّةُ ليست فقط عن بابل، بل عن كلِّ مجدٍ يتحوَّل إلى قشرةٍ فارغةٍ حينَ يغيبُ مَن صنعوهُ. إنها رثاءٌ للحضارةِ حينَ تواصلُ الصعودَ المادّي، بينما يتلاشى فيها الإبداعُ والعبقريةُ، فلا يبقى منها سوى أطلالٍ مزيّنةٍ تُخفي داخلها فراغًا لا يُعوَّض.

الجمادُ بعدَ الحياة

(59)

"الفيلُ والنَحّاتُ ماتا

وهُو مُنْتَصِبٌ على الرَفِّ الزُجاجي:

برْجُ عاجِ"

برجُ العاج: مجدٌ جامدٌ بلا روح

"الفيلُ والنحّاتُ ماتا"

تبدأ الصورةُ بمفارقةٍ موجعةٍ: الحياةُ التي كانت تتحرَّكُ في الفيلِ، والروحُ التي كانت تُشكِّلُهُ عبر يدِ النحّاتِ، قد غابتا، لكنَّ البرجَ بقيَ منتصبًا.. هنا، يتحوَّل البرجُ من كيانٍ نابضٍ بالحياةِ إلى مجرَّدِ شكلٍ جامدٍ فقدَ مصدرَهُ الحيويّ.. الفيلُ رمزٌ للقوةِ والطبيعة، والنحّاتُ رمزٌ للإبداعِ والخلق، ومع موتِ الاثنين، يبقى ما صنعاهُ كتحفةٍ بلا روح.

البرجُ على الرفِّ الزجاجي

"وهو منتصبٌ على الرفِّ الزجاجي"

صورةُ البرجِ على رفٍّ زجاجيّ تشيرُ إلى تحنيطِ العظمةِ وتحويلها إلى مجرَّدِ تذكارٍ للعرضِ، لا شيء يتحرَّكُ فيه، لا نبض، لا تفاعل.. الزجاجُ رمزٌ للعُزلةِ والهشاشةِ في آنٍ، إذ يحفظُ الشيءَ من التلاشي لكنهُ أيضًا يُفصِلهُ عن الحياةِ الحقيقيّة.. هكذا، يتحوَّلُ البرجُ من صرحٍ شاهقٍ إلى مجرّدِ قطعةٍ محفوظةٍ في متحفِ الزمن.

برجُ العاج: وهمُ المجدِ البعيد

"برجُ عاج"

هذه الخاتمةُ المكثّفةُ تختزلُ فكرةَ الانفصالِ عن الواقع، حيث يصبح البرجُ رمزًا لنخبويّةٍ باردةٍ لا تمتُّ إلى الحياةِ بصلة.. فبرجُ العاجِ في الثقافةِ الإنسانيةِ هو رمزُ العزلةِ الفكرية، مكانٌ مُترفٌ لكنَّهُ بعيدٌ عن همومِ الناس.

هل يبقى البرجُ بعدَ موتِ صُنّاعِهِ؟

بهذه الصورةِ الحادّة، يتساءلُ المقطعُ عن مصيرِ العظمةِ حينَ تصبحُ مجرّدَ ذكرى. هل يظلُّ البرجُ حيًّا حينَ يموتُ مَن أعطاهُ الحياة؟ أم أنَّهُ يتحوَّلُ إلى أثرٍ لا يُذكّرُ إلا بالخواء؟ هنا تكمنُ مأساةُ المجدِ المُتحجِّر، حين يصبحُ حاضرُهُ قفصًا زجاجيًّا لماضٍ كانَ يومًا حيًّا.

رحيلُ العقول وبعثُ الإرث

(60)

أولادُ قرْميدو المُعَلّمِ

بَعْدَهُ كَمُهَندسينْ

فَرّوا إلى الهندِ التي فَرحَتْ بِهِمْ

فَرَحَ الكفيفةِ بالعيونْ

أولادُ قرميدو المُعَلّمِ

ها هُمو يَتَناسلونْ"

هروبُ المهندسين وولادةُ الأبديّة

"أولادُ قرميدو المُعَلّمِ

بعدهُ كمُهندسينْ

فَرّوا إلى الهندِ التي فَرِحَتْ بهمْ"

يُقدّمُ المقطعُ صورةً للحركةِ الدائمةِ للمعرفةِ، حيث لا تموتُ الأفكارُ بموتِ أصحابها، بل تبحثُ عن أرضٍ جديدةٍ لتنمو فيها.. بعد رحيلِ قرميدو، يرحلُ تلامذتُهُ، لكنَّهم لا يضيعونَ في العدم، بل يجدونَ ملاذًا في الهند، تلك الأرضُ التي طالما احتضنتِ الفلسفةَ والرياضياتِ والعمارة. استقبالُ الهندِ لهؤلاءِ المهندسينِ ليس مجردَ قبولٍ، بل فرحةٌ تُشبهُ فرحةَ الكفيفةِ حينَ تُبصرُ، وكأنّ المعرفةَ جاءتْ لتفتحَ عيونَها على رؤى جديدة.

الاستمرارية: المعرفةُ لا تموت

"أولادُ قرميدو المُعلّمِ

ها هُمو يَتَناسلونْ"

هنا تكتملُ الدائرةُ، إذ لا يتوقّفُ الأثرُ عندَ شخصٍ واحدٍ، بل يمتدُّ عبرَ الأجيال. الهندسةُ، كالفكرِ العميقِ، لا تعرفُ حدًّا زمنيًّا أو جغرافيًّا، بل هي شجرةٌ تستمرُّ في النموِّ والتفرّع. فرارُ أولادِ قرميدو ليسَ خسارةً، بل امتدادٌ لروحهِ في أماكنَ أخرى، لتُعيدَ بناءَ مجدٍ جديد.

البرجُ في كلِّ مكان

بينما ينهارُ برجُ بابل، يُعادُ بناؤهُ في أماكنَ أخرى، ليس بالحجارة، بل بالعقولِ التي تحملُ فكرَ المهندسِ العظيم. هكذا، يُصبحُ قرميدو أسطورةً لا تنتهي، إذ تتحوّلُ معرفتُهُ إلى سلالةٍ من العقولِ الخلّاقةِ التي تستمرُّ في البناءِ والتجديد.

سقوط البرج وسرقةُ الحلم

(61)

"في الليلةِ البَغْضاءِ

في الثُلُثِ الأخيرِ

تَناهَبَ المُتَلَثِّمونَ البُرجَ

فاحتَمَلوا الكنوزَ لِيَختفوا

قَبْلَ انجِلاءِ المَذبَحةْ

حتى لَقد خَلَعوا عن الثِيرانِ

كُلَّ الأجنِحةْ"

"في الليلةِ البغْضاءِ في الثُلُثِ الأخيرِ تناهَبَ المُتلثّمونَ البُرجَ فاحتَمَلوا الكنوزَ ليختفوا قبلَ انجِلاءِ المذبحةْ"

يُصوّرُ هذا المقطع مشهدًا دراميًا لانهيار البرج تحت وطأةِ الطمعِ والخراب.. إنَّ اختيارَ "الليلةِ البغضاء" و "الثُلُثِ الأخيرِ" يُوحي بأنّ النهايةَ كانتْ محسومةً، وكأنَّ الزمنَ بلغَ لحظاتهِ الأكثر ظلمةً قبلَ الفجر. المتلثّمونَ، مجهولو الهوية، يمثّلونَ أولئكَ الذين لا يأتونَ إلّا في العتمةِ ليسرقوا الأحلامَ والإنجازاتِ، ويختفوا دون أثر، وكأنَّ البرجَ لم يكنْ يومًا سوى سرابٍ تبخّرَ في فوضى الطمعِ والخراب.

السرقةُ الكبرى: أكثرُ من كنوز

"حتى لقد خلعوا عن الثيرانِ كلَّ الأجنحةْ"

في هذه الصورةِ المؤلمةِ، لا تتوقّفُ الخسارةُ عندَ نهبِ الكنوز، بل تمتدُّ إلى نزعِ الأجنحةِ عن الثيران، التي قد تكونُ رمزًا للحريةِ والإبداعِ والقوةِ الأسطورية. هنا يتحوّلُ الفعلُ إلى جريمةٍ مزدوجة: ليسَ فقط سرقةُ الماديات، بل اغتيالُ الفكرةِ ذاتها، كأنَّ الطموحَ الذي كانَ يحلّقُ صارَ حبيسًا بلا أمل.

البرجُ ينهار، لكنّه لا يموت

قد يكونُ البرجُ قد سقط، لكنَّ السؤالَ الأهمَّ هو: هل يستطيعُ النهبُ والموتُ والخرابُ أن يُطفئَ فكرةً؟ مثلما تستمرُّ الأسطورةُ بعدَ الدمار، يبقى البرجُ خالدًا في الذاكرةِ، ولو بدونِ أجنحة.

ميراثُ البرجِ وصراعُ الأحفاد

(62)

"في البرجِ

في أحشائِهِ قرْميدةٌ ذَهَبِيَّةٌ

جاءَ الحفيدُ

مِن بَعْدِ قرْنٍ أو يَزيدُ على الخرابِ

فَحازَها

كُلُّ الذينَ تَمَلَّكوها بَعْدَ ذلكَ يَزعمونَ بأنَّهُمْ

أحفادُ قرْميدو وقرْميدو وليْسَ سِواهُ جَدُّهُمُ الوحيدُ"

القرْميدةُ الذهبية:

"في البرجِ

في أحشائِهِ قرْميدةٌ ذَهَبِيَّةٌ

جاءَ الحفيدُ

مِن بَعْدِ قرْنٍ أو يَزيدُ على الخرابِ

فَحازَها"

يقفُ هذا المقطعُ عندَ فكرةِ الميراثِ المفقودِ والمُستعاد، حيثُ يرمزُ البرجُ إلى حضارةٍ ضائعةٍ لكنّها تحتفظُ بجوهرٍ ذهبيٍّ في أعماقها.. القرْميدةُ الذهبيةُ ليستْ مجرّدَ قطعةٍ ماديةٍ، بل هي الرمزُ الوحيدُ الباقي من مجدِ البرجِ بعدَ قرنٍ من الخراب.. عودةُ الحفيدِ بعدَ زمنٍ طويلٍ تُوحي بالتواصلِ المستمرِّ بينَ الأجيالِ، حيثُ يُحاولُ الماضي أن يجدَ صدىً في المستقبل.

الشرعيةُ الضائعة وصراعُ الهوية

"كُلُّ الذينَ تَمَلَّكوها بَعْدَ ذلكَ يَزعمونَ بأنَّهُمْ

أحفادُ قرْميدو وقرْميدو وليْسَ سِواهُ جَدُّهُمُ الوحيدُ"

هنا تتجلّى مفارقةُ الملكيةِ والشرعية، حيثُ تتحوّلُ القرْميدةُ الذهبيةُ إلى رمزٍ للصراعِ على الانتماءِ والهوية.. ما إن يستعيدَ الحفيدُ هذه الجوهرةَ حتى يتنازعَ عليها الجميعُ، زاعمينَ الانتسابَ إلى المهندسِ الأسطوريِّ قرْميدو، وكأنَّ الإرثَ الحضاريَّ لا ينتمي لأحدٍ بمفردهِ، بل يُصبحُ ملكيةً متنازعًا عليها بينَ الطامحينَ لإعادةِ كتابةِ التاريخِ لصالحهم.

البرجُ كحقيقةٍ تتجاوزُ الملموس

هذا المقطعُ يُشيرُ إلى استمرارِ البحثِ عن الجذورِ وسطَ الخرابِ، حيثُ لا يُمكنُ لأحدٍ أن يدّعي ملكيةَ المجدِ وحده. فالبرجُ، وإن تهدّم، يبقى فكرةً حيّةً في ذاكرةِ الأحفادِ، لكنّ صراعاتِ الميراثِ قد تُفسدُ المعنى الحقيقيَّ للإنجازِ الحضاري.

الحَجَرُ الذي هَجَرَ بابل

(63)

"في بابِ جَلْميدو بنِ قرميدو مِن اللوحِ الكتابِ:

هُوَ الذي قد هَرْمَنَ الأهرامَ

في شَتّى بِقاعِ الأرضِ إذْ قدَّ الحَجَرْ

ولِأنَّ جلْميدو تَدارَكَ سَهْوَ والِدهِ

فَقَدْ بَقيَتْ بَدائِعُهُ وقَد صَرَفَ النَظَرْ

عن بابِلِ الأولى وعن برجٍ يُقالُ ... ولا أثَرْ"

باب جَلْميدو:

"في بابِ جَلْميدو بنِ قرْميدو مِن اللوحِ الكتابِ:

هُوَ الذي قد هَرْمَنَ الأهرامَ

في شَتّى بِقاعِ الأرضِ إذْ قدَّ الحَجَرْ"

يضعنا هذا المقطعُ أمام شخصيّةٍ جديدةٍ في ملحمة البرج: جَلْميدو بن قرْميدو، والذي يبدو أنَّهُ ابنٌ بارٌّ بالحجارةِ لا بالبرج.. فبدلًا من أن يكونَ امتدادًا لوالدهِ، يتّجهُ إلى بناءِ مجدِه في أماكنَ أخرى، مشيّدًا الأهرامَ في شتّى بقاعِ الأرض.. الاسمُ نفسه "جَلْميدو" مأخوذٌ من الجَلْمَد، أي الصخرِ الصلبِ، مما يعكسُ صلابتهُ كمهندسٍ، لكنهُ في ذاتِ الوقتِ يوحي بقسوتهِ وانفصالهِ عن إرثِ والده.

التراجعُ عن الحُلم البابلي

"ولِأنَّ جلْميدو تَدارَكَ سَهْوَ والِدهِ

فَقَدْ بَقيَتْ بَدائِعُهُ وقَد صَرَفَ النَظَرْ

عن بابِلِ الأولى وعن برجٍ يُقالُ ... ولا أثَرْ"

يُشيرُ السطرُ إلى أنَّ جَلْميدو رأى في مشروعِ والدهِ قرْميدو خطأً لم يُرِد تكرارَه، فقد اعتبرَ برجَ بابلِ مغامرةً فاشلةً أو حلُمًا مستحيلًا، فاختارَ بناءَ صروحٍ أخرى أكثر استدامة.. وفي ذلك تناصٌّ مع التاريخ، حيثُ نجدُ أنَّ الأهراماتِ صمدتْ بينما اندثرتْ أبراجُ بابلَ المزعومة..

الإرثُ المُتجاهَل

هذا المقطعُ يُسلّطُ الضوء على صراعِ الأجيالِ في الإبداعِ والهوية، حيثُ يُفضّلُ الابنُ إنشاءَ معجزاتِه الخاصةِ بدلًا من إحياءِ مجدِ والده. وفي النهايةِ، فإنَّ برجَ بابلَ، على عكسِ الأهراماتِ، تحوَّلَ إلى مجردِ أسطورةٍ... بلا أثر.

شهادتان متناقضتان

(64)

"مَن قالَ أنَّ هناكَ بُرْجاً؟

لا دليلَ سوى القصيدةِ والمَكيدةِ:

في القصيدةِ لا يَزالُ

وفي المَكيدةِ لا تَزالُ الشاهدةْ"

البرجُ بين الحقيقةِ والوهم

"مَن قالَ أنَّ هناكَ بُرْجاً ؟

لا دليلَ سوى القصيدةِ والمَكيدةِ:"

في هذا المقطع، يُثيرُ الشاعرُ تساؤلًا جوهريًا: هل وُجدَ برجُ بابلِ أصلًا، أم أنّهُ مجرَّدُ أسطورةٍ حَفِظتْها القصائدُ ورَوَّجَتها المكائدُ؟ هذا التساؤل يفتحُ البابَ أمام التشكيكِ في التاريخِ المُتداوَل، حيثُ لا يبقى من البرجِ شيءٌ ملموسٌ سوى اللغةِ التي خلّدتهُ، والمؤامراتِ التي أحاطتْ به..

القصيدةُ والمكيدةُ

"في القصيدةِ لا يَزالُ،

وفي المَكيدةِ لا تَزالُ الشاهدةْ"

يُبرزُ النصُّ ثنائيةَ البقاءِ والفناء:

* البرجُ حيٌّ في القصيدةِ، حيثُ استمرَّ في الخيالِ الأدبيِّ والأسطورة، وهذا تأكيدٌ على قوَّةِ اللغةِ في حفظِ الأشياءِ حتى لو زالت مادّيًا..

* وفي "المكيدةِ"، تبقى الشاهدةُ، بمعنى أنَّ التلاعبَ السياسيَّ أو التاريخيَّ هو ما صنعَ أسطورتهُ أو طمسَها. فهل كان البرجُ حقيقةً سُوّيتْ بالأرضِ، أم كان خرافةً ضخّمتْها المصالحُ السياسيةُ واللاهوتية؟

البرجُ كفكرةٍ خالدة

المقطعُ يُثيرُ مسألةً فلسفيةً: هل للأشياءِ وجودٌ خارجَ اللغةِ والتأويل؟ برجُ بابلَ لم ينجُ ماديًا، لكنّهُ يظلُّ قائمًا في الخيالِ البشري، يتوهّجُ كلّما أُعيدتْ روايتُهُ.

***

فتنة الانطباع في حدائق الابداع

بانوراما برج بابل بين الحداثة والأصالة

في رحلتنا عبر بانوراما برج بابل، نقف عند تخوم قصيدة تتجاوز حدود الزمان والمكان، متوغلة في بواطن النفس البشرية، متشابكة مع نسيج التاريخ والأسطورة، مستعيدة في ثناياها أصداء الماضي بحروف المستقبل. إنها قصيدة تتموضع عند نقطة التقاء الشعر بالحكمة، واللغة بالحلم، والتاريخ بالحداثة، لتُشيد برجًا من الكلمات، لا يتهاوى كما تهاوت أبراج الإنسان، بل يعلو ويتمدّد في آفاق الشعر والوعي.

حداثة الأسلوب وعظمة البناء

تتجلى أهمية هذه القصيدة في قدرتها على أن تكون جسرًا بين عصور متباينة، إذ تتشابك أصداء الأسلوب الحداثي بتقنياته الجريئة مع ألق العمود الشعري بأوزانه ورنينه الموسيقي، مما يخلق نصًا لا يقف عند حدود التجريب، بل يعيد تعريف العلاقة بين الشكل والمضمون. فالقصيدة ليست مجرد انعكاس لمرحلة شعرية، بل هي تجسيد لحالة من النضوج الفني والتجاوز الإبداعي الذي يضعها في مصاف التجارب الشعرية الخالدة.

جمال مصطفى: الشاعر الحداثي بامتياز

يؤكد الشاعر جمال مصطفى حضوره كمجدد في حقل الكتابة الشعرية، حيث لا يرضى بالسائد، بل يغامر في عوالم لغوية وفكرية لا يطرقها إلا القلّة. إنه شاعر يمزج بين الروح الكلاسيكية والروح الحداثية، بحيث لا ينحاز إلى طرف دون الآخر، بل يُعيد تشكيل القصيدة ضمن فضاء خاص به، فيُحكم قبضته على المعنى دون أن يخنق الإيقاع، ويحتفي بالموسيقى الداخلية للكلمات دون أن يقع في شرك التقليد.

بين قديم الوزن وحداثة الرؤيا

في قصيدته، يخلق جمال مصطفى توازنًا بديعًا بين الشكل التقليدي المتمثل في التفعيلة والوزن، وبين الروح الحداثية التي تتجلى في انزياحاته الأسلوبية وصوره الشعرية الأخّاذة. فهو لا يكتفي بمجاراة التراث، بل يعيد صوغه وفق منظور جديد، يراعي التناغم الصوتي والإيقاع اللفظي، ليخرج لنا قصيدة تنبض بالحياة، تُموسق الفكرة وتُهندس الإحساس، بحيث تبدو وكأنها كائن شعري يتنفس في كل سطر.

المعجم اللفظي ودهشة الصورة

لا يمكن المرور على هذه القصيدة دون التوقف عند المعجم اللفظي الغني.. والذي ينضح بالثراء اللغوي والتكثيف الدلالي، حيث تتقاطع الكلمات والتراكيب في نسيج محكم، يزخر بالاستعارات والكنايات التي تفتح أفق التأويل على مصراعيه. فكل صورة شعرية تنفلت من أسر المألوف، وكل مفردة تنبثق كحجر كريم في صرح البلاغة، مما يمنح القصيدة طابعًا فريدًا يجعلها عصيّة على النسيان.

السرد الشعري والرمزية العميقة

يمزج الشاعر بين السرد غير التقليدي وبين الرمزية الكثيفة، فلا تُروى القصيدة كحدث زمني متتابع، بل كأمواج متلاحقة من المجاز، تنكسر عند صخور الذاكرة البشرية، لتعيد تشكيل الواقع وفق رؤية خاصة. استخدامه الجريء للغة يتجلى في اختيار الكلمات التي تستفز المخيلة، والتراكيب التي تنفجر في الذهن كإيقاع زلزالي، محدثة أثرًا لا يزول بسهولة. إنه توظيف شعري لا يكتفي بملامسة العاطفة، بل يغوص في العمق الوجداني والفكري، محققًا تفاعلًا لا واعيًا بين النص والمتلقي.

الهوية الشعرية الفريدة

إن أعظم ما يميز هذه القصيدة هو صوتها الفريد، إذ استطاع الشاعر أن يطوّر أسلوبًا شخصيًا يُميز قصيدته عن غيرها، فيخلق تجربة شعرية مُتفرّدة، لا تشبه إلا ذاتها. وهذا التفرد لا ينبع فقط من إتقان الصنعة الشعرية، بل من الرؤية التي تقف خلف النص، ومن الجرأة على انتهاك الحدود التقليدية بين الأجناس الأدبية، ليخرج العمل في النهاية وكأنه مشهد بانورامي تتداخل فيه الألوان والأزمنة والظلال، مُحققًا تجربة قرائية لا تُنسى.

برجٌ لا ينهار

في نهاية المطاف، تظل بانوراما برج بابل علامة فارقة في الشعر العربي الحديث، قصيدةٌ تحمل في مفاصلها روح التجديد، لكنها لا تنفصل عن جذور الشعر الضاربة في عمق التراث. إنها مرآة لعالم يتشظى، لكنها في الوقت ذاته نبوءة لعالم يولد من بين الركام. إن البرج الذي شيده الشاعر هنا ليس كأبراج البشر التي هوت تحت ثقل غرورها، بل هو برج من الحروف والصور والأفكار، صامدٌ في وجه الريح، متعاليًا عن الزوال. إنه برج بابل الذي لم يُهدم، بل بُعث من جديد، ليظل شاهدًا على خلود الكلمة حين تصاغ بنبض الشعر الحق.

**

طارق الحلفي

......................

* رابط القصيدة //

https://www.almothaqaf.com/nesos/971491

* رابط المدخل //

https://www.almothaqaf.com/readings-5/979452

* رابط القسم الاول //

https://www.almothaqaf.org/readings-5/979564

* رابط القسم الثاني //

https://www.almothaqaf.com/readings-5/979680

* رابط القسم الثالث//

https://www.almothaqaf.com/readings-5/979779

* رابط القسم الرابع//

https://www.almothaqaf.com/readings-5/980014

* رابط القسم الخامس//

https://www.almothaqaf.com/readings-5/980259

* رابط القسم السادس//

https://www.almothaqaf.com/readings-5/980524