قراءة نقدية في قصيد "يومان في الفردوس أم لحظتان" ليحيى السماوي

مقدمة: تنهض قصيدة «يومان في الفردوس أم لحظتان» للشاعر يحيى السماوي بوصفها تجربة شعرية مكثّفة، تُعيد مساءلة مفهوم الزمن من خلال مفارقة دلالية تقوم على تعارض الامتداد واللحظة. فالقصيدة لا تتعامل مع الزمن بوصفه قياسًا خطيًا، بل بوصفه تجربة وجودية تتشكّل في فضاء رمزي تتقاطع فيه الأضداد، حيث يتعطّل القياس الزمني لصالح كثافة الحضور.

ومن هذا المنطلق، يتجاوز النص البنية الغزلية التقليدية ليقارب أسئلة تتعلّق بالزمن والاكتمال والهوية الإنسانية في مواجهة الفناء. فالعشق لا يُقدَّم بوصفه تجربة عاطفية فحسب، بل يتحوّل إلى أفق تأويلي يُعاد من خلاله تعريف الزمن والمكان والجسد، ضمن رؤية شعرية تنفتح على أبعاد صوفية ووجودية دون أن تنغلق في خطاب عقائدي مباشر. كما تستثمر القصيدة شبكة من العلامات الرمزية التي تُحيل إلى الامتداد الإنساني، وتستدعي الطفولة بوصفها حالة وجودية تتجاوز حدود العمر الزمني.

تنطلق هذه الدراسة من قراءة نقدية متعددة المقاربات، تجمع بين التحليل الكينوني، والقراءة السياقية غير التصريحية، والمقاربات البنيوية والسيميائية والنفسية، إضافة إلى الأفق الصوفي، بهدف الكشف عن البنية الدلالية العميقة التي يقوم عليها النص. وتُظهر القراءة أن الزمن في القصيدة لا يُقاس بالامتداد الكمي، بل بكثافة اللحظة وامتلائها الوجودي، حيث تتحوّل اللحظة إلى معادل رمزي للفردوس.

كما تكشف الدراسة عن حضور الطفولة بوصفها حالة كينونية وروحية، لا مرحلة عمرية، وعن الجسد بوصفه فضاءً للخصب والخلق، لا موضعًا للخطيئة. وتُبرز القراءة الصوفية العشق باعتباره تجربة كاشفة تُعلّق الزمن وتُعيد وصل الأضداد، في حين توضّح والمقاربات البنيوية والسيميائية كيف تُبنى القصيدة على شبكة من الثنائيات والعلامات المنزاحة التي تُنتج المعنى عبر التفاعل لا الفصل.

وتخلص الدراسة إلى أن القصيدة تمثّل تجربة شعرية مركّبة، ترى في العشق فعلًا لمقاومة الفناء، وفي اللحظة المكتملة شكلًا من أشكال الخلود، بما يجعل النص مفتوحًا على مستويات متعددة من التأويل، ويؤكّد ثراءه الدلالي والجمالي.

أولًا: سؤال الزمن وكثافة اللحظة

يفتتح الشاعر نصه بسؤال ظاهره الاستفهام وباطنه التفكيك: «يومان في الفردوس؟ أم لحظتان؟»

لا يبحث هذا السؤال عن إجابة عددية، بل يزعزع مفهوم الزمن الخطي القائم على الامتداد والقياس. فالزمن في القصيدة لا يُقاس بطوله، بل بكثافته الكينونية؛ إذ تصبح اللحظة المكتملة معادلة لعمر كامل، بينما يفقد الامتداد الفارغ قيمته. وهنا ينتقل الزمن من كونه إطارًا خارجيًا إلى كونه تجربة معيشة، تُقاس بالامتلاء لا بالعدّ.

ثانيًا: اللازمان واللامكان – تعليق الكينونة

تستند القصيدة إلى ثنائية اللازمان واللامكان بوصفها آلية شعرية لتعليق شروط الوجود المألوف. فاللازمان لا يعني نفي الزمن، بل تعطيله بوصفه سلطة قاهرة، وتحويله إلى حضور خالص. أما اللامكان، فهو نفي للتثبيت الجغرافي، بما يجعل التجربة العشقية حالة وجودية لا تُؤرشف ولا تُستعاد، بل تُعاش في لحظتها.

ثالثًا: الطفولة بوصفها حالة وجودية

تتكرر صورة الطفولة في القصيدة بوصفها استعارة مركزية، لا تحيل إلى عمر بيولوجي، بل إلى حالة وجودية تتسم بالعفوية، وغياب الحساب، والتحرّر من ثقل الزمن الاجتماعي. فالطفولة هنا ليست حنينًا إلى الماضي، بل عودة إلى الحضور الخالص، حيث تُعاش اللحظة دون خوف من الفقد أو القلق من الامتداد.

رابعًا: الجسد بين الخصب والقداسة

يقدّم السماوي الجسد بوصفه فضاءً للخلق لا للخطيئة. فالرموز الزراعية المتكررة، مثل المحراث، والتنّور، والقمح، تحيل إلى دورة الحياة والخصب والاستمرار، لا إلى الشهوة المجردة. الجسد في هذا السياق لا يُعرّى، بل يُنير، ولا يُستهلك، بل يُثمر، ليغدو العشق فعلًا كونيًا يشارك في إعادة إنتاج المعنى.

خامسًا: العشق بوصفه صلاة موازية

في لحظة مفصلية، يلتقي العشق بالمقدّس، لا بوصفه نقيضًا له، بل بوصفه امتدادًا وجوديًا له. فالدعاء الذي يسبق الأذان لا يُطلب فيه الخلاص الأخروي، بل تعليق الزمن، وسجن الساعات، ومنع الثواني من التسلّل. العشق هنا يتحوّل إلى طقس وجودي، لا يناقض الإيمان، بل يعيد تعريفه بوصفه حضورًا ممتلئًا.

سادسًا: قراءة سياقية غير تصريحية – الطفل بوصفه حضورًا دلاليًا خفيًا

لا تُقدّم القصيدة الطفل بوصفه شخصية نصيّة سردية مكتملة، ولا تُقيم حوله مشهدًا حكائيًا مباشرًا، على الرغم من حضور لفظي صريح لصورة «الطفلين». غير أنّ البنية الدلالية للنص تتيح قراءة سياقية تستند إلى ما يمكن تسميته ب«الحضور غير التصريحي»، حيث يتحوّل الطفل من كيان سردي إلى علامة رمزية تُحيل إلى لحظة كينونية يتقاطع فيها استرجاع الطفولة مع وعي الشيخوخة، بما يتجاوز التفسير الغزلي المحض، ويفتح أفقًا تأويليًا أعمق يتصل بسؤال الامتداد والاكتمال.

يتجلّى هذا الحضور في الإلحاح على تعليق الزمن، وفي استدعاء مفردات الخريف، والخصب، والقمح، وهي علامات تعبّر عن وعيٍ ما بعد اكتمالي يرى في الحياة سلسلة متصلة لا لحظة منفصلة. فالزمن في هذا السياق لا يُستعاد بوصفه ماضيًا، بل يُعاد تشكيله بوصفه حضورًا ممتدًا، تتداخل فيه البداية والنهاية ضمن رؤية وجودية واحدة.

وفي هذا الإطار، يمكن تأويل صورة «الطفلين» بوصفها تمثيلًا مزدوجًا: طفلٍ يحضر بوصفه رمزًا للحياة المتجددة والامتداد الإنساني، وذاتٍ ناضجة تستعيد طفولتها عبر هذا الحضور، لا عبر الحنين أو الاسترجاع العاطفي. فالطفولة هنا ليست مرحلة زمنية، بل حالة كينونية تُحرّر الذات من ثقل الحساب الزمني، وتعيدها إلى دهشة الوجود الأولى.

وبهذا المعنى، لا يغدو الطفل عنصرًا سرديًا داخل النص، ولا إحالة سيرية مباشرة، بل يتحوّل إلى قوة دلالية محرّكة، تُعيد صياغة علاقة الشاعر بالزمن والمعنى، وتمنح القصيدة عمقها الوجودي، دون أن تُقحمها في إطار تأويلي مغلق أو قراءة سِيَرية قسرية.

سابعًا: النصفان المستجمعان – اكتمال الكينونة

تُختتم القصيدة باستعارة حبة القمح، بوصفها رمزًا للاكتمال المشروط بالانقسام. فالإنسان بلا نصفه الآخر وجود ناقص، بلا معنى، يتحوّل إلى ما يشبه الدخان. العشق هنا ليس إضافة عاطفية، بل شرط اكتمال وجودي، يعيد الكائن إلى صورته الأولى، حيث لا فردية معزولة، بل وحدة مزدوجة.

ثامنًا: تفسير الأبيات في ضوء البنية الدلالية

1. حسام الشوق وغصن البان

السيف هنا هو «حسام الشوق»، أي طاقة العشق المكبوتة التي تتحوّل إلى فعل. والكرّ باللثم على غصن البان يترجم اندفاعًا لا افتراسًا، حيث تتحوّل لغة الحرب إلى لغة قبلة.

2. زيق القميص والفرقدان

الانكشاف عبر زيق القميص لا يُقدَّم كفضيحة، بل كإشراق، إذ يشعّ الضحى من الجسد كما يشعّ الفرقدان في الدجى.

3. المحراث والتنّور وجمر المغان

رموز الخصب تؤكد أن العشق فعل خلق واستمرار، حيث الجسد أداة إثمار لا استهلاك.

4. العصفورتان في الغيث

صورة البراءة والهشاشة، حيث الشيخ يستعيد طفولته عبر هذا الارتجاف.

5. محراب الصلاة والحان

الجمع بين المقدّس والدنيوي، حيث العشق طقس وجودي لا ينفي الإيمان.

6. النصفان المستجمعان وحبة القمح

اكتمال الكينونة عبر الآخر، حيث يصبح الإنسان بلا امتداد وجودًا ناقصًا.

تاسعًا: القراءة الصوفية – العشق بوصفه كشفًا روحيًا

تاسعًا: قراءة بنيوية للقصيدة

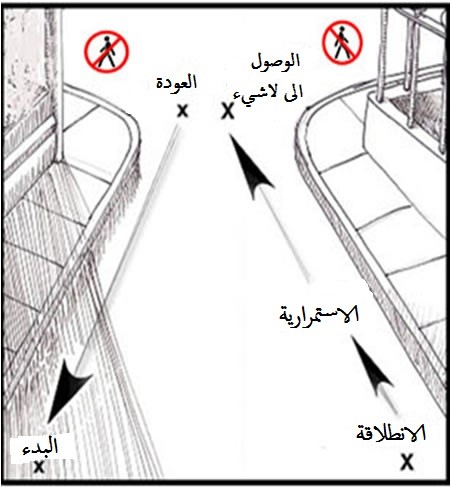

تقوم البنية الداخلية للقصيدة على نظام من الثنائيات المتقابلة التي تُنتج المعنى عبر التوتر لا عبر السرد. فالعنوان نفسه يؤسس لهذا البناء البنيوي القائم على المفاضلة بين الامتداد الزمني («يومان») والكثافة الوجودية («لحظتان»)، وهو تقابل يتكرّر في مختلف مستويات النص.

على المستوى الدلالي، تتوزع القصيدة على حقول متقابلة:

- الزمن/اللازمن

- الطفولة/النضج

- المقدّس/الدنيوي

- الماء/النار

ولا تعمل هذه الثنائيات بوصفها تناقضات حادّة، بل بوصفها عناصر متجاورة داخل بنية واحدة، حيث يُعاد إنتاج المعنى من خلال الجمع لا الفصل. فالمحراب لا يُلغى بالحان، بل يتجاور معه، كما لا تُلغى الصلاة بالاشتهاء، بل يُعاد تعريفهما داخل وحدة دلالية واحدة.

أما على المستوى التركيبي، فتتسم القصيدة بحركة دائرية تبدأ بالسؤال وتنتهي بالاكتمال الرمزي (حبة القمح)، بما يمنح النص بنية مغلقة نسبيًا، تُحيل النهاية إلى البداية، وتؤكد أن الاكتمال لا يتحقق بالامتداد الخطي، بل بالعودة إلى الجوهر.

وتُسهم الصور المتكررة ذات الطابع الزراعي والكوني في تثبيت هذه البنية، إذ تعمل بوصفها وحدات دلالية متوازنة، تتكرر بصيغ مختلفة دون أن تفقد وظيفتها البنيوية، مما يمنح النص تماسكًا داخليًا قائمًا على التكرار التحويلي لا التكرار اللفظي.

وبذلك، يمكن القول إن القصيدة تُبنى بنيويًا على جدلية الأضداد المتآلفة، حيث لا يُنتج المعنى من عنصر واحد، بل من العلاقة التي تنشأ بين العناصر داخل النسق النصي.

عاشرًا: القراءة السيميائية للقصيدة

تقوم البنية السيميائية للقصيدة على تحويل العلامات من معناها التداولي المباشر إلى معنى رمزي مركّب، حيث لا تعمل الصورة الشعرية بوصفها وصفًا، بل بوصفها علامة دلالية تُنتج المعنى عبر الانزياح والتراكب.

يُعدّ العنوان نفسه علامة سيميائية مركزية، إذ يقيم مفاضلة بين «اليوم» بوصفه وحدة زمنية قابلة للقياس، و«اللحظة» بوصفها وحدة وجودية غير قابلة للعدّ. هذا التقابل لا يُحسم لصالح أحد الطرفين، بل يُبقي المعنى معلّقًا، بما ينسجم مع رؤية القصيدة لتعليق الزمن وإعادة تعريفه.

وتتجلّى السيميائية بوضوح في العلامات الزراعية المتكررة، مثل المحراث، التنّور، القمح، التي تنزاح من دلالتها المادية إلى دلالة وجودية، حيث تتحوّل إلى رموز للخصب، والاستمرار، والاكتمال. ف«حبة القمح» لا تُقرأ بوصفها عنصرًا غذائيًا، بل بوصفها علامة على الكينونة المكتملة المشروطة بالانقسام، إذ لا تتحقق دلالتها إلا عبر نصفها الآخر.

كما تعمل العلامات الكونية، مثل الليل، الضحى، الفرقدان، بوصفها إشارات إلى الانتقال من العتمة إلى الكشف، ومن الغياب إلى الحضور. وهي علامات لا تؤدي وظيفة وصفية، بل تؤسس لمسار دلالي يُعيد ترتيب العلاقة بين الجسد والنور، وبين العشق والمعرفة.

أما ثنائية المحراب والحان، فتُعدّ من أكثر العلامات السيميائية كثافة، إذ تُنتج معناها من الجمع بين المقدّس والدنيوي، لا من الفصل بينهما. فالمحراب لا يُلغى بالحان، بل يُعاد تعريفه داخله، لتتحوّل العلامة الدينية إلى علامة وجودية، والعشق إلى طقس دلالي موازٍ للصلاة.

وفي هذا السياق، تكتسب صورة "الفرقدين" كثافة سيميائية خاصة، إذ تنزاح من دلالتها اللغوية بوصفها نجمين يُستدلّ بهما على الثبات والاهتداء، إلى إحالة جسدية–كونية تُعيد شحن العلامة بمعنى الخصوبة والجذب والامتلاء. فالفرقدان لا يحضران بوصفهما عنصرًا فلكيًا وصفيًا، بل يتحوّلان إلى قطبين دلاليين يُعيدان تنظيم العلاقة بين الجسد والنور، حيث يغدو الجسد مركزًا للهداية لا نقيضًا لها، وتتحوّل العلامة السماوية إلى رمز وجودي يربط العشق بالكشف، لا بالاشتهاء العابر.

وبذلك، تُبنى القصيدة سيميائيًا على شبكة من العلامات المنزاحة، التي لا تُحيل إلى مدلول واحد ثابت، بل تُنتج معناها عبر التفاعل بين الحقول الدلالية المختلفة، مما يجعل النص مفتوحًا على تعدد التأويل، دون أن يفقد تماسكه الداخلي.

أحدَ عشرَ: التحليل النفسي للقصيدة

وتنفتح هذه القراءة، إلى جانب مقارباتها البنيوية والسيميائية والأنطولوجية، على أفق نفسي–وجودي، ويتجلّى هذا البعد النفسي–الوجودي في استدعاء الطفولة لا بوصفها زمنًا منقضيًا، بل حالة شعورية تستعاد في لحظة العشق، حيث يتقاطع الحنين مع وعي الفناء، ويغدو الزمن تجربة داخلية مشحونة بالتوتّر بين الرغبة في الاكتمال والخوف من الانطفاء.

الثاني عشرَ: القراءة الصوفية – العشق بوصفه كشفًا روحيًا

تنهض القصيدة على رؤية صوفية للعشق بوصفه كشفًا روحيًا لا تجربة عاطفية عابرة. فالعشق هنا ليس غاية في ذاته، بل طريق إلى تجاوز الزمن، وتعليق القياس، والدخول في لحظة حضور مطلق، وهي لحظة تتقاطع مع مفهوم «الوقت» في التجربة الصوفية، حيث لا يُقاس الزمن بالامتداد، بل بالامتلاء.

يؤسس العنوان نفسه لهذا الأفق الصوفي، إذ يقيم مفاضلة بين «اليوم» بوصفه وحدة زمنية قابلة للعدّ، و«اللحظة» بوصفها زمن الكشف. فاللحظة في التصوف هي لحظة الفتح، حيث يتكثّف الوجود، ويذوب الامتداد، ويغدو الزمن حالة شعورية لا إطارًا خارجيًا. ومن هنا، يصبح السؤال: «يومان أم لحظتان؟» سؤالًا عن طبيعة الوجود لا عن مدته.

وتتجلّى الصوفية بوضوح في ثنائية «المحراب والحان»، التي لا تُطرح بوصفها تضادًا أخلاقيًا، بل بوصفها وحدة وجودية. فالمحراب لا يُلغى بالحان، كما لا يُلغى الحان بالمحراب، بل يلتقيان في نقطة واحدة هي العشق بوصفه طقسًا كونيًا. وهذا الالتقاء يعكس الرؤية الصوفية التي ترى أن الطريق إلى المطلق لا يمرّ عبر نفي الجسد، بل عبر تطهيره وتحويله إلى وسيلة للمعنى.

كما تحضر ثنائية الماء والنار بوصفها رمزًا صوفيًا مركزيًا، حيث لا تعمل العناصر بوصفها متناقضات، بل بوصفها قوى متكاملة. فالنار هنا ليست إحراقًا، بل شوقًا، والماء ليس إطفاءً، بل صفاءً. وبهذا، يتحوّل العشق إلى حالة توازن بين الاحتراق والسكينة، وهي من سمات التجربة الصوفية العميقة.

أما صورة الطفولة، فتُقرأ صوفيًا بوصفها عودة إلى الفطرة الأولى، حيث البراءة، وغياب الحساب، والتحرّر من ثقل الزمن الاجتماعي. فالطفولة ليست مرحلة عمرية، بل حالة روحية يسعى المتصوف إلى استعادتها عبر الفناء في المحبوب، والانعتاق من الأنا.

وفي هذا السياق، يصبح تعليق الزمن، وسجن الساعات، ومنع الثواني من التسلّل، تعبيرًا عن الرغبة في الخروج من الزمن الدنيوي إلى زمن الكشف، حيث لا بداية ولا نهاية، بل حضور دائم. وهكذا، تتحوّل القصيدة إلى تجربة وجدانية تقترب من خطاب العشق الصوفي، الذي يرى في الحب طريقًا إلى المعرفة، وفي الجسد معبرًا إلى الروح، وفي اللحظة الفردوس الحقيقي.

خلاصة صوفية

تقدّم القصيدة رؤية صوفية للعشق بوصفه حالة فناء في الحضور، لا علاقة عابرة، حيث يتجاوز الإنسان الزمن، ويتصالح مع الأضداد، ويستعيد دهشته الأولى. وبذلك، لا يكون الفردوس مكانًا مؤجّلًا، بل لحظة مكتملة تُعاش خارج القياس، في قلب العشق ذاته.

خاتمة

تقدّم قصيدة «يومان في الفردوس أم لحظتان» رؤية شعرية عميقة ترى في العشق مقاومة للزمن، وتعليقًا للفناء، واستعادة للوجود الأصيل. فالزمن لا يُقاس بعدد الأيام، بل بقدرة اللحظة على أن تكون فردوسًا. وهكذا، لا تغدو القصيدة احتفاءً بلحظة عشق فحسب، بل فعل نجاة وجودية، حيث تصبح الشيخوخة قابلة للتجاوز عبر الامتلاء بالحياة في أكثر صورها صفاءً، سواء تجلّت في العشق، أو في الامتداد الإنساني الذي يعيد للذات دهشتها الأولى. كما تُظهر القراءات الصوفية والبنيوية–السيميائية أن النص مفتوح على مستويات متعددة من التأويل، مما يؤكد ثراءه وعمقه، ويجعل منه تجربة شعرية تتجاوز الغزل إلى أفق فلسفي وروحي ودلالي متكامل.

***

سهيل الزهاوي

......................

يومان؟ أم لحظتان؟

يَومانِ في الفردوسِ؟

أمْ لحظتانْ؟

*

عشناهما طفلينِ

في اللازمانْ؟

*

مَرّا كما الأحلامُ في مُقلةٍ

أدمنتِ السهادَ في اللامكانْ

*

في جَنَّةٍ أرضيَّةٍ عَرضُها

عشرةُ أنهارٍ وبَحرا أغانْ

*

ما وطأتْها قدمٌ قبلَنا

ولا اختلى في فيئِها عاشقانْ

*

طفلينِ لم يَدَّخِرا لُعبةً

إلآ ومن لَذّاتِها ينهلانْ

*

يَستجديانِ الليلَ لا ينجلي (*)

والصبحَ أنْ يبقى حَبيسَ الأوانْ

*

ناما وما ناما وإنْ أطبَقَتْ

جفونَها من خَدَرٍ مُقلتانْ

*

تَبَتَّلا

واستَمطرا غيمةً..

وابتهلا

قُبيلَ صَوتِ الأذانْ:

*

أنْ تُسْجَنَ الساعاتُ في حُجرَة

صَمّاءَ

لا تنفذ منها الثوانْ

*

شَمَّرَ عن خريفِهِ حاسِرًا

عن شَبَقِ الربيعِ للأقحوانْ

*

سَلَّ حسامَ الشوقِ من غِمدِهِ

وكَرَّ باللثمِ على

غُصنِ بانْ

*

وشَعَّ من زيقِ القميصِ الضحى

كما يشعُّ في الدُّجى الفرقدانْ (**)

*

راوَدَها عن خبزِ تنُّورِها

فأطعَمَتْ..

فكانَ نَهمًا.. وكانْ..

*

فاستيقظَ المحراثُ من نومِهِ

وشَبَّ في التنُّورِ جَمرُ

المَغانْ

*

تناولا ألذَّ ما يُشتهى..

وارتَشَفا من الرَّحيقِ

الدِّنانْ

*

مَكَّنها من حُضنِهِ فاغتدَتْ

مشكاتَهُ والبدرَ والشمْعَدانْ

*

ومَكَّنتْهُ من فراديسِها

يقطفُ من قاصٍ خبيءٍ

ودانْ

*

ما اسْتفتَيا غيرَ سريرِ الهوى

ولا سوى نشوتِهِ يطلبانْ

*

ألبَسَنا الليلُ: الدُّجى..

والضحى

دَثَّرَنا: صَبَّا مَشوقا

بِثانْ

*

وقامَ بَردٌ فارتجَفنا كما

تَبَلَلتْ في الغيثِ

عصفورتانْ (***)

**

ألبَستُها مِنْ قُبَلٍ بُردة..

وألبَسَتني مِعطفا من جُمانْ

*

كيفَ التقَينا ياسريرَ المُنى

ماءٌ ونيرانٌ..

وأُنسٌ وجانْ

*

إنْ عَطِشا

صَبَا بكأسَيهِما

سُلافةَ اللثمِ

ويَستَطمِعانْ:

*

بِشَمِّ زهرِ اللوزِ في روضةٍ

أندى من الرَّيحانِ والزُّعفرانْ

*

ويقطِفانِ منْ جِنى واحةٍ

ما لمْ تنَلْهُ من قطوفٍ يَدانْ

*

يومانِ في الفردوسِ؟

أمْ لحظتانْ

ما بينَ محرابِ صلاةٍ

وحانْ !

*

تَشابها

حتى كأنْ لم يكنْ

بينها فرقٌ

كما توأمانْ:

*

كلاهما يسعى الى حَتفِهِ

عشقا..

هما:

نِصفانِ مُستَجْمَعانْ

*

ك" حَبَّةِ القمحِ ": (****)

بلا نصفِها

تُصبحُ كاللاشيءِ

صنوَ الدخانْ

***