ما بين المكاسب العالمية وشبهة التطبيع.. تحديات الظروف الصعبة

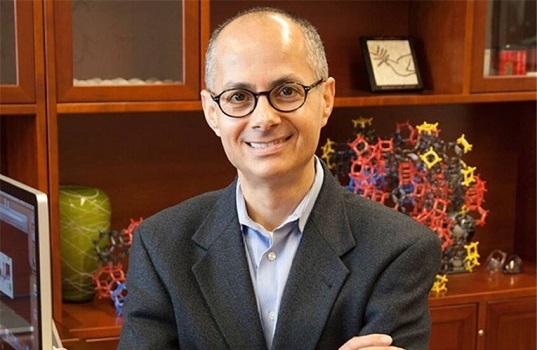

أثار الإعلان عن فوز العالم ذي الأصول الفلسطينية، عمر ياغي، بجائزة نوبل للكيمياء، بالشراكة مع اثنين آخريْن، تفاعلاً غير مسبوق عبر الفضاء الرقمي، لعدة عوامل أبرزها كونه لاجئاً فلسطينياً وجزءاً من تداعيات نكبة عام 1948، ويحمل جنسيات عديدة (الأردنية والأمريكية والسعودية) حيث منحت له الأخيرة بمبادرة سعودية محضة، تقديراً لجهوده العلمية.. مع أن الدول العربية تمنع الجمع بين جنسيتين عربيتين في نفس الوقت.

وتجدر الإشارة إلى أن ياغي الذي عانى من شظف العيش في صغره، شاءت له الحياة الصعبة أن يعيش مع أسرته الكبيرة في القويسمة قرب مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين، في غرفة واحدة، مع الأغنام التي كانت تشكل بوابة رزق العائلة بعد أن خسرت كل ممتلكاتها في بلدة "المسمية" السليبة التي كانت تابعة لقضاء غزة قبل النكبة، ويتركز أغلب أقربائه من عائلة ياغي اليوم في الأردن والمهجر وقطاع غزة، حيث قصف الاحتال بيوتهم خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع منذ عامين، ليمضي به الزمن بطيئاً في ظروف خانقة عاناها الفلسطينيون في مخيمات الشتات.

عندما كان ياغي في الخامسة عشرة من عمره، أرسله والده لينضم إلى شقيقه الأكبر خالد في الولايات المتحدة، دون أن يكون ذلك في حسبانه، حيث لم تتجاوز طموحاته آنذاك التحرر من ظروف الشقاء وبناء مستقبل أكثر إشراقاً وأماناً له ولأسرته؛ ولكن ما أن وطأت قدماه أرض أمريكا حتى تفتحت طموحاته، وتعززت فيه روح التحدي لبناء مستقبله بما يتناسب وعبقريته وقدرته على العطاء، خلافاً لحياة الضنك التي عاناها في مدينة عمّان التي شهدت ولادته عام 1965.

ففي الولايات المتحدة حصل على الدرجات الأكاديمية الجامعية بتميز واقتدار، وصولاً إلى حصوله على الدكتوراه في الكيمياء من جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين. واجتهد على نفسه حتى صار من أبرز العلماء في مجال كيمياء المواد، وخصوصًا في تطوير ما يُعرف بـالأطر المعدنية العضوية (MOFs) والأطر الكوفالنتية العضوية (COFs)، وهي مواد مسامية تُستخدم في تخزين الغازات، وتنقية المياه، والتقاط ثاني أكسيد الكربون.

* إنجازاته المدهشة

وكانت أبرز إنجازاته العلمية ابتكار MOFs وCOFs وهي مواد تُعد ثورة في علم المواد، لقدرتها الهائلة على امتصاص وتخزين الغازات، مما يجعلها مفيدة في مجالات الطاقة والبيئة.

ويُعتبر ياغي من أكثر الكيميائيين اقتباسًا في العالم، مما يدل على تأثير أبحاثه في المجتمع العلمي، حتى صارت من أهم المرجعيات في تقنيات إيجاد المياه وتركيب مكوناتها لخلق بيئات صالحة في الصحارى الممتد عبر الكرة الأرضية، إلى جانب تأمينها مستقبلاً في المركبات الفضائية ومحطات الفضاء التي تدور حول الأرض ومصادر للمياه في كوكب المريخ الذي تطمح البشرية لاستعماره.

ورغم ذلك سجلت عليه إحدى السقطات الوطنية التي وقع فيها كثيرون من العلماء العرب الذين استجابوا للإغراءت الإسرائيلية خلافاً لغيرهم من العلماء الذين تحصنوا من الوقوع فيها درءاً للشبهات دون أن تنقص من مكانتهم العلمية الاستثنائية.

*علماء فلسطينيون ما بين الوطنية والعرفان لأمريكا

كان من المفروض أن تترك النكبة في نفس عالم فذ كالبرفسور ياغي آثاراً نفسية تساعد على بناء مواقف وطنية تسجل له على نحو ما فعله بعض العلماء الفلسطينيين الذين تركوا بصماتهم في تاريخ الثقافة والعلوم ورشح بعضهم لجائزة نوبل في العلوم، مثل:

عائلة نايفة وتتكون من ثلاثة علماء يقيمون في الولايات المتحدة، وهم: البروفسور منير نايفة أبو هندسة النانوميتر الذي تمكن من عزل الذرات عن بعضها، فقام بإنتاج أول حروف كلمة فلسطين (PH)، وعندما تم التضييق عليه وجد مخرجه في أن هذين الحرفين يشكلان بداية كلمة فيزياء.. وأنشأ شركات صناعية دقيقة رائدة تقوم على هندسة النانو ميتر.

والبروفسور علي نايفة، المتخصص في الهندسة الميكانيكية، الذي ألّف الكثير من الكتب العلمية المرجعية، وله براءات اختراع مسجلة حول العالم.. حيث تم تكريمه بالعديد من الجوائز العالمية من أهمها حصوله على جائزة بنجامين فرانكلين التقديرية في الهندسة الميكانيكية، وهي أرفع جائزة تقدّم في الهندسة الميكانيكية.

والبروفسور تيسير نايفة، وهو صاحب مجموعة من الاختراعات المسجلة رسميًا باسمه، وحاصل على عدة جوائز وتكريمات علمية.

وأثناء تسجيل لقاءات لهم عبروا من خلالها عن بعدهم العربي والوطني الفلسطيني كلاجئين دفعتهم النكبة لمغادرة مسقط رأسهم مدينة طول كرم قبل نشوء سلطة أوسلو.

أيضاً الفلسطيني لؤي البسيوني من غزة وهو مهندس كهربائي فلسطيني ترأس فريق تطوير الإلكترونيات والتحكم في المحركات الجانبية ومحركات الدفع الكهربائي «لمروحية إنجينويتي المريخية» الروبوتية المسؤولة عن جمع البيانات في كوكب المريخ.. التي حلقت على سطح كوكب المريخ، وهي أول طائرة يتم التحكم فيها خارج كوكب الأرض.

ولا ننسى العالم الفلسطيني البروفسور عصام النمر وهو عالم صواريخ أميريكي من أصل فلسطيني عمل في وكالة الفضاء الأميريكية "ناسا NASA" وهو من القلّة القليلة من العلماء الذين أُتيح لهم إعطاء الإشارات لإطلاق مركبات الفضاء، حيث شارك في إطلاق مركبات "أبوللو APOLLO" ومن بينها مركبات "أبوللو11"، التي كانت أولى مركبات الفضاء التي تهبط على سطح القمر في العام 1969.

وعمل العالم الفلسطيني مهندساً في شركة روكيت دين لصناعة محركات الصواريخ العملاقة في كاليفورنيا، وهو أول من وضع إسم جنين على سطح القمر حينما كتب على الحجر إسم جنين وقام بوضعها على سطح القمر، حيث سأله أحد الصحفيين الأميريكيين لماذا كتبت إسم جنين ولم تكتب إسم فلسطين؟ فأجاب: "حتى يسمح لي الأميريكيون بإرساله إلى القمر". وما زالت مكتبة بلدية جنين حتى الآن تحتفظ بصورة مهداة إلى أهالي المدينة وموقّعة من قبل رواد المركبة "أبوللو 11" كان الدكتور عصام قد قدّمها لبلدية جنين في أول زيارة له للوطن في عام 1972.

والأشهر البروفسور إدوارد سعيد، مُنظر أدبي فلسطيني-أمريكي. يعد أحد أهم المثقفين الفلسطينيين وحتى العرب في القرن العشرين سواءً من حيث عمق تأثيره أو من حيث تنوع نشاطاته، بل ثمة من يعتبره واحدًا من أهم عشرة مفكرين تأثيرًا في القرن العشرين.

* الطريق إلى نوبل ومصيدة "جائزة وولف الإسرائيلية"

من المفارقات التي اعتدنا عليها هو أن حصول العرب على جائزة نوبل يمر عبر طريق مفخخ بالجوائز المرتبطة بإسرائيل وعلى رأسها "جائزة وولف الإسرائيلية" في الكيمياء التي حصل عليها العالم المصري البروفسور أحمد زويل عام 1993. وعقبها بست سنوات 1999 حصل على جائزة نوبل لابتكاراته في علم كيمياء الفيمتو .

فإن المفاجأة ستكون أشد وطأة حينما يتعلق الأمر بحصول الدكتور عمر محمد ياغي على نفس الجائزة وكأنها من شروط حصوله على جائزة نوبل للسلام 2025،

ويبدو أن تأثير القضية الفلسطينية على وعيه الوطني تراجع منذ مغادرته الأردن إلى أمريكا لتعاد برمجته وهو فتى يافع على الشعور بالعرفان تجاه من قدم له الدعم المالي والعلمي وفتح أمامه آفاق المعرفة والنجاح.. فحوصر وعيه الوطني في ذاكرته التاريخية التي أنِفَتَها (أناه) المنشغلة بالمكاسب العلمية دون أن يأبه بالمستجدات في وطنه السليب وخاصة ما يدور في غزة.

وفي تقديري أنه لو سئل عن ذلك في أتون المواجهات مع العدو "ربما!"سيغير رأيه كدأب التغيرات التي تحدث في العقل الغربي الذي بات ياغي محسوباً عليه.. وهذا كلام لا يسمن ولا يغني ما لم نسمع منه ما يؤكد ذلك.

* موقف (باكبي-PACBI) من تسلمه جائزة وولف

وقد أدانت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية ل"إسرائيل" (باكبي-PACBI) التي انطلقت من رام الله عام 2004 قبول البروفيسور الأردني-الأمريكي من أصل فلسطيني، عمر ياغي، جائزة المؤسسة الاسرائيلية “Wolf foundation” عن الكيمياء تقديراً لإنجازه العلمي في الكيمياء الحيوية... وكان الأولى به أن يرفضها كما فعل العالم الفيزيائي البريطاني المشهور (Stephen Hawking) الذي رفض دعوة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز لحضور مؤتمر أكاديمي برعايته في القدس المحتلة عام 2013 بسبب الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، فكيف يقبل ياغي تكريماً من مؤسسة إسرائيلية تدار من قبل حكومة الاحتلال التي تقترف أبشع جرائم الإبادة ضد أهلنا في غزة.. وما زال الطرق أمامه مفتوحاً لتمزيقها فالله الغني عنها.

تجدر الإشارة إلى أن “مراقب الدولة الإسرائيلي” يشرف على جميع أنشطة "صندوق وولف"، ويعتبر وزير التربية والتعليم الإسرائيلي تلقائياً رئيساً لمجلس إدارته. بذلك تعتبر جائزة “Wolf Prize” السنوية إحدى الأدوات الدعائية الإسرائيلية الهادفة إلى تلميع وجه الاستعمار الاسرائيلي عبر منح جوائز قيمة في المجالات الفنية والعلمية والطبية.

والمؤلم في الأمر وفق (-باكبي-PACBI -) هو تصريح ياغي عقب حصوله على الجائزة بأنه يشعر بالتقدير والفخر لمنحه الجائزة من قبل "صندوق وولف" و"لدعمه وفهمه للطبيعة التحولية للعلوم الأساسية وتأثيرها اللامحدود على التقدم البشري، وبالأخص على حرية الروح الإنسانية"، على حد قوله.

*هل يتراجع ياغي عن وولف؟

الطريق أمامه مفتوحة للاعتذار عن هذا الكلام دعماً لقضيته الفلسطينية التي تحولت إلى لعنة لكل من يدعم جرائم الاحتلال في الغرب ولو بكلمة... مع أن هذا التصريح جاء سابقاً لحرب "إسرائيل" على غزة عام 2014، إضافة إلى ملحمة طوفان الأقصى (الاستباقية) المستمرة.

في المحصلة وعلى صعيد مستقبل البشرية فالمنجز سيفتح الآفاق في الحرب على التصحر ناهيك عن فتحها الآفاق أمام مستقبل تأهيل المريخ بالبشر.

أما على صعيد إنساني - ولا نريد أن نقول القضية الفلسطينية- فكان الأولى أن لا يأخذه العمى إلى قبول جائزة وولف الإسرائيلية التي من شأنها أن تبيض وجه القاتل على حساب الضحية المتمثلة بغزة التي غيرت العالم لصالح الحق الفلسطيني المغبون.. وكما قلنا فلا بد من موقف يزيل الغمة من خلال التراجع عن هذه الجائزة ويكفيه الحصول على جوائز عالمية بالعشرات تقديراً لجهوده.. وقد أدهشني أن جائزة نوبل 2025 التي سعى إليها ترامب حظيت بها فلسطين في مفارقة قدرية وإن شوهت على صعيد وطني بانتظار تصليح الموقف من قبل ياغي حتى ينسجم مع تطلعاتنا الوطنية.. وهو أهل لذلك بإذن الله.

***

بكر السباتين

11 أكتوبر 2025